2019年6月に大阪で開催されるG20に向け、「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」が6月11日に閣議決定された。それは一貫性を欠いたまま総花的に目標を並べるに留まったが、1つの期待は長期的なエネルギー生産性の改善(energy productivity improvement: EPI)に置かれている。日本政府(経済産業省, 2015)は、2013–30年に35%もの大幅なEPIを目標として掲げてきた。それは日本経済がオイルショック後に実現した、EPIの黄金期のスピードに匹敵するものである。欧州でも “Efficiency First”というモットーが掲げられるなど(Cañete, 2015)、EPIへの投資は競争力を棄損するのではなく、むしろそれを強化するという期待も大きい。大幅なEPIは可能だろうか。そして、それは経済成長を促進するだろうか。

一国集計レベルでの継続的なEPI

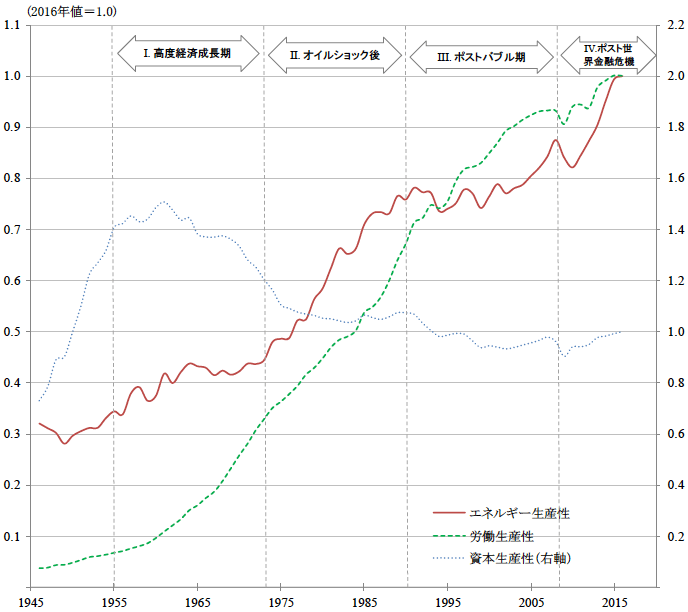

日本経済では、戦前には長期にわたりエネルギー生産性は低下したものの、戦後は一貫して継続的なEPIが観察される。図1は一次エネルギー消費量あたりの実質GDPによって定義したエネルギー生産性を、労働および資本生産性とともに比較したものである。ここでの観察期間を、I.高度成長期(1955–73年)、II.オイルショック後(1973–90年)、III.ポストバブル経済期(1990–2008年)、そしてIV.ポスト世界金融危機(2008–16年)の4期間に分けよう。二度のオイルショックを含む第II期は、一国集計レベルでのEPIが年平均3.1%ものスピードで改善した“黄金期”となった。原油価格の高騰は省エネ投資の合理性を高め、資本生産性を低下させながらも、第II期のEPIは第I期(年率1.4%)の倍速以上へと加速している。

しかしここで観察されるEPIは、さまざまな構造変化による影響を含んでいる。第一に、産業構造の変化である。高度成長期に大きく拡大した鉄鋼業や化学業などのエネルギー多消費産業は、オイルショック後にはその生産を相対的に縮小させている。このような構造変化は、第I期のEPIを過小に、第II期のEPIを過大に評価させるものである。

第二に、エネルギー構成の変化である。一般に、産業構造の高度化は電力化を伴う。発電の熱効率を30–50%とすれば、最終消費される電力の熱量の2–3倍の一次エネルギーが必要となるから、電力化の進行は直接的にはEPIを過小評価する。その一方、熱効率自体の改善や、電力というエネルギー・サービスとしての質の改善は、EPIを過大に評価させている。適切なエネルギー投入量の評価のためには、エネルギー構成における質の変化を考慮した指標が必要である。

構造変化の統御によって見いだされるEPIの減速

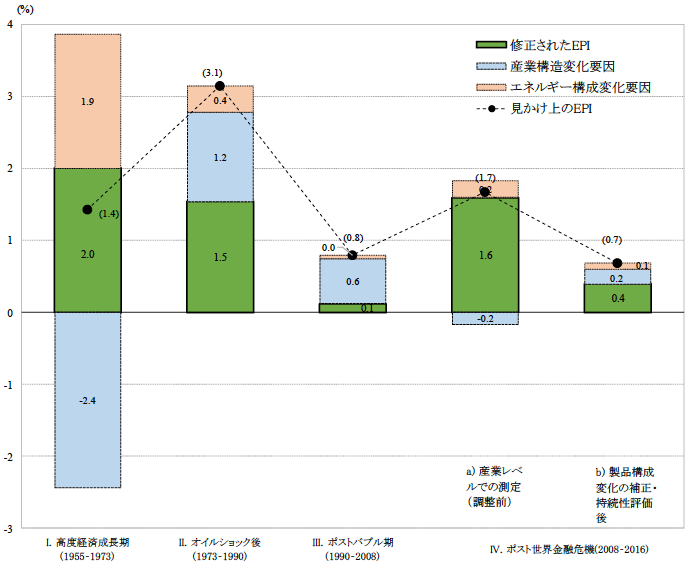

こうした構造要因の統御のため、産業別生産性勘定とエネルギーバランス表とを整合的に接合した長期データベースに基づく分析によれば(野村, 2018)、第I期(高度成長期)におけるEPIは、見かけ上の黄金期となる第II期(オイルショック後)のそれを上回ることが指摘されている(図2)。第I期には旺盛な投資需要に応えるため、鉄鋼業や化学業の実質GDPは年率15%を超えて成長している。両産業におけるEPIも年率5%ほどと高いが、一国集計レベルでの見かけ上のEPI(年率1.4%)はこうした産業構造変化によって2.4ポイント過小に評価されている。他方、この期間には電力化の進行はわずかであるが、熱効率の改善(電力供給側の改善)により、EPIは1.9ポイント過大に評価されている。

それに対し、第II期の見かけ上のEPI(年率3.1%)は、そのうちの1.2ポイントがエネルギー多消費産業の相対的な縮小によって、0.4ポイントが電力化の進行によって過大評価されたものである。そうした影響を除去すれば、修正されたEPIは年率1.5%となり、第I期(2.0%)よりもむしろ減速した姿が描き出される。原油価格高騰による第II期の“意図した”EPIは、生産能力拡張や更新投資による第I期の“意図しない”EPIを下回るのである。

第III期(ポストバブル期)には、修正されたEPIはわずかに年率0.1%である。この期間、京都でCOP3が開催されるなど、官民挙げて省エネへの対策が強化された。また日本経済がデフレ傾向にある中で、エネルギー価格は独歩高となっている。2008年半ばには、原油価格は1990年代後半に比して6倍にまで高騰した。そうした環境下でもEPIが大きく減速したことは、安価に利用可能な省エネ技術が飽和してい中で、追加的なEPIのための限界費用が増加したこと、また日本経済の低成長により更新投資が低水準にとどまったことが要因と考えられる。

製品レベルでの隠れた構造変化

第IV期(ポスト世界金融危機)は大きな転換点となる。図2に見るように、修正されたEPIでも年率1.6%と回復し、それは第II期の水準(1.5%)に匹敵している。そのEPIの6割ほどを説明するのは化学業や鉄鋼業における改善である。化学業のEPIは、第I期(年率5.0%)と第II期(4.1%)から、第III期には0.9%と大きく減速したが、第IV期には再び5.0%へと回復している。省エネ技術の普及する余地は残されていたのだろうか。

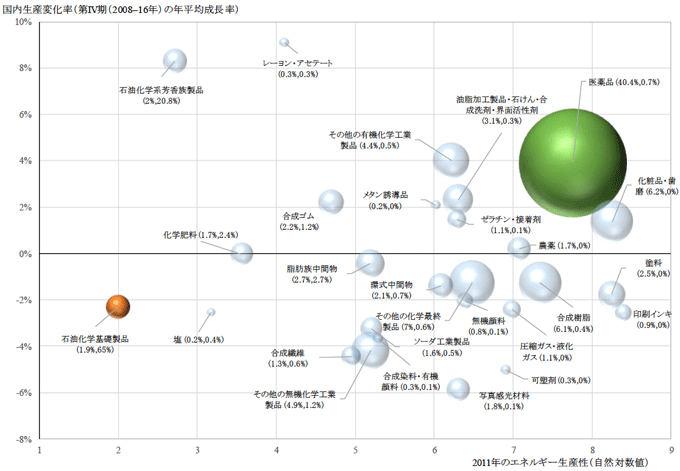

このパズルを解くためには、測定としてもう一段の細分化が必要である。化学業を構成する製品レベルへと分解したものが図3である。化学製品ごとに、横軸にはエネルギー生産性水準、縦軸にはこの期間における国内生産の成長率をとっている。またバブルの大きさは付加価値の大きさである。対照的な特性を持つ化学製品として、医薬品(図3の右上)と石油化学基礎製品(左下)の二つに着目しよう。付加価値としてみれば、医薬品は化学業全体の40%を占める最大部門であるが、石油化学基礎製品のそれはわずかに2%を下回る。対照的に、エネルギー消費の観点からみれば、医薬品のシェアは化学業の1%を下回るが、石油化学基礎製品は65%ものシェアを持つ最大部門である。こうした製品特性のもと、第IV期の国内生産は、医薬品は年率4%で成長し、石油化学基礎製品はマイナス2%で縮小した。それは化学業のEPIを過大に評価している。

[ 図を拡大 ]

産業内におけるこうした製品構成の変化や、東日本大震災後の節電など一過的であると解される効果を除いた試算によれば、図2の最右列(第IV期のb)に示されるように、修正されたEPIは年率0.4%にまで低下する。こうした試算には恣意性が残るものの、そのボトムラインは、産業レベルで測定されるEPIにおいても、その内には製品レベルでの隠れた構造変化があり、見かけ上の改善は過大評価されている可能性が大きいことである。

結び-見かけ上のEPIによる成長力の毀損

オイルショック後、省エネの推進は政策課題の1つとなり、世界中の政府の仕事に組み込まれて半世紀近くが経過した。特にこの20年間は、温暖化問題への対応が重視されるものとなった。原子力や再エネなど、供給サイドでの非化石電源拡大のためのコスト負担が増加する中、需要サイドへの政策はより規制的な性格を帯びるように変質しつつある。

しかし、安価に利用可能な省エネ技術のポテンシャルが枯渇している環境下で、省エネ基準を厳しくしていけば、エネルギー多消費的な製品の国内生産の海外移転を促すだけかもしれない。あるいは海外移転できない産業では、高コストな省エネのための設備購入や建物リフォームなどにより、資本生産性の低下を余儀なくされよう。それはEPIによるプラスの経済効果を相殺し、全体としての経済効率(全要素生産性)を棄損させるだろう。

日本経済の経験はそうした懸念が高まっていることを示している。しかし、見かけ上のEPIにおける構造変化は経済統計上、だいぶ見えづらいところに隠れており、誤った政策を誘導するリスクを大きなものとしている。