1 はじめに

マクロ経済のパフォーマンスは、ミクロの企業活動によって規定される。経済学を専門としない読者にとっては意外に思われるかもしれないが、マクロとミクロの間のこうした自然なつながりが学術研究において中心的なテーマとして取り扱われるようになったのは、2000年代以降のことである。それまでの標準的な研究では、生産性や企業規模の面で異質な企業を取りまとめて経済全体を分析するという理論的な枠組みが未発達であり、実証的な検討においても上場企業の財務データの利用が関の山という状況だった。しかし、過去四半世紀に開発された理論的な分析枠組みと非上場企業や場合によっては個人事業主までを包含する膨大なミクロレベルの企業データが蓄積されたことで、マクロとミクロのつながりが経済学研究の中心的なテーマの一つとなっている。本稿では、こうした動きを概観しつつ、日本における近年の産業政策の中でも、特に企業を対象とした各種の政策支援について、かかる学術研究のレンズを通して議論してみたい。

次節以降の構成は以下の通りである。まず、検討に当たっての基礎知識として、異質な企業を取りまとめて経済全体を議論する理論的な枠組みである「独占的競争の概念を包含した一般均衡モデル」を紹介する。この理論的整理を踏まえて、次に、実証的な観点から日本経済のマクロとミクロがどのように繋がってきたのかを「生産性分解の手法」に基づいて概観する。これらの検討は理論と実証がタイトに結びついた必須の基礎知識であるが、現実の経済をより立体的に描写するために、マクロ経済のダイナミズムをミクロの企業データから診断した「ビジネスダイナミズム」指標を用いた診断も行う。これらの議論を踏まえて、最後に、近年の産業政策の評価を試みる。

2 ミクロとマクロ

高校の公共や政治・経済といった科目や大学初学年の経済学科目で学ぶ通り、経済学の最も基本的な考え方は、個々の企業や家計がおのおのの利潤や幸福度の最大化を図る中で、市場全体として需要と供給が一致するところで経済活動が営まれるというものだ。こうしたシンプルな考え方は、特定の財やサービスの価格と数量の動向について分析的な視点から眺める際のガイドとしては有用なほか、企業の異質性を一旦無視すればミクロ的基礎づけのあるマクロ経済理論となる。しかし、こうした基本的な考え方だけでは、無数の財やサービスから構成されるマクロ経済を考えるためのツールとしては素朴に過ぎることは明らかだろう。ミクロの企業が、個々に雇用や設備投資などの意思決定を行いつつ、供給する異質な財やサービスの中身によって高低さまざまな水準の利潤を獲得している中で、市場全体として需要と供給が一致するところで経済活動が営まれる、というある意味で曲芸めいた状況を分析する枠組みが求められるゆえんである。

こうしたニーズを踏まえて、現代的な経済学の研究で用いられる理論的枠組みの事例としては、第一に、家計が需要する財・サービスを生産する最終財生産企業が、その生産に必要となる中間投入物を生産する無数の中間材生産企業から購入していると考える。第二に、この最終財生産企業や中間財生産企業について、標準的な経済学の枠組みで考えるシンプルな市場で活動している状況や供給している財やサービスの差別化の度合いによって高低さまざまな水準の利潤を獲得している状況を、そのモデル化の目的を踏まえて仮定する。後者の想定を置く場合は、個々の企業がおのおのの持ち場において、程度の差こそあれ独占企業として振る舞っているということになる。こうしたフレームワークでもなお残る企業の異質性に関する限定的な取り扱いなど、不満を言えば切りがないものの、以上の枠組みは、理論的な分析に耐えうる簡素さを確保しつつ、マクロとミクロの間のつながりを表現することを可能としている。

現代的な経済学の研究では、この基本的な枠組みへさらに、企業の参入退出や各種の投資行動を分析目的に応じて追加することでモデルを拡張する。時間を通じた企業の動態に焦点を当てたこれらの追加要素は「企業ダイナミクス」と呼ばれ、ミクロの企業活動がマクロ経済のパフォーマンスを規定する有り様を検討する際の必須アイテムとなっている。本稿の後半で議論する産業政策との関係では、例えば、生産性を改善するための研究開発投資や海外展開を含む取引関係の構築などの追加のパーツをモデルに取り込むことで、ミクロレベルの企業活動がどのようにマクロ経済のパフォーマンスを規定しているかを検討することとなる。次節で概観する通り、こうした理論的な検討の枠組みは、ミクロレベルの企業データを利用した実証的な検討においても力を発揮する。

3 企業ダイナミクスと生産性分解

前節で紹介した理論的枠組みは、異質な企業が総体としてマクロ経済を構成するというビューを体現するものだ、以下では、このマクロ経済のパフォーマンスを示す指標として生産性に注目した上で、企業の参入、退出、成長、衰退といったミクロの企業ダイナミクスがこのマクロ指標をどう規定するかを実証的に検討する標準的なフレームワーク(Foster et al. 2001)(注1)を紹介した上で、日本経済のこれまでを確認する。

下式は、t-1期からt期にかけてのマクロレベルの生産性変動∆Φ_(t-1→t)を右辺の構成要素へ分解したものである(宮川2023)。

\[ \Delta \varPhi_{t-1\rightarrow t}=\sum_{i\in Suv}{s_{i,t-1}(\varphi_{i,t}-\varphi_{i,t-1})}+\sum_{i\in Suv}{(s_{i,t}-s_{i,t-1})(\varphi_{i,t-1}-{\bar{\varphi}}_{i,t-1})} \] \[ +\sum_{i\in Suv}{(s_{i,t}-s_{i,t-1})(\varphi_{i,t}-\varphi_{i,t-1})}+\sum_{i\in Ent}{s_{i,t}(\varphi_{i,t}-{\bar{\varphi}}_{i,t-1})}+\sum_{i\in Ext}{s_{i,t-1}({\bar{\varphi}}_{i,t-1}{-\varphi}_{i,t-1})} \]右辺第一項は、t-1期からt期にかけて事業活動を継続している企業の集合Suvに含まれる企業iについて、t-1期の従業員数で計測した当該企業のシェアs_(i,t-1)を固定した状態で、t-1期からt期にかけての当該企業の労働生産性の変動(φ_(i,t)-φ_(i,t-1))がマクロレベルの生産性変動に与えた貢献を計測したものであり、「内部効果」と呼ばれる。

右辺第二項は、同じくt-1期からt期にかけて事業活動を継続している企業の集合Suvに含まれる企業iについて、t-1期の相対的な労働生産性φ_(i,t-1)を固定した上で、t-1期からt期にかけての当該企業の従業員数で計測したシェアの変動(s_(i,t)-s_(i,t-1))がマクロレベルの生産性変動に与えた貢献を計測したものであり、「シェア効果」と呼ばれる。右辺第三項は、同様にt-1期からt期にかけて事業を継続している企業の集合Suvに含まれる企業iについて、生産性とシェアの変動が同時に生じたことによってマクロレベルの生産性が変動した部分を計測したものであり、「共分散効果」と呼ばれる。一般的に、このシェア効果と共分散効果の和を「再配分効果」と呼ぶ。

最後の二項は、t-1期からt期にかけて経済に参入した新しい企業の集合Entに含まれる企業iと、同時期に退出した既存企業の集合Extに含まれる企業iがもたらしたマクロレベルの生産性変動に対応しており、「参入効果」および「退出効果」と呼ばれる。これら2つの効果についても、シェア効果と同様に、t-1期における業種平均の生産性をベンチマークとしており、同業種における既存企業の平均的な生産性よりも高い(低い)生産性を示す企業が参入(退出)した場合に、マクロレベルの生産性が改善するというメカニクスに従う。

こうした分析フレームワークを用いた日本経済の描写については、経済産業研究所の深尾京司理事長が率いるチームが長期にわたって取り組んでいる(例:Fukao and Kwon 2006)。彼らの分析から、第一に、90年代以降のわが国では、比較的規模の大きな企業の生産性改善(内部効果)が鈍化していることがわかる。第二に、再配分効果が足元までの長期にわたってマクロの生産性改善に対して貢献しているとされる。つまり、大企業を中心とする多くの企業が軒並み成長を実現しているわけではなく、個々の企業で構成される日本経済の新陳代謝が、マクロの生産性改善の重要なドライバーとなっていることになる。

こうした資源再配分の実相を明示的に確認した実例として、Ito and Miyakawa (2025)では、合併に伴う資源再配分に注目している。労働や資本の企業間での移動は、ある企業が経済から退出する際に、別の企業が従業員などを引き続き雇用するという形でも生じる。Ito and Miyakawa (2025)では、東京商工リサーチ社が保有する、合併企業と被合併企業の組み合わせ記録と膨大な企業データを用いることで、合併に伴う資源の受け渡しが、結果として、マクロ経済の生産性を引き上げていることを確認している。具体的には、第一に、比較的生産性が高い企業が経済から退出してしまう結果、マクロの生産性が低下するという実証事実(負の退出効果)に対して、その主因が合併によって消滅した企業にあることを指摘している。第二に、合併における存続企業の生産性に対する当該合併の正の影響を標準的な因果推論の手法を用いて識別した。これらの結果は、被合併企業の資源を合併企業が引き続き活用するという資源再配分に注目する限り、日本経済に関するパズルとして長らく検討されてきた負の退出効果は、優れた企業が優れた企業を取り込んでさらなる成長を果たすという自然なメカニズムの一部に過ぎないことを意味している。

4 ビジネスダイナミズムの視点

以上の議論は、高度成長期以降の日本経済にとって、ミクロレベルの資源再配分(新陳代謝)のメカニズムがマクロの経済成長のドライバーであったことを示している。近年活況を呈している転職市場を一例とする労働市場の流動性の高まりは今後も持続すると考えられるほか、数十年ぶりに訪れた「金利ある世界」において有形・無形の資本の受け渡しを支える直接・間接の金融市場やM&A市場の機能が従前に発揮されることで、マクロの経済成長に対する資源再配分メカニズムの貢献が高まることが想像される。

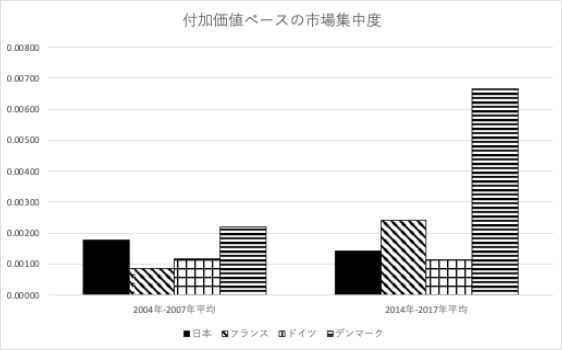

資源再配分メカニズムが継続的に機能した場合、生産性が高いもしくは生産性が改善している企業の規模が拡大することになる。この点に関して、筆者と学習院大学の滝澤美帆教授の共同研究では、ミクロデータを用いた日本経済の特徴的な描写として、市場集中度の低下(企業規模の平準化)とフランスなど他国との比較における水準の低さを指摘している(図参照、縦軸が付加価値ベースの市場集中度)。マクロレベルで観察される再配分効果の高まりは、生産性が高く規模を拡大している企業がそもそも比較的規模の大きな企業である場合において典型的に観察される。こうした形での再配分効果の高まりは、日本経済がある種の過当競争状態からの脱却することにもつながると考えられる。

5 産業政策の評価

日本における近年の産業政策には特徴がある。端的に言えば、生産性の改善と企業規模の拡大を同時に意識しているという点だ。代表的な事例としては、売上高100億円を目指す中小企業を支援する100億企業政策や、従業員が2,000人以下の(中小企業者を除く)企業を支援する中堅企業政策が挙げられるだろう。これらの政策は、そもそも生産性が高い企業や足元で生産性の改善を実現している企業に対して、売上高、付加価値、従業員数などで計測された企業規模の拡大を支援するものだ。

日本におけるこれらの産業政策を、既述の資源再配分という観点から捉え直してみると、少なくとも経済理論からは理にかなった政策パッケージであると評価できる。ポイントは、生産性拡大だけを闇雲に支援するのではなく、規模拡大にも目配せをしているという点だ。企業の規模を固定した上で当該企業の生産性拡大のみから生じるマクロの生産性へのインパクトを計測したものを内部効果と呼ぶことを前節で紹介した。こうした内部効果の発現にとって何が必要かは、Syverson (2011)において詳細にリスト化されているが、こうした個別企業の生産性の改善が規模拡大と掛け算されることで、マクロ経済に対して大きな正のインパクトを与えることとなる。再配分効果の発現と整合的な上記の政策群は、マクロの生産性の改善につながる効果的な支援であると言える。

こうした見立ての一方で、規模拡大に関して米国の例を踏まえれば、長期的な懸念点も見えてくる。広く知られている通り、米国における巨大企業の隆盛とその下での市場集中度の過度な高まりについては、所得格差の拡大という問題に加えて、イノベーションを阻害するなどの副作用が指摘されている(例:フィリポン2025)。実際に、企業規模が拡大し、市場の集中度が高まることで、家計の直面する価格が標準的な経済学の想定よりも引き上げられてしまうということも起こりうる。消費者余剰に対する負のインパクトが甘受できない水準になれば、日本における現在の産業政策が志向する方向性についても一定の修正が必要となることは間違いない。ただ、こうした競争政策上の留意点について長期的な観点からは十分に意識しつつも、日本における足下の状況を踏まえるに、資源再配分メカニズムの機能を発揮することに政策資源を活用することが当面の間の有望な選択肢だと考える。

6 おわりに

本稿では、企業ダイナミクスを包含したマクロモデルや生産性分解の概念を紹介した上で、近年の産業政策が理にかなっていると評価できることを示してきた。この文脈で日本の産業政策を評価する際に、日本経済の重要な特徴である少子高齢化およびその帰結としての経営者の高齢化と整合的な政策メニューを提示している点についても触れておきたい。例えば、近年の事業承継ニーズの高まりに対して、事業承継目的のM&Aを支援する政策が運用されている。従業員や有形・無形の資本が経営者の高齢化が進む中にあって、引き続き生産性の高い企業によって効率性改善や規模拡大に活用されることを想定したこれらの政策は、資源再配分メカニズムと整合的である。

もちろん、こうした政策が無条件に経済成長をもたらすほど話は単純ではない。一例として、Miyakawa et al. (2025)では、少子高齢化の下で事業承継がより困難になることの帰結を検討している。われわれの分析によれば、承継の困難さが高まることで、承継される企業の数は減るものの、同時に、より良い事業承継(資源再配分)のみが優先的に実行されることで、むしろマクロの生産性改善をもたらす可能性がある。

ポイントは、再配分効果がマクロの生産性に貢献し続ける状況を確保できるか否かだ。既述の通り、近年の産業政策の理論的な筋の良さは認めた上で、責任ある積極財政を標榜する高市政権の下でその重要性が一層高まっているEBPM(証拠に基づく政策立案)の屋台骨として、各種の政策介入が自然な新陳代謝を促進したのか否かを注視する必要がある。この点に関して、各種の政策に対してデータと因果推論を用いた政策評価の取り組みが着実に蓄積されており、十分な備えが確保されていると思われるが、今後一層の取り組みが求められるテーマもある。例えば、個々の政策支援がどのような企業に対して最も大きな効果をもたらすのかを因果効果の異質性という文脈で実証的に明らかにすることや、そうした分析で得られた知見を踏まえつつ補助金などの採択ルールや手順に関する分析に基づいた改善を試みることが今後一層重要になるだろう。こうした取り組みの先には、個別の政策を取りまとめた形での費用便益分析など、政府部門全体の資源有効活用につながる取り組みも含まれる。データに基づく政策評価は当面の間、政策に係る重要な分析的業務である続けるだろう。