2015年10月に、TPP(環太平洋戦略的経済連携協定) について参加12カ国の合意が成立し、2016年2月には署名式が行われた。TPPの今後の帰趨については、参加国の国内手続きを巡り、依然として予断が許されない状況にあるが、世界のGDPの4割を占める参加国によるメガFTA(自由貿易協定)の合意成立は、メガFTAが単なる構想の時代から、現実の時代に入ったことを意味する。

しかしながら、TPP合意の成立は、直ちにその内容が通商・投資分野での世界ルールとなることを意味するものではない。

本稿は、今後、TPP合意を基礎として、通商・投資の世界ルールを作り上げていく上で、MFN(最恵国待遇)を柱とするイッシューベースの複数国間合意・アプローチが有効であることを論じており、通商政策展開の参考となれば幸いである(注1)。

TPPの参加国にとっての選択

TPPのルールと規律は、参加国の法体系と制度に影響され、作られたものであり、特に米国のシステムによる大きな影響を受けている。

今後、TTIP(大西洋横断貿易投資パートナーシップ協定)、RCEP(東アジア地域包括的経済連携)、日EUといったメガFTAが進行していく中で、自国の制度を軸とした熾烈な国際ルール間のデファクト標準を巡る競争と調和作業が進行していくことが予想される。

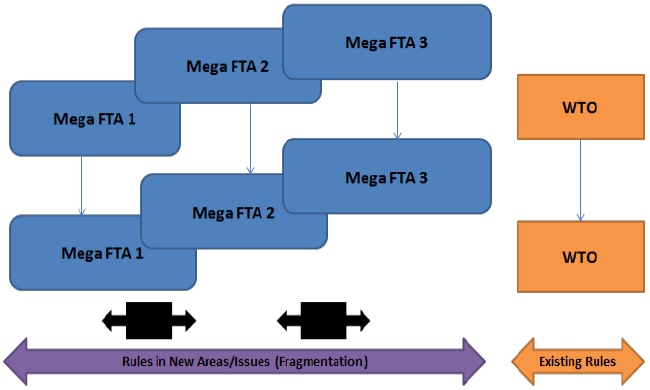

今後のメガFTAの展開にTPPは大きな影響を与えることは確実だが、TPPのルールがそのまま国際ルールになり得るという保証はどこにもなく、メガFTAにおける調和作業が自動的にうまくいくという保証はない(注2)。むしろ、TPPの合意により、ルールのスパゲティボウルの虞が現実化して来ている(注3)。(図1参照)

TPPを用いた世界ルール作りの課題

具体的には、TPPの規律を見ると、非参加国との間で、たとえば、知的財産、TBT、デジタル貿易(電子商取引)、国営企業(SOE)、投資(投資家対国の紛争解決手続き(ISDS)等)、サービス、原産地等の分野で問題が先鋭化しつつある。TPPはGVC(グローバルバリュー・チェーン)とビジネス界の要請に対応し、参加国の調和努力の結果である多くの「深い」規律を含んでいる。問題は、それらが必ずしも非参加国の制度や慣行を反映していないことである。

1つの典型的な事例が、知的財産のケースである。

著作権と商標侵害の分野では、知財ルールの調和と執行強化を目指しACTA(偽造品防止条約)が米、EU、日本を含む主として先進国の間で2012年に合意された。EUにおける強い反対を反映して未だに施行されていないが、ACTAは、米、EU、日本を含む参加国の知財制度とシステムの調和による事実上の(de facto)国際標準であった。TPPの知財分野の結果を分析すると、ACTA(偽造品の取引の防止に関する協定)に比較して、職権調査、刑事罰、事前制定済みの損害賠償等分野で米国の規律により近いことが特徴的である。

EUにとっては、TPPの知財章の結論をそのまま受け入れることは極めて困難であるかほとんど不可能である。TPP以前に比較して、メガFTA間の調和作業の着地点は実際に更に狭くなっている。

TRIPS協定(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)は、ミニマムのルールを定めたもので、またMFN例外がないことから、TPPの参加国はその合意内容を参加国・非参加国を問わず、統一的に適用して行く必要があるからである。

我々は、TTIPにおいて米EUが知財における共通解を如何に模索するか注意深く見ていく必要があるが、その作業は時間のかかるデリケートなものなろう。

勿論、知的財産保護の水準が必ずしも高くない途上国との調整は、難航することが予想される。

米国はTPPの知財ルールに拘束されるので、TTIP交渉における柔軟性は小さくなるだろう。更に、知財分野では、MFN例外が禁止されているために、メガFTA間の先後関係が将来の世界ルールの形に影響を与えるであろう(注4)。

しかしながら、相互に整合的な解が生まれる可能性もある。TPPにおける生物製剤とデータ保護についての規律合意は、異なったTPPメンバーが満足しうる解を見いだす可能性を示しているところである。

1つだけ明白なことは、調和に向けた主体的努力なしに、世界的な解は決して生まれてこないということである。

WTO(世界貿易機関)では、共通の世界ルール作りに向けた努力が行われるが、メガFTAで共通の世界ルールが作られることを自動的に保証するメカニズムはない。

メガFTAにおけるルールの矛盾の調和の方式には、さまざまなアプローチがある。以下はその例示である。

メガFTAにおける調和が如何に困難な作業となるか、また、如何に多様な解が生まれ得るかを想像いただきたい(メガFTAの数に相当する異なった解が生まれてくるであろう) 。1つ1つのメガFTAの調和に対応することは出来ても、多数のメガFTAにおける作業が、どのような結果を生むかはほとんど想像することが困難である。

- 1)差異のある規律・分野を規定しない(TPPの電子商取引章の規律はサービス章との関係でこの範疇に入ると整理しうる(越境データ流通、域内サーバー設置の義務付け禁止等))

- 2)規定を曖昧化し、解釈や実施に柔軟性を与える(例:ACTAにおけるGI(地理的表示)規律(TPPのGI規律も、TTIP交渉に備え、解釈の余地を残しており、この範疇に属すると解釈しうる))

- 3)例外規定を設ける(例:TPPにおけるISDSには、公的サービスに関しさまざまな政治的・制度的な例外がある。)

- 4)複数の解を規定する(例:ISO(国際標準化機構)における国際標準(注5) (ただし、これはそれぞれの解が矛盾しない時にのみ可能である(注6))、TPPにおける様々な知財に関する規定(注7)

- 5)紛争解決手続きの適用を変える(例:特定の状況で特定の当事者について、紛争解決手続き不適用を認める。TPPにおけるタバコについてのISDS不適用等)

- 6)条件付きの柔軟性や他分野における便宜の提供、更には規律の受け入れ「強制」(これは特に小国にとって真の脅威となる)

こうした手法が今後メガFTA交渉の中で、相互に満足できる解を求めて、単独にまた複合的に検討されていくこととなろうが(注8)、TPP交渉を見てわかるように、単一のメガFTAにおけるルールの調和でさえ極めて難しい。多数のメガFTA(たとえば、TPP、TTIP、RCEP、日中韓、日EUFTA)間の調和作業や統一性の維持は、メンバー国、制度、交渉タイミングの違いなどを考えると極めて複雑で時間のかかる作業となろう。

更に、先例としてTPPの交渉終結それ自体が、柔軟な調和作業やルールの統一の妨げになるかもしれない。

統一的な解がメガFTA交渉から自動的に生まれると考えること自体非現実的である。この調和作業は時間がかかり、終わりのない作業かも知れない。

深刻なルールのスパゲティボウルが生じるおそれが現実化している。

TPPの完成それ自体が、ヘゲモニー争いを激化させ、状況を悪化させるおそれもある(オバマ大統領の一般教書発言参照)。相違と変化を克服して、より高い規律へと移行する方策を探すことは、共通の世界ルールの展開に向けた重要なシステム上の課題である。

最も望ましいシナリオは、WTOが全ての加盟国の合意により重要な分野での世界解を求めるべく、多角的交渉を主導することであるが、WTOとドーハラウンドはそのような夢とは遠い現状にある。ドーハラウンドは開始15年を経て、大きな成果なく、漂流している。

WTOは厳しいコンセンサス原則、煩瑣な交渉手続き、本来ラウンド交渉で予定されていた案件相互の結びつき(issues linkage)の欠如、多様性(variable geometry) への取組不全から、ルール作りについては本来予定された機能を果たしていない。メガFTAが台頭するのもWTOとラウンドに進展がないからである。WTOを世界の通商システムの中心に戻すべく真剣なWTO改革の努力が必要である。

TPPはメガFTAの先駆者である。

世界的な解を求めて、様々な調和の努力が行われるべきだし、また行われるであろうが、それがどれだけ真剣であり効果を持つか予測するのは早計である。メガFTAが、自動的に異なったルールを調和し、全ての国に適用される共通の世界の通商ルールを生むと信じるのは楽観的見方である。参加国と非参加国、当初参加国と後発国の非対称的な戦略、主要貿易国の異なった関心、主要国のヘゲモニー争いは既にメガFTAの議論で明白となっている。

短期的な解としては、多くの国がそうしているように、単にメガFTAを追求することが魅力的であり成果を生むかもしれない。しかし、持続可能な成果を挙げるには、WTO改革とFTAのマルチ化の双方が必要である。この双方は切り離すことが出来ず、政府によって新しい世界の通商レジームの構築に向けた同一の体系的努力の両面として把握される必要がある。単にメガFTA競争を急ぐことは、ビジネス界とGVCの機能にとり悪夢となるような相互に整合的でない、分断された、複数の通商レジームを生む可能性があり、近視眼的である。

複数国間合意・アプローチの活用(注9)

TPPの自由化の成果は、参加国が既に高いレベルの物品自由化を約束していることから、特定の選択された分野で複数国間のイニシアティブを生む可能性がある。カギは、TPP 非参加国を入れて、その分野でクリティカルマスが形成できるかどうか、内容をMFNで均てんできるかどうかにある。

1)自由化

物品貿易の自由化については、クリティカルマス+MFN均てんの手法は、歴史的にも、航空機関税、ウルグアイラウンドにおける医薬品、建設機械等の関税撤廃合意等の先例があり、機能することが保証されている手法である。1997年合意成立のITA(情報技術協定)も同じ手法によるものである。

2015年のWTOナイロビ閣僚会議で合意されたITA IIも同様の手法であり、その成功は、複数国間の自由化イニシアティブを後押しするものである。

更に、現在MFN均てんを基礎として、環境財の複数国間での自由化交渉が進展中である。今後も、有望な分野を有志国がピックアップしていくことで、成果を生むことが可能である。しかしながら、この過程でクリティカルマスが後にならないと形成されないときにどうするか、といった新しい問題も生じてきている。

TPP合意についても、自由化については、適切な分野に集中し、分野別のイニシアティブとして有志国で推進し、クリティカルマス+MFN均てんの手法をとって、グローバルに展開しマルチ化していくことが可能であり、また期待されるところである。

ラウンドが停滞し、また期待される交渉案件相互の連結性が機能しない状況下で、複数国間の自由化が今後の自由化の主たる手段となることも考えられる。

物品貿易と異なり、サービス分野での自由化は、ルール作りの側面もあるため、状況はモノの自由化と異なるところがある。しかしながら、1997年における電気通信合意や金融合意は、クリティカルマス+MFN均てんの手法に基づいていることに注目すべきである(注10)。

2)ルール作り

ルール作りについては、WTOにおいて、特定国のみに適用される複数国間合意(annex4協定。例:政府調達協定)成立のためにはコンセンサスが必要であることが大きな制約になる。

今後、制度論として、WTOにおける複数国間合意に関する意思決定要件の緩和を議論することが必要と思料されるが、コンセンサス原則の変更には、強い反対があることも事実である。

WTOにおける真剣な議論開始を期待しつつ、具体的な成果が出るまでの間は、1997年の金融・電気通信サービス合意の例に倣い、クリティカルマス+MFN均てんの手法により、複数国間合意をマルチ化していく手法の活用を模索すべきである(注11)。

3)MFN均てんがカギ

現実には、ルール作りにおいても、合意内容(便益)の非参加国へのMFN均てんへのためらいが強いのが現状である。

MFN均てんへのためらいは、ただ乗りへの危惧に基づくものであるが、その危惧を軽減するためには、適切なクリティカルマスの形成がカギとなる(注12)。

同時に、ルール分野でのただ乗りは、往々にして強調されすぎていることを指摘したい。なぜならばルールや規則は実際には参加国・非参加国を問わず同様なあるいは非差別的な方法で適用されることが普通だからである(注13)。

このことは、電気通信合意と金融合意について見てきたように、クリティカルマス+MFN均てんアプローチが可能な状況を補強するものである。

コンセンサス要件があったとしても、MFNベースの複数国間合意はWTO協定でカバーされている分野において有効に機能する手法となる。便益のMFNベースでの非参加国への均てんにより、コンセンサス作りのハードルは低くなり、複数国間合意結果のマルチ化は遙かに容易となる(注14)。

しかしながら、ルール作りにおいて、複数国間合意のMFN均てんが参加国にとり容易でないケースもあろう。

こうしたケースでは、WTOの大きな制約は、付属書1の協定(全てのWTO参加国をカバーする協定)と同じく付属書4の協定(WTOにおける複数国間協定。非参加国には便益は供与されない。例:政府調達協定)制定についてもコンセンサスが必要なことである。先に見たように、制度論としては、付属書4の協定について、一定の条件下でコンセンサス要件を緩めることが真剣に議論されるべきである(注15)。

さもなければ、メガFTAを含むFTAが更に台頭し通商におけるルール作りの主役となり多角的通商レジームを侵食する一方、WTOにおけるルール作りは深刻な困難に直面し続けることとなろう(注16)。

他方、複数国間アプローチは、コンセンサスによるマルチ化を諦めて、GATT24条かGATS5条によるFTA(=MFN均てんしない解である)を構成する方向に向かうことになるかもしれない。仮にこれら条項のMFN例外についての法的要件を何とか充たしたとしても、このアプローチではWTOの現行規律とWTOシステムそのものの深刻な侵食をもたらすこととなろう(注17)。

反対に、クリティカルマス+MFN均てんアプローチでは、メガFTAのルールをメガFTA間の困難な調和作業より遙かに効率的な方法でマルチ化していくことが出来るだろう。

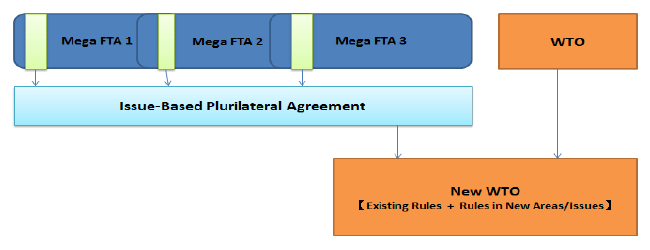

今見てきたように、自由化の分野でも、またルール作りの分野でも、イッシューベースのMFNに基づく複数国間アプローチは、多角的通商ルールへの途として利用できる。(図2参照)

TPPを基礎として考えられる複数国間交渉

TPPの結果に基づき、複数国間交渉の検討対象となる分野は、自由化以外でも、たとえば、知的財産、投資、国営企業、デジタル・電子商取引、原産地(例:完全累積や自己認証)、規制の一貫性(coherence)を含みうるであろう。これら項目はあくまで例示であり、この他にもサービスやTBT等さまざまな分野が候補になり得るが、上記の例示について、若干敷衍したい。

知的財産について、なぜ複数国間交渉が必要かは、既に述べたので繰り返さない。この分野は、TPPが世界ルールの基礎になる側面がある一方、知財制度の国際的な違いとMFN例外を認めないTRIPS協定の特殊性から、放置すればルールの分裂が懸念される分野でもある。

投資については、WTOドーハラウンドにおいて、当初シンガポールイッシューの1つとして交渉範囲に入っていたが、カンクンのWTO閣僚会議でラウンドの対象から外れてしまった。しかしながら、投資保護と自由化は、企業活動の国際化にとり不可欠の課題である。また、投資保護については、ISDSを含め、投資家の権利保護と国の規制権限との関係を巡って国際的議論が展開されている。TPPは投資保護と自由化について、高いレベルの規律を提供している。

国営企業の活動と、競争ルールの適用の関係については、国営企業の経済活動に占める役割が大きい国が多い中で、今後明確な規律が必要となる分野であり、TPPが競争中立性を軸として一定の規律を提供している。

電子商取引とデジタル貿易(注18)については、情報の越境流通の自由とプライバシー保護、サーバー国内設置規制の可否、ソースコードの開示義務等、今後の情報社会の展開に不可欠な課題を多数含んでおり、TPPは従来のFTAの規律を大きく超え、今後の世界ルールの基礎となり得る解を提示している。

原産地規則は、GVCの展開と生産工程の国際化の基礎を定める役割を担っており、特に、TPPが導入した完全累積制度は、今後の国際生産分業の最適化に大きな影響を与えると考えられる(注19)。

規制の一貫性については、各国の国内規制の相違と規制当局間の信頼の欠如が、企業活動の実施に当たり大きな障壁となっており、最近注目の対象となっている分野であるが、TPPは手続き規定と透明性を中心とした今後の方向性を示唆するものである。

これらは、一例であるが、TPP合意の中から、今後の世界ルールの基礎とすべき分野を選択し、その分野について複数国間で世界ルールを目指して議論を開始することは、メガFTA間のルール調整の困難性、スパゲティボウルの弊害を考慮すると合理性がある。

しかも、TPP合意は、世界全体のGDPの4割を占める国の間の、その限りで調和された合意であり、それを基礎として非参加国を含めて議論を開始することは、世界的な解追求のベースとして現実的アプローチでもあると考えられる。

この作業は、決してTPPの結果を、非参加国に押しつけるものであってはならない。TPPの結果を基礎に世界解を目指すとの基本姿勢が重要である。 こうした分野別アプローチにおける分野・イッシューの選択は、GVCとビジネスのニーズに対応したものとすべく、政府と産業界との連携の下に、戦略的に行われるべきである。TPPの全ての内容を、マルチ化して行こうとすることは非現実的であり、重要性の高い分野に集中し、短期間での実現を目指す必要があろう(注20)。

また、検討すべき案件を特定し組み合わせるに当たり、複数イッシューについての複数国間交渉が考えられることに着目すべきである(注21)。(たとえば、ISCA(国際サプライチェーン協定)提案参照。Nakatomi(2013a), 中富(2013))

GVCとビジネスが直面する21世紀の課題に取り組むには、課題を1つ1つ交渉するのでは時間がかかるし非効率的である(注22)。また、交渉資源は極めて限られている。政府はメガFTA交渉に忙しい。それが政治的な現実である。政府とビジネス界が一緒に選択した複数の重要イッシューを一定の時間制限の中で交渉すべきであろう。成功のカギは、トピック・アジェンダの選択とクリティカルマスの構築である(注23)。

TPPは将来我々が集中すべき分野について多くの糸口とヒントを与えてくれる。

作られる規律がより多くの国に受け入れられ、相互に矛盾しないようにしていくことが重要である。このためには、多くの国の参加(クリティカルマス)を確保し、出来上がるルールの間で統一性を確保するとの方向性を念頭に置く必要がある。

今後、TPPが参加各国の国内手続きを経て早期に発効することを強く期待するが、貿易投資分野での世界ルール作りに当たっては、それだけでは十分ではない。

多角的貿易体制を支え、またその改革を目指すとともに、メガFTAを基礎としたイッシューベースの複数国間合意・アプローチを活用していくことが望まれる(注24)。

TPPは、その基礎となり得る数々の分野別合意を含んでおり、今後、産学官でこうしたイニシアティブの実現に向けて、真剣な議論が展開されることを期待したい。

TPP参加国にとって、TPPの合意内容は、世界のGDP第1位と第3位の国を含め世界全体のGDPの4割を占める国によって支持されており、論理的に考えて今後の世界ルールの基礎になり得るはずであるし、また、非参加国にとっても、TPP合意は、その深い規律と自由化により、今後の世界ルール形成にさまざまな示唆を与えるものとなるはずである。

我々は、メガFTA競争だけに勢力を注いではならない。目標は、将来の世界ルールの確立であり、そのための協力が進むことが望まれる。

最後に、ITA(I,II)、ACTAの前例に見られるように、複数国間合意の実現に当たっては、日本が従来大きな役割を果たしてきたこと、今後も果たし得ることを強調したい。