1.ナラティブ経済学

2021年の日本の経済学における最大の出来事は、ノーベル経済学賞を受賞した経済学者のシラー教授の著書である「ナラティブ経済学」の日本語版が出版されたことだと思う[1]。ナラティブ経済学についての私なりの理解は次のようなものだ。人間の頭の中ではさまざまな思考が生じており、現実と乖離した物語(ナラティブ)がしばしば作られる。その物語は時として感染症のように急速に人々の間で伝播する(シラー氏は感染症のSIRモデルを使ってこのことを説明している)。そして、多くの人々が共有する物語は、それが現実と乖離するものであっても、社会に大きな影響をもたらす。バブル時には「日本の地価は下がることはない」と信じている人が私の周辺にいた(多くの人々が同じようなストーリーを信じたと思う)。シラー氏は1980年代に米国で流行したラッファー曲線をナラティブの例に挙げたが、今の日本では、「国債をどれだけ発行しても大丈夫だ」といった話もナラティブに含まれるかもしれない。まだ明確なエビデンスはないが、日本の失われた20年が生じた最大の理由は、「日本の将来は悲観的だ」「日本は終わった」みたいな物語を多くの人々が共有したために投資や消費が減少して経済が日本の実力以上に悪化したためではないかと私は思っている。

2.認知行動療法

人々の思考という目に見えないものを直接的に分析の対象としようとする意味で、ナラティブ経済学は経済学においては先駆的なアプローチである。ただ、似たようなアプローチは精神医学(あるいは臨床心理学)において数十年前に始まっている。アーロン・ベックという精神科医が生み出した認知療法である[2]。認知療法は行動療法と合わせて認知行動療法と呼ばれ、エビデンスの確立した数少ない精神療法として、うつ病を始めとするさまざまな心の問題に使われている[3, 4]。ちなみに、アーロン・ベックは2021年11月に逝去している。認知療法の本質について、ベックから直接学んだ大野裕先生による記述が興味深かったので、引用する。

私たちは現実的に考えているようでいて、実際は自分で作り上げた仮想の現実のなかに生きている。その仮想の現実と実際の現実の乖離(かいり)が大きくなることで悩みが生まれてくる。悩んでいるときには、意識して現実に足を踏み入れ、自分の考えを検証することが大事だというのだ。(大野裕「こころの健康学」日本経済新聞2021年11月23日25面)

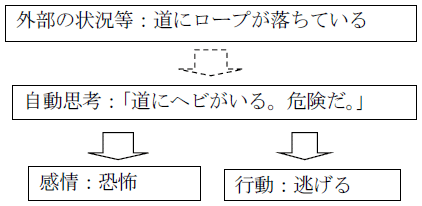

認知療法のカギとなるのが思考である。「認知(cognition)」とはラテン語で思考を意味し、そこから「認知療法(cognitive therapy)」という言葉が生まれている[5]。ここでいう思考とは、論理的な頭の活動のことではなく、ほとんど絶え間なく流れている頭の中の声を指す。認知療法の基本モデルは認知モデルと呼ばれ、(しばしば現実から乖離した)思考が憂うつや不安といったネガティブな感情や不適切な行動を生じさせるとされる。この思考は本人の意思と関係なく自発的に生じるので「自動思考」と呼ばれている。図1は、ロープをヘビと勘違いした例で、ロープを見た人が「道にヘビがいる」という自動思考が生じたために恐怖心を抱き、リスク回避行動としてその場から逃げる。

認知モデルで示されるように、思考と感情はパッケージとして存在している。特に不安や怒りや憂うつといったネガティブな感情が生じているときは、その背後にはほぼ間違いなく思考が存在する。このことは、ナラティブ経済学が感情の経済学でもあることを強く示唆する。

3.スピリチュアル

ナラティブ経済学や認知療法はこの数十年の間に生まれた知的産出物だが、ナラティブや自動思考が人々の心や社会現象に影響を及ぼすという発想は宗教的な文献やスピリチュアル的な文献の中では古くから見られる。代表例として、エックハルト・トールというスピリチュアル・ティーチャーは、頭の中の声(思考という言葉の他、マインド、エゴという言葉がよく使われる)が人々の心を苦しめるとともに、社会のさまざまな問題を引き起こすことを主張している[6, 7]。読んでいただくと分かるが、ここでの主張はナラティブ経済学や認知行動療法で主張されていることとかなり似ている。

4.おわりに

私たちが個人として、また、種として生き抜いていくためには、ほとんど常に現実から乖離する思考とどう向き合っていくかが鍵になる。認知行動療法に続いてナラティブ経済学が登場したことにより、思考とのつきあい方を探求する学際的なアプローチの土壌がでてきた。さらなる方向として、宗教的あるいはスピリチュアルといったものの中から、神秘的な要素を取り除いて学問の世界に取り込んでいくアプローチを進めることをもっと考えてもいいのではないか。これは必ずしも突拍子のないことではない。認知行動療法と道教や仏教の間の類似性が指摘されているし[8]、認知療法の創始者のアーロン・ベックはチベット仏教の最高指導者であるダライ・ラマ14世と親交があった。ベックが行ったような学問の壁を超えていこうとする姿勢を持つことを私たちは求められている。