最近の経済学の発展は著しいものがあり、産業政策の意義、有効性または必要性を示唆しているものがあります。ここではそのような最近の経済学の成果のうち産業集積政策に関わるものをご紹介していきます。

産業集積の効果についてはMoretti (2021)が証明しています。集積レベル(クラスター規模)と特許には正の相関があり、クラスター規模が10%拡大すると技術者一人当たり一年間の特許数は0.67%増加します。コンピュータ分野でいえば技術者が大きなクラスターに移動すれば年間12%の特許増を、バイオ・化学分野では同様に8.4%の増を享受できました。集積企業の外部効果によるものです。

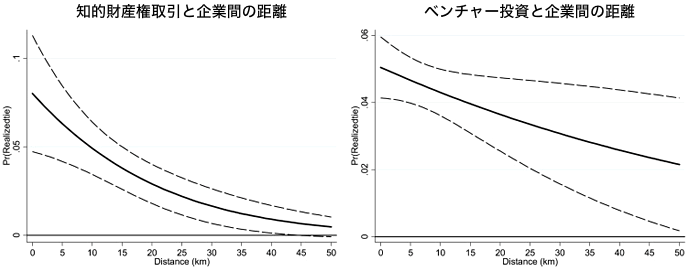

Ferretti et al. (2022)はイノベーション政策にクラスターに着目した地理的距離を考慮する必要性を示唆しています。

浜口他 (2020)は、スタートアップ企業の立地要因となる収益性向上と初期費用抑制に作用する地域要因は、既存の産業集積の規模、地域産業の多様性、小規模な企業が活発に操業する競争的な市場環境、他地域から知識の導入をもたらす人口の流動性、地域内における金融へのアクセスであるとしています。九州においては産業集積の規模と人口の流動性がスタートアップの収益性を高める効果と、競争的な市場環境が初期費用を抑制する効果だけが検出されました。欠けている要因を強化すること、すなわち産業の多様性を高め、他地域からの知識の導入を図り、金融へのアクセス環境を高めることにより、九州におけるスタートアップをさらに促進できることが期待としています。

Østergaard and Park (2015)はクラスターの衰退プロセスを分析することで、政策の有効性を示唆しています。クラスターは産業や市場の変化による影響に常にさらされています。それにより、多国籍企業が撤退し、クラスター内の非同質性および多様性が失われ、高度スキルを持つ人材がクラスターを去り、クラスター支援機関広域統合によるクラスター内専任機関の喪失が起き、クラスターは衰退します。衰退危機があっても、クラスター内で高スキル人材が流出しなければ新たな企業がこれら人材へのアクセスを求めクラスターに加入、クラスターの技術競争力が維持されます。離職人材の再雇用を支援することはクラスター衰退を回避することとなると示唆しています。

企業誘致についてもSetzler et al. (2021)が効果を証明しています。多国籍企業誘致により同企業採用者は7%の賃金上昇、同企業の間接的影響により地元企業従業員も賃金上昇を享受します。平均賃金は年13,400米ドル上昇、その3分の2は上記間接的影響によるものです。

Malul and Shoham (2015)は、研究開発を指向しないところ(本研究では国単位)ではグローバル企業の生産量及び活動範囲が低下、同企業は良好なビジネス環境のあるところに移転するとしています。経営環境、すなわちここでは人材(最重要)、インフラ、政治の方向性、財政補助、投資促進を含む政策の安定性、税等の経済的支援、市場の近接性、関連する社会文化を総合的に数値化したものが、当初の差10%である場合、管理能力が同等な企業のR&Dに11%のギャップが生じ、両企業の生産量に22%の差が生じます。グローバル企業数の差は約4%となります。企業の移転を算入すれば研究開発ギャップは100%を超える可能性もあります。これは頭脳流出であり、経済活動の量および質の低下並びに経済成長原資の減少を導くものとなります。