新型コロナウイルスについて最近読んだ文章の中で、政府や都道府県のリーダーが現在行っている対策の意味を理解していないのではないかという指摘があった。同じことを私も以前から思っていた。というのは私自身も理解していなかったためである。

感染症には、すぐに理解できる基本法則と、基本法則から導けるものの常識では理解しがたいパラドックスがある。専門家にとっては当たり前のことが一般国民に伝わっていないように感じる。そこで、このコラムでは、専門家と一般国民の間をつなぐことを目指す。

1.感染症に対する基本法則からわかること

感染症に関する基本法則は2つある(例外はあるが、簡略化することをお許しいただきたい)。

基本法則1:短い期間に複数の人々にうつす。

基本法則2:いったん感染して治ると、少なくとも当面の間は、再び感染することがないし、他人を感染させることもない(免疫ができる)。

基本法則はこの2つだけだ。

基本法則1は、指数関数の法則(以下では「倍々ゲーム」と呼ぶ)とでも呼ぶべきもので、例えば最初は患者が1人しかいない場合に、その人が週に2.5人にうつすと10週後にうつされる人数は以下のとおりになる。

2.520=2.5×2.5×・・・・(2.5が20個)=9094万9470人

感染症を巡る対応の難しさの主因はこの倍々ゲームがなかなか理解できないか、逆に、理解し過ぎて過剰に反応することにある。

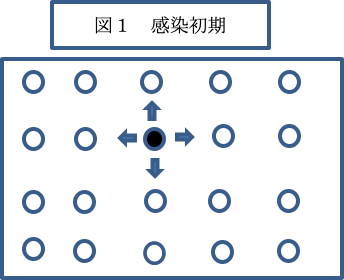

図1は最初の1人だけが感染している場合だ。●が感染者で、〇が感染していない人だ。免疫を持っている人がいないので、簡単に他人にうつすことになる。ここでうつされた人は、次はうつす番に回る。感染症をゾンビに喩えたコラムがあるが、ゾンビに触られるとゾンビになるとすると、ゾンビがどんどん増えて逃げるのが難しくなる。

感染者が増えた場合の状況(集団免疫)

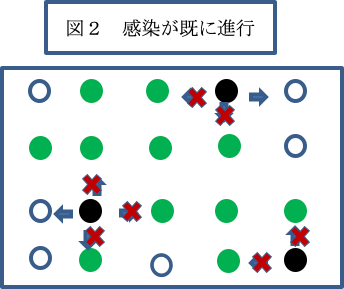

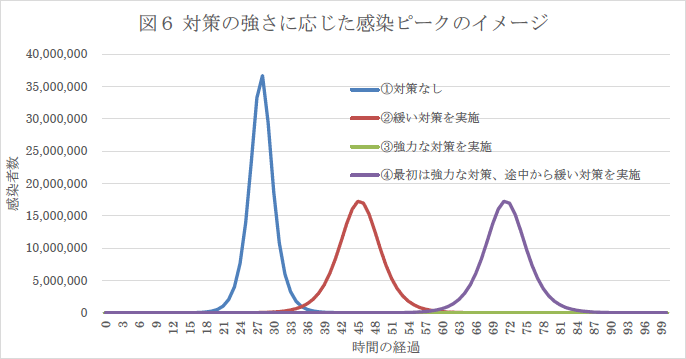

図2はある程度感染が進んだ場合だ。ここで基本法則2が登場する。感染して治った人々(緑の〇の人々)が周囲に増えると感染者が他の人に感染させることが難しくなる(矢印に赤い✖がついているところはうつらない)。この結果、感染スピードは弱まる。スペイン風邪のグラフを見た人も多いと思うが、何の対策も講じない場合には、感染者数は急増した後で急に減っていて速やかに終息する(一番下の図6の「①対策なし」がこれに対応している)。これは基本法則2があるためだ。感染して治った人々が増えていくと、免疫がない人々も感染しにくくなり(例えば図2の左上の未感染者)、これ以上感染が流行しにくくなる。集団免疫と呼ばれる。

多くの人々の感染を許容して集団免疫を構築することによって新型コロナウイルスに対応するという戦略はイギリスが一時とろうとしたが、強い批判があったことや、医療資源のキャパシティが感染急増時の医療需要に対応できないという理由で[1]、少なくとも表向きは断念している。私の知る限り集団免疫の獲得によって新型コロナウイルスに対応しようとしているのはスウェーデンだけだ(日本も含めて実は多くの国々が集団免疫の構築で対応しようとしているという指摘はいくつかある)。

集団免疫は感染によって獲得するだけでなく、効果的で安全なワクチンが利用可能になる場合でも取得できる。ワクチンが利用可能になる時期はよく分からないが、1年から1年半という指摘がある[1]。

壁を作るという喩え

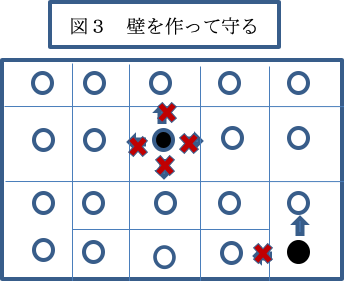

緊急事態宣言を行うなどの強力な対策をとるというのは、喩えれば、人と人との間に壁を置くことによって感染を防ぐということだ。ここでいう壁は文字通りの壁ではないが、人と人との距離を置くということだ。この一番極端な場合が外出禁止令で、文字通り壁を置くことに近い。図3で引かれている線はこの壁に当たる。この壁がきちんと設定される限りは感染の拡大は止まる。

ところが、対策疲れや経済活動への過度の負担(食料や電気など必需品の供給が止まるなど)などでこの壁を外せば、倍々ゲームが再開する。多くの人々に免疫がないためである。厳密に考えると、完全な壁を設定して、例えば1ヶ月ぐらい封鎖すれば、感染した人が回復してうつさなくなるので、その後の感染はなくなるはずだが、実際には壁が完全でなかったり、家族などの壁の中の集団内で順々に感染する場合があったり、海外からの流入を防ぎきれないといった事情で倍々ゲームが再開する。例えば、図3では完全に1人ずつ壁ができていない部分がある(左下と右下)。問題は右下で、同じ壁の中にいた2人の間では感染が起きて、しかも感染時期にタイムラグが生じることになる。

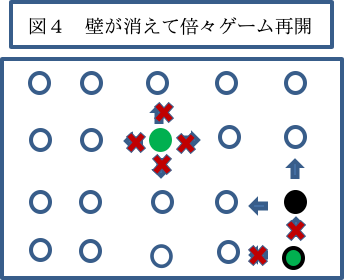

図4は以上のことを示したもので、壁を作っている間に真ん中の●だった人は治って(緑の〇に変化)、人にうつすことはなくなった。ところが、家族の中で壁がなかった右下では、家族にうつったため、この家族が新たに感染源となって倍々ゲームが再び始まる。

これを防ぐためには、壁をずっと設定し続けておく必要がある。つまり人と人が接触しないような強力な対策を長期にわたって(ワクチンが利用可能になるまで)継続する必要がある。あるいは、イギリスが考えているみたいだが(中国が実際に行っているかもしれないが)、いったん壁を外して感染が増えて医療のキャパシティを超えそうになったら再び壁を設定する必要がある[1]。冒頭で、政府や都道府県のリーダーが新型コロナウイルス対策の意味を理解していないのではないかという指摘はこの部分についてだ。いったん壁を作って対策が功を奏したと思ってその壁を外したら再び倍々ゲームが始まる。緊急事態宣言は5月6日までだが、5月7日に解除して人々が自由に動き回ることになれば他国の例に従えば7月あたりに感染の爆発が起こってもおかしくない(隔離されていない感染者を緊急事態宣言中に完全になくすことができれば別だが、そこまでできるとは信じがたい)。

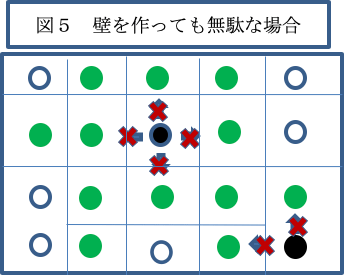

壁を作るのが意味がない場合

以下の図は感染が進行して集団免疫ができつつある図2とほとんど同じで、違いは壁があることだけだ。この壁はほとんど意味がない。●の感染者があちこち動き回って〇と接触すれば感染することはあるが、多くない。

多くの人々はこんなばかげたことはあり得ないと思うだろうが、必ずしもあり得なくはない。モデルによるシミュレーションでイギリスではすでに半分以上が感染しているという指摘があり、論争になっている[2]。なぜこういう論争があり得るかというと、症状の出ない感染者が相当いるらしいと推測されるものの、正確な数字が分かっていないためだ。武漢から日本に帰国した人のデータを使った研究では、感染者のうち30%は無症状[3]、ダイヤモンドプリンセスのデータを使った研究では約18%は無症状[4]、イタリアの一都市についての研究者の報告では50~75%が無症状[5]、アイスランドの調査で50%が無症状だったという報道があり、数字に大きな幅がある。このため、本当の感染者数が分からず、図5に近い可能性を完全に否定できない。本件は論より証拠が必要で、証拠を得るための手段として抗体検査への期待が世界中で高まっている。例えば、フィンランドで一般国民を対象とした抗体検査が近いうちに行われるという報道がある。

2.感染症のパラドックスとは何か?

ここまでの議論から感染症のパラドックスを導き出したい。

パラドックス1:感染から逃げるよりも感染した方がいいかもしれない

われわれの直観は病気から何としてでも避けるべきというものだ。ところが、感染症の場合にはこれが当てはまらない場合がある(昔は麻疹(はしか)をもらいにいったという言葉を思い出す)。感染症を避けようとして逃げ続けるのは相当疲れるし、逃げれば逃げるほど、集団免疫ができないために脆弱な状態が続くことになる。この問題を避けるために、かかっても重症化や死亡するリスクが高くない人々の感染を許容するという戦略が生まれる(イギリスで挫折した戦略はこれに近く、この場合は、医療資源が足りなくなる場合を除いて、対人接触を避けるべき人々は重症化リスクの高い人々にとどまる)。また、健全な社会や経済活動を維持するためには、重症化リスクの低い人々を中心に多くの人々が感染して集団免疫ができた方がおそらく国全体としては長期的には望ましいだろう。

新型コロナウイルスについては、重症化して死亡する割合は高齢者や持病のある人々の方が大きい。このことは若い人々の死亡が多かった1918年のスペイン風邪とは決定的に異なる。また、明確なデータはないが、もしかしたら若い人々は症状が出ない人々が多いかもしれない。そうすると、若い人々の重症化率・死亡率は今思われているよりも低いかもしれない。若い人々でも重症化するから気を付けるべきという主張があるが、本来は確率で物事を考えるべきだと思う。若い人々であっても、交通事故や自殺やインフルエンザや風邪で亡くなる人もいる。若い人も死んだというエピソードで脅すよりも確率で議論してほしい。

そうは言っても実際には私は在宅勤務で引きこもり状態だ。その理由としては、職場の指示ということもあるが、今かかってしまうと人工呼吸器を使えなくなるリスクが高いと思っているためだ。これまで日本やドイツの死亡率が低い理由として、重症化した人々が全て人工呼吸器を使えたという事情がある可能性を否定できない。感染して重症化する人々が急増すると人工呼吸器が使えなくなる人々が増大して通常では死亡しない人が死亡して、死亡者数・死亡率が急増するということだ。日本ではほとんど騒がれないが、人工呼吸器の不足は欧米では大問題になっている。シュノーケルマスクを改造して人工呼吸器に使う話が真面目にでている。

以上の事情を踏まえると、私のような中年男性、さらにもっと年齢の高い人々にとっては、今は感染から逃げる合理的な理由がある。ただ、ワクチンか大規模感染によって集団免疫ができない限り現状が改善される見込みは乏しく、いつまでも感染から逃げるのは難しいと思うので、新型コロナウイルス対応の医療資源のキャパシティを速やかに増強して、安心して感染できる状況に移行できることを望んでいる。

パラドックス2:強力な隔離対策を講じるほど対策を講じる期間が長くなる

これは一般の人々の通常の思考パターンの反対である。通常だと我慢すると早く解決すると考えるが、感染症の場合はそうならない。我慢が功を奏すればするほどその我慢を長く続けることが必要になる。完全な封じ込めができる場合は別だが、新型コロナウイルスではその時期を逸している。

隔離型の強力な対策を講じると、人々の免疫ができなくなるので、ワクチンが開発されて多くの人々が利用できるようになるため、その対策を長期にわたって維持しないといけなくなる。しかも、国内における人と人との接触の制限にとどまらず、海外から来る人々も厳密に監視し続けないといけなくなる。これは長期的には相当な負担になる。「ここ1~2週間が正念場」とか「今が正念場」といった言葉を何度も聞いたが、本当はワクチンが利用可能になるまではずっと正念場ということである。

図6はこの状況を端的に示している。ずっと強力な対策を続けると感染者数は増えないのだが(x軸とほとんど重なっているので見にくいが③がこれに当たる)、最初は強力な対策を講じても途中で緩い対策に転じると(④がこれに当たる)、最初から緩い対策の場合(②の場合)と比べると、ピーク時点がずれるだけで、緩い対策を最初から講じる場合とあまり変わらなくなる。世界各地で野戦病院に近いものが作られている(あるいは予定されている)が、冷暖房完備というのは期待しにくい。国民の我慢が尽きて、真夏や真冬のような望まない時期に感染のピークが来たらつらい。

③のような強力な対策をとり続ける間に、特効薬やワクチンが利用できるようになればいいのだが、これはギャンブルみたいなところがあって、実際に開発に携わらない国民としては祈るしかない。

終わりに

このコラムが専門家と普通の人々の間の認識の食い違いを少しでも埋めることができることを願っている。本当は専門家が一般国民の目線に立って全体像を分かりやすく解説してほしい。専門家による解説としては、例えば、イギリス在住の小野昌弘先生が書かれた記事をお読みになることをお勧めしたい。