米国を除く11カ国による環太平洋経済連携協定(TPP)が3月8日にチリで署名式が開かれる予定だ。日本企業の貿易投資の拡大が期待される一方、トランプ政権が再交渉条件にTPPへの復帰を検討と表明したものの、米国通商政策の先行きがまだ不透明な状況が続いている。

企業の自由貿易協定への期待

経済産業研究所では、世界経済の不確実性が増大している中、企業活動の現状および今後の見通し、そして経済産業政策の事業見通しへの影響を把握するため、昨年10〜11月「企業の事業計画と予測に関する調査」を実施した(注1)。

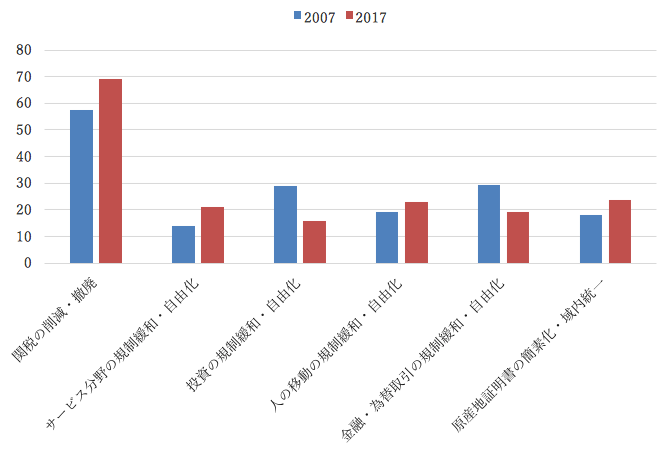

図1は、現在交渉中の自由貿易協定(FTA)ならびに経済連携協定(EPA)(含むTPP)について、期待するものは何かについて尋ねた結果である(注2)。「関税の削減・撤廃」と回答している企業が69%(57%;経済産業省平成20年「海外事業活動基本調査」、以下同様)で一番高い。それに次いで「原産地証明書の簡素化・域内統一」が24%(18%)、「人の移動の規制緩和・自由化」が23%(19%)、「サービス分野の規制緩和・自由化」が21%(14%)、「金融・為替取引の規制緩和・自由化」が19%(29%)、「投資の規制緩和・自由化」が16%(29%)となっている。

母集団が違うので厳密には比較できないが、2007年調査に比べ、「関税の削減・撤廃」「原産地証明書の簡素化・域内統一」「サービス分野の規制緩和・自由化」を期待している企業が多い。今回調査の対象に比べ、2007年の調査対象は海外子会社をもつ多国籍企業であり、平均的に規模の大きい企業となっている。多国籍企業の場合、現地生産を通じて外国に財を提供することが多いが、今回の調査では輸出を行っていない企業も多いため、多くの企業にとって海外の需要を獲得するには関税削減や原産地証明書取得などの貿易コストの低下が一番の関心事である。

業種別にみると、「関税の削減・撤廃」では製造業が76%、非製造業が63%と高い比率となっている。「サービス分野の規制緩和・自由化」では非製造業が31%(製造業が12%)、「人の移動の規制緩和・自由化」では非製造業が25%(製造業が22%)で、製造業に比べて高くなっている。また、「原産地証明書の簡素化・域内統一」では製造業が28%、非製造業19%と比べて高くなっている。

貿易政策の不確実性を低減させよ

近年TPP(昨年12月妥結した日EU・EPAも同様)が合意できるかどうか、いつになって締結できるか、品目別関税率がいつどの程度下げるか、電子商取引や知的財産のルールなどを巡って先行きの不確実性が非常に高かった(注3)。今回の企業調査によると、通商政策の先行きが事業計画・予測(売上高や設備投資など)の見通しの幅に影響を及ぼすと答えた日本企業が約21%ある。また、約3割の日本企業もトランプ政権の経済政策が事業計画へ及ぼす影響が大きいと回答している。

最近の研究は、自由貿易協定締結の時期と関税撤廃・削減に伴う不確実性に注目し、貿易政策の不確実性が大きく低下すれば、企業投資・輸出が大いに拡大することを明らかにした。米ミシガン大学のK. Handley准教授とメリーランド大学のN. Limão教授の研究によれば、1986年にポルトガルが欧州共同体(EC)に加盟、2001年中国が世界貿易機関(WTO)に加盟したことにより特恵関税の先行きの不確実性が解消され、関税率が大きく低下した産業・品目ほど多くの国内企業が海外市場に参入し、ポルトガルと中国の輸出が大きく拡大した。彼らは、WTO加盟による政策の不確実性の低下は、中国の2000年から2005年までの対米輸出の拡大の3割以上を説明できると試算している。

TPP11が署名され、2019年無事に発効することで海外市場の先行き不確実性が低下すれば、日本企業にとっては設備投資・研究開発・海外展開などの中長期な意思決定と事業計画を行いやすい環境になり、企業の将来への期待と相まってTPPの経済効果が期待できる(注4)。貿易政策を巡る不確実性を低下させるには、まず3月の11カ国署名式を経てTPP協定で定められた条項とスケジュールに従って各国国内の手続きをしっかり進めていくが何より大事である。

TPPの活用促進せよ

政府は来年11カ国TPP発効に向けて道筋を早く固めると同時に、実務レベルではFTAの活用を促すための環境整備が必要である。日本企業のFTA利用率はまだまだ低いと前から指摘されている(注5)。FTAの活用を含む国際貿易活動の現状について、トムソン・ロイターは2016年に、世界30カ国、1700名以上の国際貿易の実務家を対象に調査を行った(注6)。調査によると、回答者のうち、すべての利用可能なFTAを十分に活用していると答えた割合は全体のわずか23%で、世界的課題の1つとも言えるが、日本企業FTAの活用率は21%に留まり、韓国の60 %と比べ非常に低い水準となっている。同調査ではFTAを利用しない理由として、原産地規則の複雑さ、必要書類収集の難しさ、社内のノウハウ不足などが上げられている。それに輸出入に関わる貿易業務の大半が、依然としマニュアル作業で、必要以上に時間がかかる。企業は自動化の必要性を認識しているものの、必要な資金や支援の確保などの課題があることが分かった。

同調査によると、約45%の日本企業がTPPの批准に備え、活用を検討中と回答している。活用の活発化には、政府が原産地規則を含む通関手続きの円滑化・自動化のための環境整備を進めることが急務である。テクノロジーを利用すれば、標準的作業を自動化できるため、FTA利用申請に関わる諸手続きが簡単にクリアできる。また、原産地証明書取得などFTA活用にかかる諸手続きは、グローバルに展開している多国籍企業などの大企業より経営資源の限られている中小企業にとってハードルが高いため、まず輸出を行っている企業および輸出を検討している中小企業を中心とした支援策が必要であろう。