はじめに

1995年の阪神・淡路大震災以降、日本において地震活動が活発化していると広く論じられている(注1)。その後の主要な地震の中でも、2011年の東日本大震災は、群を抜いて深刻な被害をもたらした。また、近年では台風などの暴風雨や洪水も、ますます甚大な経済的被害を与えている。

こうした背景のもと、日本政府は2014年に「国土強靱化(きょうじんか)行動計画」を策定した。現在、日本政府が主な焦点としているのは、南海トラフ巨大地震(歴史的に100~150年ごとに一連の三大地震として発生)である。政府の諮問委員会の最新の推計は甚大で、最大約30万人の死者、最大292兆円の経済的被害の可能性が示されている(注2)。このような目を背けたくなるような推計に対する反応としてまず考えられるのは、被害を減らし、影響を緩和するための備えを強化することであろう。

災害種別の違い

しかし、主要な災害は、特にリスクが高いとみなされていなかった地域をも襲ってきた。例えば、2016年4月に九州の熊本が2度の大きな地震に相次いで見舞われ、2024年1月には能登地方が地震に見舞われた。いずれの地域も事前に地震リスクの高い地域とは特定されていなかった。また、最近のコロナ禍も、広く予期されていなかったと言ってよいであろう。これらの例が示しているのは、一部の災害は、予測(to predict)はおろか、予期(to anticipate)することさえ非常に困難であり、リスク評価もあまり正確ではない可能性があることを示唆している。

ここで注目したいのは、リスク評価の難易度が災害の種類や規模によって異なる可能性がある点である。例えば、地震がいつ、どこで、どれほどの強さで特定の地域を襲うかを予測するのは、非常に難しい。対照的に、洪水がどこで発生するかを予測するのは、比較的容易であろう。リスク評価の難易度の違いは、ひいては、災害種別ごとに対する準備やレジリエンスの程度に大きな影響を与える可能性がある。

RIETI「中小企業の災害に対するレジリエンス」プロジェクト

いままで、災害保険への加入率や事業継続計画(BCP)(注3)策定率など、被災前の行動を必要とする対策への関心は高い一方で、事後(ex post)の対策の有効性にはほとんど注意が払われてこなかったのが実情である。

この空白を埋めることを目的として、RIETIのプロジェクト「中小企業の災害に対するレジリエンスの実証研究」が進行中である。本プロジェクトは、BCP、災害保険(財物保険、事業休止保険)、民間・公的融資、公的補助金といった対策の有効性を、事前(ex ante)のリスク評価の難易度に関して、災害の種類ごとに起こりうる違いに特に注意を払いながら、検証している。

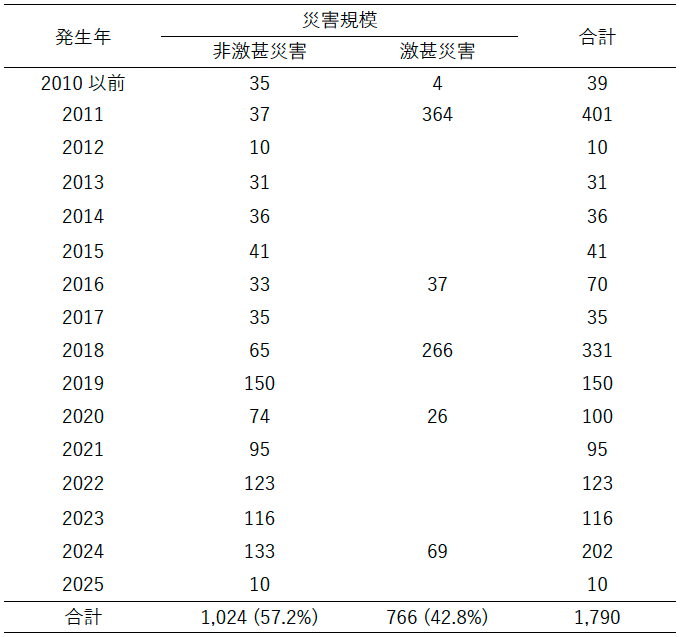

本プロジェクトは、選定された都道府県(過去15年間に少なくとも1回は激甚災害(注4)に見舞われた都道府県)の中小企業15,000社を対象にアンケート調査(2024年度「中小企業の災害への対処策に対する調査」)を実施し、3,518件の回答を得た(回答率23.5%)。表1は災害タイプの経時的な分布を、表2は深刻な災害と深刻でない災害の経時的な分布を示している。

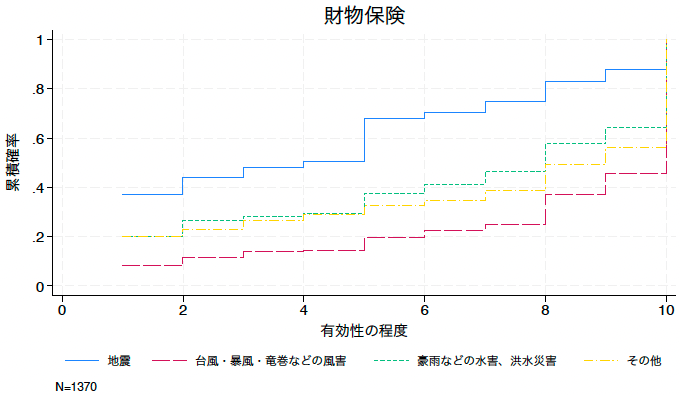

図1は、財物保険の有効性について、災害の種類ごとの主観的評価の経験的累積確率分布を示している。台風などの風害に対する保険が最も高く評価され、地震保険が最も低く評価されていることは明らかである。これは、地震や洪水への補償は標準的な保険契約ではオプションである一方、風害への補償は標準的な契約に含まれているという事実を反映している可能性が高い(注5)。また、ここには図を示していないが、保険が激甚災害以外の災害に対してより有効であるとみなされていることが示されている。

対照的に、図2は、民間・公的融資および公的緊急支援については正反対のパターンを示している。つまり、地震に対して最も有効であり、風害に対しては最も有効性が低い評価になっている。

これらの結果は、メカニズムを理解するためには「完備契約」と「不完備契約」を区別することが極めて重要であることを示している(注6)。すなわち、保険契約は、災害による損失を被る前の偶発契約(contingent contracts)であるため、保険金の支払い条件を明記している。対照的に、緊急支援を含む民間・公的融資や補助金は、事実上、不完備契約として機能しており、災害発生前に条件を明記せず、災害による損失発生時に手配される。

事業中断の抑制における対策の有効性に目を向けると、図3はBCPと地震保険がともに有効であることを示している。対照的に、洪水保険は負の効果をもたらしているように見える。これは「逆選択」(adverse selection)の存在、すなわち、洪水被害を受けやすい企業ほど洪水保険に加入しがちな可能性が高いことを示唆している。

結論

ここまでで見てきたとおり、リスク評価の難易度が災害の種別によって大きく異なり、さまざまな災害対策の有効性に関する主観的見解に影響を与えている可能性が高い。中でも、保険は風害に対して最も有効とみなされ、地震に対しては最も有効性が低いとみなされている。これはおそらく、地震リスクの評価の困難さに起因する(地震保険の)加入率の低さが原因であろうと考えられる。

資本市場や損害保険を通じて、リスクを共有するために市場メカニズムを活用しようとする試みが継続的に行われている。しかし、「完備契約」としての市場で取引される各種証券や保険契約の特性自体が深刻な欠点となっているように思われる。なぜなら、条件を事前に詳細に明記する必要があるため、事前(ex ante)の評価が困難なリスクを移転する手段としては不向きだからである。

したがって、災害に対するレジリエンスを高めるための社会的に望ましい政策に必要な側面の理解を深めるためには、災害に対するレジリエンスの文脈で契約理論の観点によるインセンティブ・メカニズムの研究をさらに進めることが重要であると思われる。