2023年10月27日、中国の前首相・李克強が死去した。2013年3月から2023年3月まで首相を務めた期間に、経済政策を巡って習近平総書記との間に齟齬があったことは度々報道されてきた。筆者らの分析によれば、両者の意見対立は2016年初頭にピークに達し、その後縮小した。そして両者の対立は企業行動にも影響を与えていた。

突然の訃報

李克強死去を巡って、海外メディアは数多くの記事を掲載した。日本国内でもさまざまな角度から論評が書かれた。現場感にあふれるのは、ライターの林毅によるもので、李克強の出身地である合肥市での市民による追悼の様子を伝えた(林, 2023)。人類学者の聶莉莉は、各地で広がった追悼活動は「市民が求めている指導者像や国家像を映し出した」と評した(聶, 2023)。

ジャーナリストの西村豪太は、早くも2013年11月の「三中全会」の時点で、政府による介入を是認するロジックが盛り込まれていたことに着目する。それ以来、李克強の存在感は低下し、残念なことに「見せ場がなかった10年間」だったと評する(西村, 2023)。少数民族問題を研究する平野聡は、李の地方での経歴と2014年の中央新疆工作会議に着目した。李克強は同会議で、何よりも経済発展と就職難の解決を通じて過激派を減らし、それにより漢族と少数民族の関係も改善し得ると説いていた(平野, 2023a; 平野, 2023b)。日中関係史を研究する城山英巳は、秀才として名高かった北京大学時代の同級生らが回顧したエピソードを紹介しつつ、習近平と李克強の間で、そもそも文革時代への認識が決定的に違ったと指摘する(城山, 2023)。これに対して、ジャーナリストの高口康太は、多くの論評で両者の政策対立が強調されすぎており、単純化されすぎていると評した(高口, 2023)。

公式の訃報を読むだけでも、李克強の政治キャリアの幅広さを知ることができる(新華社, 2023)。しかし訃報の表現にはある種のぎこちなさがある。首相を務めていた期間に着目すると、比較的独自色の強かったと思われる「大衆創業、万衆創新」政策や、「簡政放権」(行政簡素化と権限委譲)政策への言及が見当たらない。あるいは、一般的な表現に置き換えられている。後任の李強はこれらの政策固有名詞を使っていない。これは習近平が2023年3月の時点で、例えば「簡政放権」とセットで推進された「放管服」政策を批判していることと無縁ではないだろう。公式訃報は、当然ながら現政権の立場から書かれている。

「南北院の争い」

習政権の第一期と第二期において、党総書記兼国家主席たる習近平と国務院総理たる李克強の間に意見対立があったことを示唆するエピソードは数多くある。例えば、2015年5月から2016年5月にかけて、国務院のマクロ経済政策を批判する「権威人士」が、3度にわたり『人民日報』に登場した。この他にも、コロナ下での「露店経済」への対応(2020年5月)、いまだに6億人が月収1,000元以下だとする発言(2020年5月)、ゼロコロナ対策の下での経済活動への態度(2022年5月)を挙げることができる。

中でも際立っていたのは、2016年7月4日に開催された全国国有企業改革座談会における両者の立場の違いである。同会議で習近平は「国有企業は国の総合力を強化する手段である」と述べ、「国有企業を真正面から強化し、卓越させ、拡大させなければならない」と指摘した。これに対して、李克強は「国有企業改革を粘り強く推進」し、「市場の法則に従って、スリム化・効率化させ、過剰・後進的な生産能力を排除する」と、対極的な方向性を示した。この問題は2000年代末から中国で論争となった「国進民退」の論点、そしてまた以前からの新自由主義者(市場経済派)と新左派(政府・国有派)の対立軸とも深く関わる(関, 2005; 関, 2007)。

習近平と李克強の対立はメディアでは「南北院の争い(南北院之争)」とも呼ばれてきた。中国政治の中枢である北京・中南海の中で、政府・国務院が北側に位置し、党中央機関が南側に位置することに起因した呼称である(中沢, 2023)。

機械学「習」アプローチ

しかしこれまで「南北院の争い」とその帰結は実証分析されてこなかった。筆者らのワーキングペーパーは、この課題に取り組んだ(Ito, Lim, and Zhang, 2023)。

データとして用いたのは習近平5,184件(11年間)、李克強3,537件(10年間)、李強95件(半年間)のテキストである。テキストをデータとして扱う手法は、共産圏研究・中国研究においては古典的な手法である。しかし近年、Text-as-dataアプローチとして、より大規模なデータと機械学習を用いた研究が社会科学の諸分野で広がっている(Grimmer and Stewart, 2013; Gentzkow, Kelly, and Taddy, 2019)。

筆者らの取り組みは、機械学習(Machine learning)を用いて「習近平」らを分析する、機械学「習」アプローチの1つと言える(邵, 2019)。なお、筆者らは今回の分析以外にも教師なし学習を用いて習近平政権の政策アジェンダを計測している(Lim, Ito, and Zhang, 2023)。

今回、筆者らは「南北院の争い」を分析するに当たり、半教師付き機械学習の一種であるLatent Semantic Scaling法を用いて、テキストから「国家―市場指向(State-Market Orientation)」指数を計測した。同手法は少数の種語を用いて、これらの種語との各語彙(トークン)の間の意味的距離に基づいて各語彙を重み付ける方法である(Watanabe, 2021)。本ワーキングペーパーでは、前述の会議と関連報道を基に、国家寄りのキーワード(国有、全民所有、引導、領導、做大、做強)と市場寄りのキーワード(民営、私営、市場機制、簡政放権、創業、増効)を設定した。ある意味では、中国の2010年代の経済政策の文脈において、「習近平らしさ(Xi Jinping-ness)」と「李克強らしさ(Li Keqiang-ness)」を計測しているものとも言える。

中南海での分岐と収斂

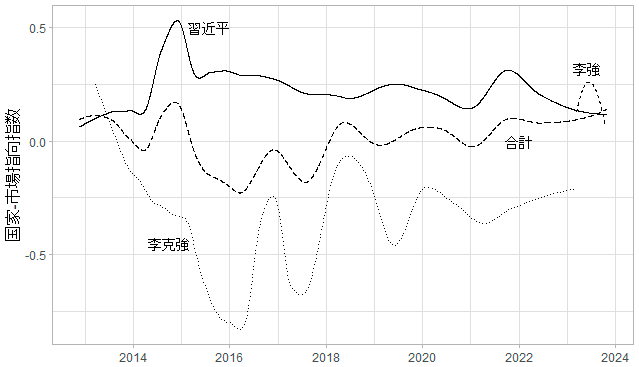

計測結果は図1の通りである。横軸が時間、縦軸が「国家―市場指向」指数である。プラスの値になるほど国家指向を、マイナスの値になるほど市場指向を意味する。

分析から以下のことが明らかになった。

第一に、習近平と李克強の政策指向のギャップは、政権発足当初にはそれほどでもなかったが、2014年以降に急激に広がっていったことである。確かに2013年11月の「三中全会」辺りが、1つの分岐点だった可能性がある。そしておおむね2015年の後半から2016年前半に最も大きなギャップが生まれ、政権第二期(2017年11月以降)にはそのギャップは狭まった。そして2023年3月に就任した後任の李強首相は、少なくとも「国家―市場指向」の尺度において、習近平と同等の水準である。

第二に、李克強のトーンの推移を見ると、とりわけ2015年から2019年頃まで、大きな波を打っており、ある種のキャンペーン式の政策動員を図っていた可能性がある。追加的な分析として、2015年から2022年の「大衆創業、万衆創新」週に、両者のトーンがどのように変化するかを、週レベルのトーンを用いた回帰分析で検討した。その結果、李克強は「大衆創業、万衆創新」週には0.45程度、市場寄りのトーンとなっていることが示された。これは種語の設定からも、ある意味当然の結論でもある。しかし重要な事実は、「大衆創業、万衆創新」週に、習近平のトーンは統計的に有意な形で変動しないことである。習近平は李克強の肝いりの「大衆創業、万衆創新」政策を「無視」していた。

第三に、習近平と李克強の政策指向の差を、ある種の政治的不確実性(political uncertainty)の指数と解釈し、四半期レベルのギャップを用いて、企業の投資行動への影響を推計した。この分析では、中国の上場製造業企業2,000社余りのデータを用いて推計をした。その結果、国有企業は、習と李のギャップが拡大すると、1四半期後の投資行動を控えるようになることが示された。中国企業の分析では、特に国有企業は政治な目標の達成を求められていることから、政治的不確実性により敏感に反応することが報告されている(An et al, 2016)。われわれの推計は、異なるアプローチで政治的不確実性を計測しているものの、その分析結果は先行研究と整合的である。

残された課題

検討すべき論点は残っている。

政権第三期に入り、李強首相となることで国家―市場指向の面では党総書記と首相との間の乖離は解消されたように見える。これは一種の政治的不確実性が解消されたと考えられる。その一方で、中国は市場寄りの政策指向を体現する首相を失った。それでは、中南海で政策路線を巡る綱引きや論争が起きにくくなったことは、政策形成にいかなる影響を与えるのだろうか。

また、亡き李克強を「改革派」として懐古することは、純朴すぎる見方で、中国の政治経済の複雑さを単純化しすぎているかもしれない。派閥政治であったり、利益集団であったり、中国政治全般の制度化であったり、検討すべき構造的論点は多いからだ(Shih, Adolph, and Liu, 2012; Francois, Trebbi, and Xiao, 2023)。加えて言うまでもなく国家・党vs市場という政策軸以外にも、検討すべき政策対立軸は考えられる。

本分析は習近平政権の第一期と第二期における経済政策を巡る対立、いわゆる「南北院の争い」の一断面を実証的に検討し、その帰結を考える1つの試みである。しかしながら「在りし日の李克強」の経済政策上の意義を考えること、そして「彼亡き後の中南海」の政策形成過程を考えること、この両面で検討すべき課題は数多く残されている。