近年、通信技術などの標準規格を使用する上で必須となる「標準必須特許」(SEP:Standard Essential Patent、以下「SEP」という。)のライセンスをめぐって、世界各国で紛争が生じている。IoT化が進展する中、今後、日本のさまざまな産業がSEPのライセンスに関わることが見込まれる。しかしながら、どのような業種の日本企業が、どういった立場でSEPのライセンスに関与し、また、当該ライセンスに関してどのような懸念を持っているのか、といった点に関する詳細な情報は、必ずしも明らかではない。

経済産業省競争環境整備室では、こうした点を把握するため、同室の委託事業の中で日本企業を対象とするアンケート調査を実施した(注1)。本稿では、本アンケート調査の結果を示し、その解説を行う。

1.アンケート調査の概要

調査対象は、製造業を中心とした日本企業6,824社であり、最終的な回答数は990社(回答率:14.5%)となっている。アンケート調査票の発送・回収は、令和3年10月~令和4年3月にかけて行われた。

本稿では、アンケート調査の結果を分析するため、企業の規模について、資本金に基づき、「大企業」と「中小・中堅企業」を以下の通り定義した。

- 大企業 :資本金3億円超

- 中小・中堅企業:資本金3億円以下

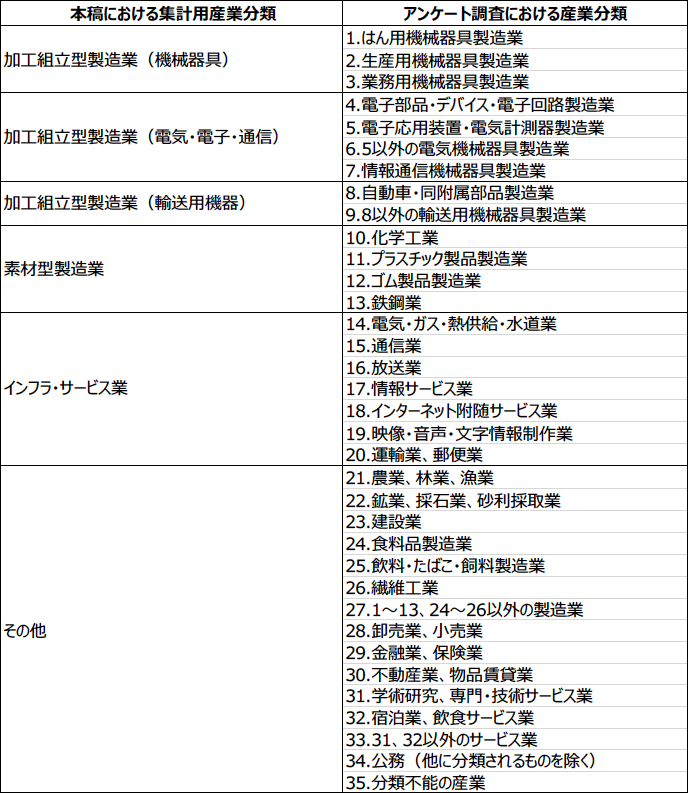

また、企業の業種については、アンケート調査では日本標準産業分類を参考とした詳細な産業分類を用いたが、本稿では、回答の傾向を把握しやすくする観点から、表1で示す6つの「集計用産業分類」へと産業分類を集約した。その際、SEPのライセンスと特に関係が深いと考えられる加工組立型製造業については、「機械器具」、「電気・電子・通信」、「輸送用機器」の3つへと業種を細分化した。

規模別・業種別の回答数は、図1の通りである。

2. 回答結果の概要

以下では、アンケート調査で質問した全17問(注2)のうち、主要な質問事項への回答結果を企業の規模別および業種別に示し、その解説を行う。なお、図の数値は、四捨五入して示しているため、合計とは一致しないことがある。

(1)標準規格への関わり方

① 製品・サービスへの標準規格の使用有無と今後の見通し

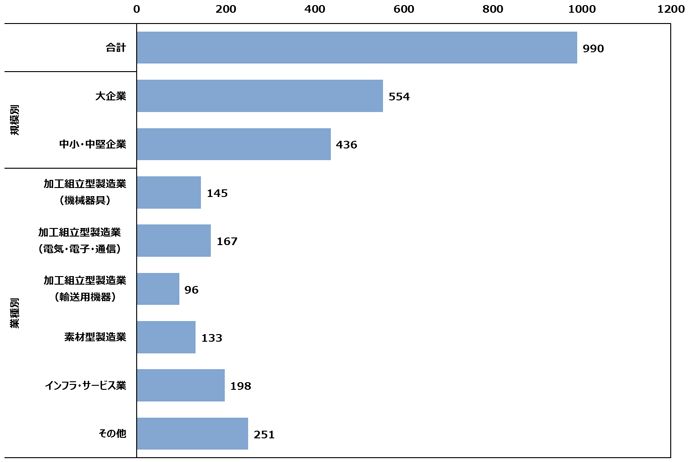

自社の製品・サービスに標準規格を使用しているかについての質問(回答企業:全企業、回答数:990)と、標準規格を使用していない場合や分からない場合の今後の見通しに関する質問(回答企業:前述の質問で「使用していない」「分からない」と回答した企業、回答数:435)への回答結果をまとめて示す(注3)。全体では「使用している」(56%)が半数を超えている。その一方で、その他の企業、すなわち標準規格を使用していない企業または使用しているか分からない企業では「関心がある、または使用したいという希望あり」(2%)の割合が低く、残りの企業は「今のところは考えていない」(24%)、「分からない」(18%)と回答している。

企業の規模別にみると、「使用している」の割合は、「大企業」(62%)では全体の傾向よりも高く、「中小・中堅企業」(49%)では低くなっている。

企業の業種別にみると、「使用している」の割合は、「加工組立型製造業(電気・電子・通信)」(81%)が最も高く、次いで「加工組立型製造業(輸送用機器)」(64%)、「加工組立型製造業(機械器具)」(63%)が高くなっており、加工組立型製造業が最も積極的に標準規格を使用していることが確認できる。一方で、「インフラ・サービス業」では「使用している」(30%)の割合が最も低く、「今のところは考えていない」(43%)の割合も最大となっている。

② 標準規格を使用した製品・サービスを提供している、または今後提供する可能性のある分野

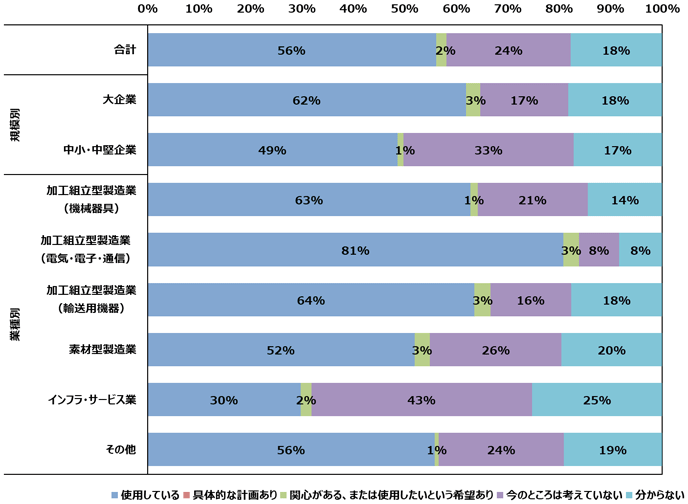

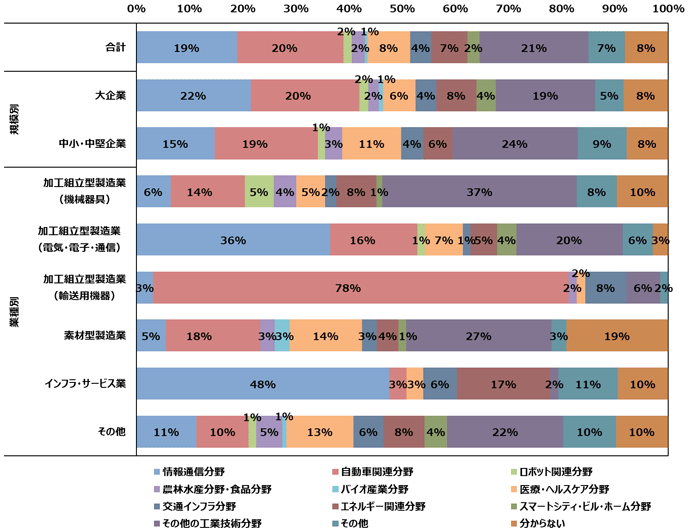

標準規格を使用した製品・サービスを最も多く提供している分野、または今後提供する可能性が最も高い分野(回答企業:①で「使用している」「関心がある、または使用したいという希望あり」と回答した企業、回答数:575)について、全体では「その他の工業技術分野」(21%)の割合が最も高く、次いで「自動車関連分野」(20%)、「情報通信分野」(19%)の割合が高くなっている。

企業の規模別にみても、「大企業」、「中小・中堅企業」ともに、「その他の工業技術分野」(19%、24%)、「自動車関連分野」(20%、19%)、「情報通信分野」(22%、15%)が上位3分野となっている。

企業の業種別にみると、「加工組立型製造業(輸送用機器)」の「自動車関連分野」(78%)、「インフラ・サービス業」の「情報通信分野」(48%)、「加工組立型製造業(機械器具)」の「その他の工業技術分野」(37%)、「加工組立型製造業(電気・電子・通信)」の「情報通信分野」(36%)などにおいて、全体の傾向よりも割合が高くなっている。

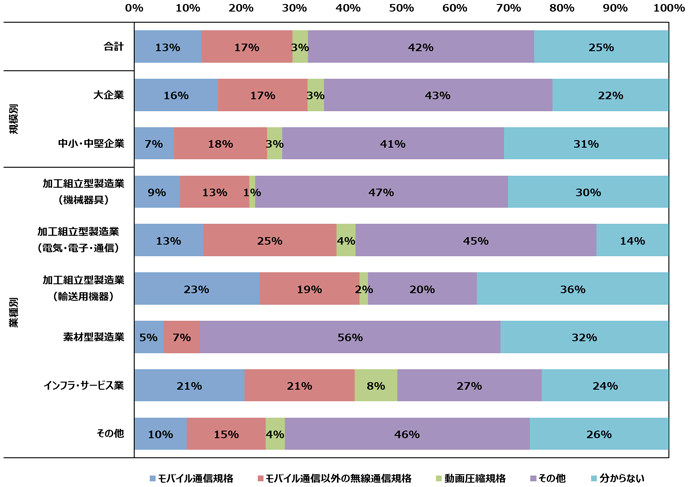

③ 製品・サービスに使用している、または今後使用する可能性のある標準規格

自社の製品・サービスに最も多く使用している標準規格、または今後使用する可能性が最も高い標準規格(回答企業:①で「使用している」「関心がある、または使用したいという希望あり」と回答した企業、回答数:575)について、全体では「その他」(42%)の割合が最も高く、次いで「モバイル通信以外の無線通信規格(注4)」(17%)、「モバイル通信規格(注5)」(13%)の割合が高くなっており(「分からない」(25%)を除く)、「動画圧縮規格(注6)」(3%)の割合は低かった。

企業の規模別にみても、「大企業」、「中小・中堅企業」ともに、「その他」(43%、41%)、「モバイル通信以外の無線通信規格」(17%、18%)、「モバイル通信規格」(16%、7%)がこの順で上位3分野となっている(「分からない」(22%、31%)を除く)。

企業の業種別にみると、「加工型組立製造業(輸送用機器)」を除く全業種で「その他」が最大となっている。「その他」以外では、「加工組立型製造業(電気・電子・通信)」の「モバイル通信以外の無線通信規格」(25%)、「加工型組立製造業(輸送用機器)」の「モバイル通信規格」(23%)と「モバイル通信以外の無線通信規格」(19%)、「インフラ・サービス業」の「モバイル通信規格」(21%)、「モバイル通信以外の無線通信規格」(21%)および「動画圧縮規格」(8%)などにおいて、全体の傾向よりも割合が高くなっている。

(2)SEPのライセンスへの関わり方

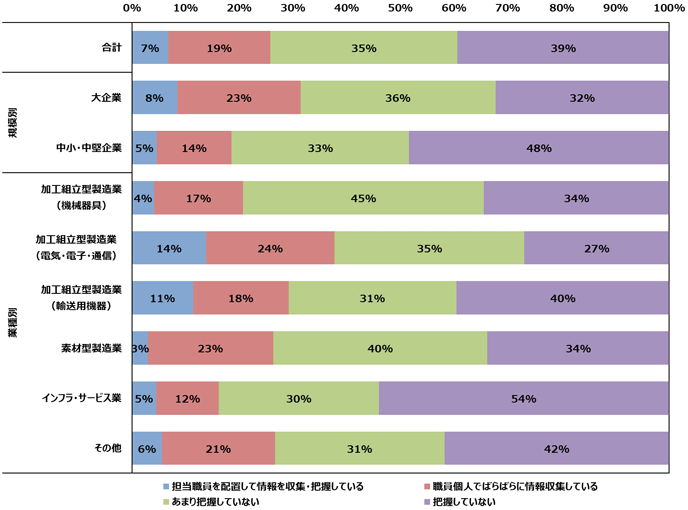

④ SEPのライセンス紛争に関する動向の把握状況

SEPの権利者と実施者の間で生じている紛争(以下「SEPのライセンス紛争」という。)に関する動向の把握状況(回答企業:全企業、回答数:990)について、全体では「担当職員を配置して情報を収集・把握している」(7%)と「職員個人でばらばらに情報収集している」(19%)を合わせた割合(以下「情報を収集している割合」という。)は約2割半であった。

企業の規模別にみると、「大企業」よりも「中小・中堅企業」の方が、情報を収集している割合が低かった。

企業の業種別にみると、「加工組立型製造業(電気・電子・通信)」と「加工型組立製造業(輸送用機器)」において、情報を収集している割合がそれぞれ約4割、約3割と高く、また、これらの業種では「担当職員を配置して情報を収集・把握している」(14%、11%)の割合も、全体の傾向よりも高くなっており、他の業種よりも情報収集に積極的であることがうかがえる。

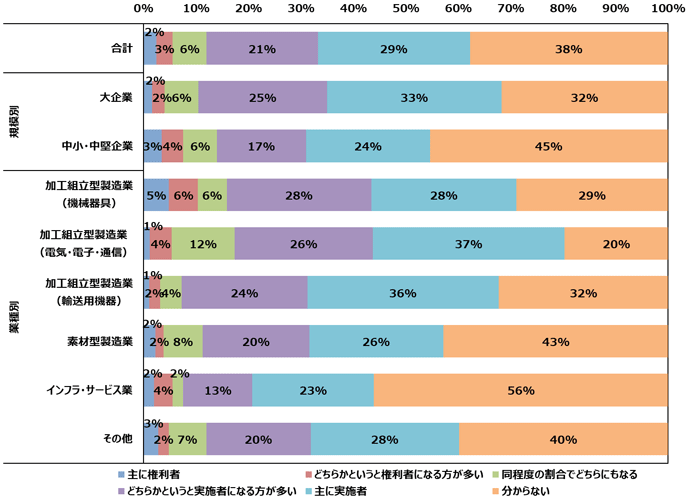

⑤ SEPのライセンス紛争の当事者となる場合の立場

自社がSEPのライセンス紛争の当事者となる場合に、権利者と実施者のどちらの立場になると考えているか(回答企業:全企業、回答数:990)について、全体では「主に実施者」(29%)と「どちらかというと実施者になる方が多い」(21%)を合わせた割合(以下「実施者寄りの割合」という。)が約5割を占める一方、「主に権利者」(2%)と「どちらかというと権利者になる方が多い」(3%)を合わせた割合(以下「権利者寄りの割合」という。)は1割未満であった。

企業の規模別にみると、実施者寄りの割合が権利者寄りの割合を大きく上回っている点は全体の傾向と同じであったが、「大企業」よりも「中小・中堅企業」の方が、実施者寄りの割合が低く、権利者寄りの割合が高かった。

企業の業種別にみると、実施者寄りの割合は、「加工組立型製造業(電気・電子・通信)」と「加工型組立製造業(輸送用機器)」において約6割と高く、「加工型組立製造業(機械器具)」においても5割を超えており、加工型組立製造業の3業種では、いずれも全体の傾向よりも高くなっている。権利者寄りの割合は、「加工型組立製造業(機械器具)」において1割を超え、最大となる一方で、「加工型組立製造業(輸送用機器)」においては最も低かった。また、「加工組立型製造業(電気・電子・通信)」は、「分からない」(20%)の割合が最も低く、SEPのライセンス紛争に当事者として関わる際の立場を他の業種よりも意識していることがうかがえる。

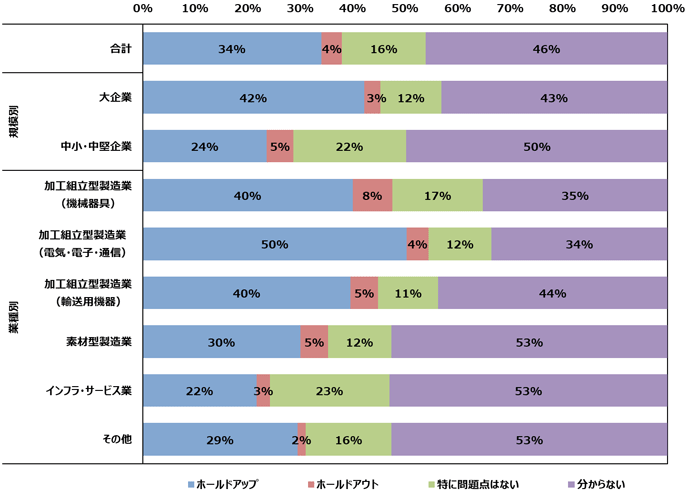

⑥ SEPのライセンス紛争に対する懸念点・問題点

SEPのライセンス紛争のどのような面に懸念を感じているか、またはどこに問題点があると考えているか(回答企業:全企業、回答数:990)について、全体では「ホールドアップ(注7)」(34%)が、「ホールドアウト(注8)」(4%)を大きく上回った。その一方で、半数近くは「分からない」(46%)と回答している。

企業の規模別にみると、「ホールドアウト」の割合は、「大企業」(3%)、「中小・中堅企業」(5%)ともに全体の傾向と大きく変わらないのに対して、「ホールドアップ」の割合は、「大企業」(42%)では全体の傾向よりも約1割高く、「中小・中堅企業」(24%)では約1割低くなっている。また、「中小・中堅企業」では、「分からない」(50%)、「特に問題点はない」(22%)が全体の傾向よりも高くなっており、「中小・中堅企業」よりも「大企業」の方が、SEPのライセンス紛争を懸念していることがうかがえる。

企業の業種別にみると、「ホールドアップ」の割合は、「加工組立型製造業(電気・電子・通信)」(50%)が最も高く、次いで「加工組立型製造業(機械器具)」(40%)、「加工組立型製造業(輸送用機器)」(40%)が高くなっている。一方で、「ホールドアウト」の割合は、全業種において1割未満と低くなっている。また、上記の3業種は、「ホールドアップ」と「ホールドアウト」を合わせた割合も他の業種より高くなっており、加工組立型製造業はその他の業種よりも、SEPのライセンス紛争を懸念していることがうかがえる。

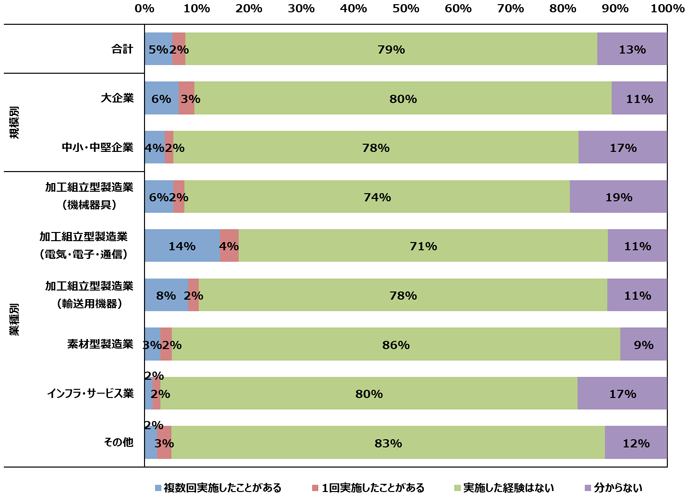

⑦ SEPのライセンス交渉の経験

SEPのライセンス交渉を実施したことがあるか(回答企業:全企業、回答数:990)について、全体では「実施した経験はない」(79%)が約8割を占め、「1回実施したことがある(注9)」(2%)と「複数回実施したことがある(注10)」(5%)を合わせた割合(以下「実施したことがある割合」という。)は1割未満である。

企業の規模別にみても、「大企業」、「中小・中堅企業」ともに、「実施した経験はない」(80%、78%)の割合が高く、実施したことがある割合は1割未満である。

企業の業種別にみると、実施したことがある割合は、「加工組立型製造業(電気・電子・通信)」が最も高く約2割となっており、次いで「加工組立型製造業(輸送用機器)」、「加工組立型製造業(機械器具)」が高くなっている。また、「加工組立型製造業(電気・電子・通信)」では、「複数回実施したことがある」(14%)の割合も最も高く、その他の業種よりも、SEPのライセンス交渉を多く経験していることがうかがえる。

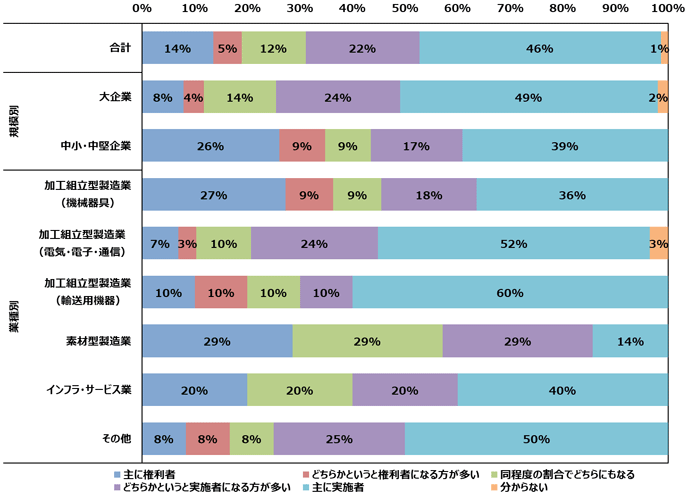

⑧ 過去のSEPのライセンス交渉における立場

自社が過去に実施したSEPのライセンス交渉における立場(回答企業:⑦で「複数回実施したことがある」「1回実施したことがある」と回答した企業、回答数:74)について、全体では、実施者寄りの割合が約7割である一方、権利者寄りの割合は約2割であり、上述の「⑤ SEPのライセンス紛争の当事者となる場合の立場」の結果(実施者寄りの割合:約5割、権利者寄りの割合:1割未満)と同様に、実施者寄りの割合の方が高くなっている。

企業の規模別にみると、実施者寄りの割合が権利者寄りの割合を上回る点は全体の傾向と同じであったが、「大企業」よりも「中小・中堅企業」の方が、実施者寄りの割合が低く、権利者寄りの割合が高かった。

企業の業種別にみると、実施者寄りの割合は、「加工組立型製造業(電気・電子・通信)」、「その他」、「加工型組立製造業(輸送用機器)」において7割以上と、全体の傾向よりも高くなっている。また、権利者寄りの割合は、「加工型組立製造業(機械器具)」において3割半を超えて最大となる一方で、「加工型組立製造業(電気・電子・通信)」においては約1割と、最も低かった。

3. まとめ

以上を基に、アンケート調査から得られた主な結果(ただし、回答企業全体の傾向に関するもの)をまとめると、以下の通りである。

- 標準規格を使用した製品・サービスを提供している企業は、全体の約5割半に上る。

- SEPのライセンス紛争に関する情報を収集している企業の割合は、全体の約2割半である。また、過去にSEPのライセンス交渉を経験したことのある企業は、全体の1割未満である。

- 過去に実施したSEPのライセンス交渉における立場(実施者寄り:約7割、権利者寄り:約2割)と、SEPのライセンス紛争の当事者となる場合の立場(実施者寄り:約5割、権利者寄り:1割未満)では、いずれも、実施者寄りの割合が権利者寄りの割合を大きく上回る。

- SEPのライセンス紛争に関して、ホールドアップを懸念する企業の割合(約3割半)は、ホールドアウトを懸念する企業の割合(1割未満)を大きく上回る。その一方で、半数近くの企業は、どういった懸念点・問題点があるか分からないとしている。

本稿が、SEPに関するわが国企業の実態について、理解を深める一助となれば幸いである。