| 解説者 | 野村 浩二 (ファカルティフェロー) |

|---|---|

| 発行日/NO. | Research Digest No.0101 |

| ダウンロード/関連リンク |

日本と米国との間に生産性格差は存在するのか。野村浩二RIETIファカルティフェロー(FF)はハーバード大学のデール・ジョルゲンソン教授、米商務省経済分析局(BEA)のジョン・サミュエルズ氏とともに、日米36業種について戦後約60年間の生産性格差率を分析した。1955年において米国の50%程度に過ぎなった日本の生産性水準は、高度経済成長期を経て急速にキャッチアップし90年代初めには拮抗するものの、現在では80年前半の水準にまで押し戻されてしまった。自動車製造業や医療業では日本の生産性が相対的に高いが、卸・小売業、農業、電力・ガス業などで日本が米国に引き離された状態が続く。環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)の交渉妥結が近づく中、日本はこの機会を利用して生産性の劣る産業にこそ成長のポテンシャルを見出すべきである、と野村FFは主張する。

――日米の競争力の差はそれぞれが生産する商品の価格差に表れるというのは理解できます。安く作れる方が競争力は高いということですが、36業種の価格差についてどのように計算したのですか。

ある財において、日米両国で同じ価格水準となるようなドルと円の交換レートは「購買力平価(PPP)」と呼ばれています。PPPというとGDPの国際比較が有名ですが、個々の財で測定されるものです。世界銀行やOECDなどによる「国際比較プログラム(ICP)」では、最終需要全体をカバーして調査されています。

われわれの目的は産業の生産性比較ですので、測定の対象は消費段階ではなく、生産段階における価格差になります。しかし、工場で出荷される段階での価格を直接観察できるのは、一部の財に限られます。よって多くの財では、購入者の価格差から生産者の価格差へと対応付けるモデルを設定して、間接的に推計していくアプローチを取ります。購入段階の価格調査では、流通マージンや輸送費が上乗せされていますし、国産品のみではなく輸入品も含まれているでしょう。また最終需要での調査では、そもそも対象外となる財もあります。こうした相違の詳細を日米両国で数量的に描写できるように計測していきます。

卸売や小売のマージン率は両国で推計されていますが、測定精度には問題もあります。財別に比較しますと、細部ではいろいろと問題が見えます。例えば、日本の2005年基本表では生鮮食品、フルーツや肉類の小売マージン率が10%ほどです。どうも小さいのではと考えまして、経済産業省の商業統計の個票を用いて財別マージン率を再推計しますと、30%ほどに修正されました。今年6月に公表された2011年基本表では、こうしたマージン率も一部修正されています。

また半導体などの中間財は、そもそも最終財を調査するICPの対象にもなりません。多くの国ではこうしたデータ上の制約がありますので、生産性格差は一国集計レベルでしか推計されない面があります。しかし日本では、経済産業省が90年代から「産業向け財・サービスの内外価格調査」というデータを蓄積してきています。この中間財における価格調査は、われわれの測定のコアとなる重要なデータです。

同じ産業でも、日米両国では財別輸入比率も輸入相手国も異なりますし、それぞれの輸入価格があります。価格モデルを体系的に描写するため、経済産業省の2005年日米国際産業連関表をもとに、RIETIプロジェクトでは同僚の宮川幸三准教授らと、2年ほどかけて概念補正をした拡張日米表(174分類)を構築しました。この拡張表をベンチマークとして、最終財や中間財におけるPPP調査結果から、マージンや輸入財の影響を取り除いていきます。少々複雑なのですが、外生国からの輸入や、日米間における相互の交易を考慮して財別生産価格が解かれ、プロダクトミックスを反映して日米の産業別生産価格が測定できます。これが国内生産(アウトプット)における価格水準指数として、産業の価格競争力の指標となります。

――各産業に投入(インプット)される財の価格も算出されています。さらに生産と投入の価格も指数化(インデックス化)していますが、これはどのような意味があるのですか。

生産性格差のためには、アウトプットの価格差に加えて、インプットの価格差の測定が必要となります。生産における投入要素のグループを、それぞれの頭文字をとってKLEMSと呼んでいます。Kは資本(capital)、Lは労働(labor)、Eはエネルギー(energy)、Mは中間財(material)、Sはサービス(service)です。日米の産業別に、KLEMSそれぞれの価格差を測定しています。財と同様に、労働や資本といった生産要素でも、同じ品質のサービスを投入するときのPPPを測定するのです。世界でもこうした測定はレアなのですが、日米両国の詳細なデータベースと方法論的整合性があってはじめて可能になるものです。

価格水準指数(Price Level Index: PLI)というのは、各PPPを為替レートで割った数字です。為替レートを基準として、価格競争力の優劣が分かるようにしています。例えば、55年の時点で日本の集計生産量(実質GDP)のPPPは210.2円でした。このときの為替レートは1ドル=360円。よってGDPのPLIは0.58となり、日本の価格競争力は米国を40%ほど上回っていたといえます。言い換えれば円は過小評価されており、輸出しやすい環境にあったということです。

――日米の価格水準はどのように推移してきましたか。

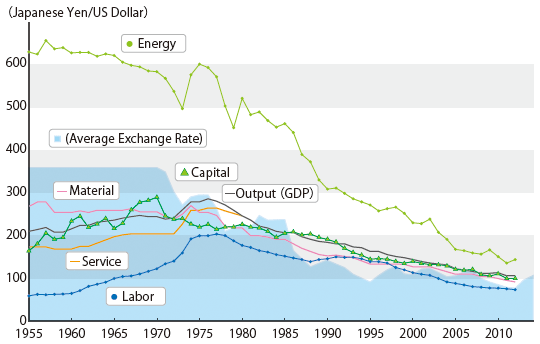

日本経済の直面してきた環境変化を価格面から鳥瞰するのに、図1が分かりやすいでしょう。対ドルの円レートを背景にして、生産価格およびKLEMS投入価格のPPPを描いています。青い影が付いた部分が為替レートです。

この為替の影よりも黒い実線で表した生産価格が下に位置するときは、集計レベルでは価格競争力が優位にあり、円が過小評価であることを意味します。逆に上にあるときは、日本の生産価格が米国よりも高く(PLIは1を上回り)、円は過大評価されています。プラザ合意後は日本の不利な状況が続いており、95年には円は75%も過大に評価されています。その後修正が進みますが、リーマンショック後の円高により、再び大きく価格競争力を減じていたことが分かります。

投入価格の方は、例えば、労働価格(青いドットの線)を見ると、50~60年代は日本が大幅に安い状況です。1ドル=360円の時代に同品質の労働価格は50円。米国の7分の1ということです。企業が低賃金を源泉とする価格競争力を保持していた時代です。資本の価格(緑の△の線)では、50~60年代は労働コストに比べてかなり高かったのが、成長に伴い収益率も低下して、次第に同等のレベルで推移しています。

日本の長期停滞の始まる90年代初めからは、円高によりすべての投入要素の価格が割高であり、長期停滞の大きな要因となっています。また、リーマンショック後には、90年代後半より下がり続けた賃金ですら割高となってしまう水準まで円高が再び進行しますが、アベノミクスにより修正されたことがわかります。

――個別の産業の価格競争力についてはどのような結果が得られましたか。

36業種に集約していますが、05年の産業別付加価値(純生産)のPLIでみると、農業は日本が米国に比べて3.9倍高い状態にあります。不動産業は2倍、航空サービスは2.5倍でした。一方、自動車製造業は日本の方が50%、医療は60%も米国より安くなっています。一国全体の価格競争力に対する産業別寄与度でみると、日本は米国より13%ほど一国集計レベルでは劣位にありますが、そのうち半分近く(6%ポイント)は卸・小売業の要因によるものです。

図1でみられるように、エネルギー価格はいつの時代でも、日本は米国に比べて2倍以上高い価格に直面しています。

こうした高い二次エネルギー価格は、必ずしも天然ガスや石炭など燃料費に基づくものではありません。電力・ガス業の付加価値のPLIは米国に比べて3.8倍です。日本では数%の発電効率向上のため、20~30%も高い資本コストを負担しているのではないかと考えられます。高スペックはエネルギー生産性という一面には寄与しますが、後にみますように必ずしもトータルな生産性の改善にはつながらないのです。

――生産価格、投入価格と、研究の本題である生産性ギャップはどのような関係にあるのですか。

もし投入価格が同じで生産価格が安いのであれば、生産性が優れていることを意味します。また、もし高い投入価格に直面しながらも同等な生産価格を実現できれば、生産性は優位にあるということです。KLEMSすべてを集計した全投入価格差から、生産価格の価格差を除いたものが、全要素生産性(TFP)における格差です。

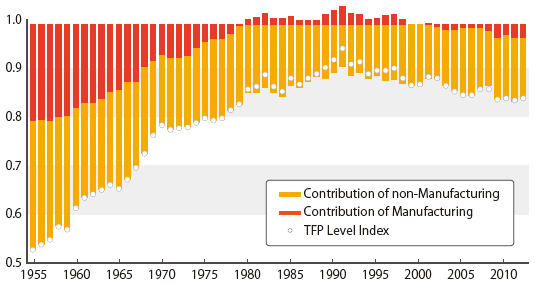

図2は日米の生産性ギャップを製造業と非製造業に分けて時系列変化をグラフ化したもので、1よりも数字が小さいのは日本が米国よりも生産性が低いことを表します。55年の日本は米国に比べて生産性が50%低く、そのうち4割ほどが製造業の寄与分でした。製造業では次第に米国にキャッチアップして80年代にほぼ差がなくなりました。90年代に入り円高が過剰に進み、すべての投入要素が割高となり価格競争力を失う中で、生産性もまた低下しています。一方、リーマンショック後には米ゼネラル・モーターズ(GM)に代表される米国の製造業が回復を遂げています。日米ギャップとしては、現在では日本の生産性が再び劣位へと転じています。

――産業別の生産性を見ると、日米間にかなり顕著な差があるようですが。

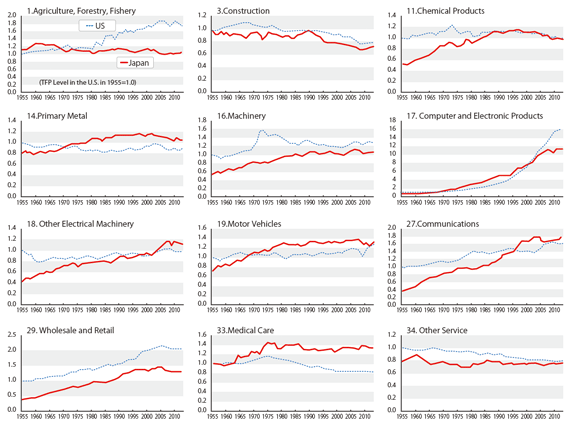

図3はいくつかの産業について日米の生産性ギャップの推移を表したグラフです。

農業では、80年代から米国の生産性向上が顕著に現れています。それに対し、日本は半世紀にわたってほぼフラットです。生産単位の規模の違いはありますが、生産性の成長率としての両国の相違は、農協など制度的な非効率性の反映ではないかと考えられます。

[ 図を拡大 ]

化学業は50~70年代には米国の生産性が大きく上回っていましたが、日本が急速に追いつき、その後は両国ともよく類似して緩やかに低下しています。生産性における優位性がなければ、価格競争力としては電力など投入価格で安価な米国に分があります。鉄鋼などの一次金属でも米国を日本が追い抜きましたが、最近では生産性が落ちてきています。劣位へと転じた生産性のもとでは、電力価格上昇はより直接的に影響することが危惧されます。

自動車製造業は70年代に日本が米国にキャッチアップし長く優位でしたが、直近では差がなくなっています。米国の自動車メーカーが最近の円安についてあまり大きな批判の声を上げないのは、生産性向上が背景にあるのではないでしょうか。通信は90年代の規制緩和、自由化推進で日本の生産性が急進し米国を上回りましたが、再び日本の生産性は停滞しています。卸・小売業は90年代の情報技術(IT)の影響が大きく、米国の生産性向上が日本を突き放しています。

医療業では日本は横ばいなのに、米国では70年代半ばより安定した生産性劣化がみられます。ここでは、高スペックで生産性が劣位にある日本の電力業とは逆のことが起きていると考えられます。米国は技術的には優れた医療サービスを提供していますが、高コスト体質となりTFPとしては長期にわたって大きく低下しています。対して、日本はほどよいサービスをほどよい価格で提供することに成功してきたと評価できるのではないでしょうか。医療サービスの品質に関する測定の問題はありますが、こうした傾向に影響を与えるものではないと思います。

――今回の研究と過去の研究との違いは何ですか。

日米の生産性ギャップの研究は80年代に始まりました。ジョルゲンソン教授と慶應大の黒田昌裕教授、後に世界銀行副総裁を務めた西水美恵子氏の共同研究が原型で、その後改善が続いています。当時のPLIの測定では、貿易統計から得られる金額と数量から一単位当たりの価格を算定するなどしていましたが、不安定ですし包括的に分析するには限界がありました。ハイブリッドなアプローチによって、財ごとに細かく価格差を計算しないと詳しいことは分からなかったのです。

07年に私とジョルゲンソン教授が共同で日米の生産性ギャップを分析したことがあります。当時は90年におけるPLIの基準値を推計していました。これを今回は2005年の基準値に更新しています。90年に比べてグローバル化が深化しており、日米の関係をみる際に中国やドイツなどからの輸入価格の影響も考慮しながらPPP体系が構築されています。

また、今回は研究開発(R&D)を資本投入に組み込んで生産性ギャップを計算したのも特徴です。各産業はR&Dという資本サービスを投入して生産活動をしていますが、これまでは中間財扱いでした。国民経済計算に関する新たな国際基準である「2008SNA」で取り入れられた概念です。日本が新基準に切り替えるのは2016年末ですが、最新のデータを織り込んで推計しています。この結果、図2などはグラフ全体が少し上方へとシフトし、日本の製造業が米国に追いついた時期も前倒しされています。米国の方がより多くのR&D資本を投入していたので、日本の方が少ない投入で効率的に生産をしていたということです。

――今回の研究の政策面での意味は何でしょうか。

こうした産業別の生産性格差は、貿易上の競争のみならず、日本の中長期的な経済成長に影響します。国際競争から保護されてきた農林水産業、電力業そして卸・小売業などの生産性劣位は顕著なものとなっています。また一国経済における比重を加味すれば、卸・小売業などサービス業の寄与度は大きく、経済効率を改善するために注視すべき重要な部門です。こうした体系的な測定によって、一国経済の非効率性や価格競争力の源泉を抽出し、またさらに産業別に財別にその要因を探っていくことが可能となります。経済成長への戦略を定めるための地図とレントゲン写真のような役割を果たすと考えています。

投入価格でみれば、日本の最も安価な要素は現在でも労働です。長期の経済停滞は賃金低下を生じさせましたが、30%以上も安い労働サービスは価格競争力における日本の最大の強みとなっています。質の高い労働を活用して海外メーカーが日本で生産を始めるなど、日本の製造業に新たな競争機会を与えることが期待されます。生産効率において改善の余地のある産業では、TPPという機会を生かして、改革を進めていくことが大切なのではないでしょうか。

解説者紹介

2003年慶應義塾大学産業研究所准教授、2009年日本政策投資銀行設備投資研究所客員主任研究員、2012年内閣府経済社会総合研究所客員主任研究員等を経て、現在RIETIファカルティフェロー。主な著作物:『資本の測定―日本経済の資本深化と生産性』慶應義塾大学出版会, 2004、「地球温暖化対策の経済評価」, 茅陽一監修『CO2削減はどこまで可能か-温暖化ガス-25%の検証』, エネルギーフォーラム, 2009、"The Industry Origins of Japanese Economic Growth," Journal of the Japanese and International Economies , Vol. 19, No. 4, 482-542, 2005 (coauthored with Dale Jorgenson)