軟調に推移する原油価格

米WTI原油先物価格(WTI原油価格)は、世界経済減速の懸念などから軟調に推移している。貿易紛争を続けている米国や中国で自動車販売が不調なことから輸送燃料を中心に原油需要が鈍り、世界の原油市場は供給過剰になるとの見方が強まっているからだ。

供給サイドについて見てみると、2019年7月より常設することに合意したOPECと非加盟主要産油国で構成する「OPECプラス」は、2020年3月まで日量170万バレルの減産を実施することで合意している。世界第2位の原油生産国ロシアと第3位の原油生産国サウジアラビアの協調体制が盤石であることから履行状況は良好であるが、OPECプラスの減産分を上回るペースで増産してきたのが2018年に45年ぶりに世界第1位の原油生産国に返り咲いた米国である。米国の原油生産量は2018年に比べ100万バレル以上増加し過去最高水準となっている(日量1200万バレル超)が、2019年後半に入り将来の原油生産を左右する石油掘削装置(リグ)稼働数の低迷が続いている。米国の原油生産を牽引するシェールオイルの生産量は日量900万バレルに達しているが、その伸びは急速に鈍化している。

世界の原油供給は2018年のように急速に増加する可能性は少なくなっているが、市場が注目しているのは需要サイドである。世界最大の原油輸入国となった中国の原油輸入量は高水準を維持しており(日量1000万バレル前後)、原油処理量も堅調である。だが鉱工業生産が低迷していることから「実需が伴っていないのではないか」との疑念が強まっている。世界最大の原油需要国である米国でも需要は比較的堅調であるが、米国の重要な景気動向指数であるISM製造業景況感指数が低調となったことなどが気がかりな要素となっている。

国際エネルギー機関(IEA)はこのところ世界の原油需要を累次にわたって下方修正しており、将来の需要減少が市場で材料視されている状況から、「近いうちに原油価格は1バレル=35ドル前後まで下げるのではないか」との声が出始めている(10月31日付日本経済新聞)。2020年の原油価格は「2019年後半の傾向を引きずり軟調に推移する」との見方が強まっているが、はたしてそうだろうか。

地政学リスクの中心はサウジアラビア

世界の原油市場は「サウジアラビアの石油施設への攻撃」という材料を消化したかに見えるが、中東地域で再び同様の事案が発生するリスクは依然として残っている。

2019年9月14日未明に起きたサウジアラビアの石油施設へのドローン(無人飛行機)攻撃で日量570万バレルの原油生産量が失われた(世界の原油供給量の6%)。その減少幅はイラン革命に端を発する第2次石油危機で失われた原油生産量(日量560万バレル、当時の世界の原油供給量の9%)を上回る過去最大規模だった。

「サウジアラビアへのドローン攻撃にイランが関与した」と欧米諸国は主張しているが、実行犯については言及していない。筆者は①イエメンのシーア派反政府武装組織フーシ派(フーシ)が2019年5月以来サウジアラビアに対し累次にわたりドローン攻撃を仕掛けていたこと②イランは低コストで製造できる軍事用ドローンの開発技術の提供に加え「ドローンを操縦する戦闘員(ドローン操縦戦闘員)」をイラン国内で養成し中東各地に派遣していることから、「フーシが主要な役割を果たした」と考えている。

フーシが停戦の呼びかけを行ったにもかかわらず、サウジアラビアが主導するアラブ連合軍はイエメンのサヌア等(フーシの支配地域)への空爆を続けており、これに対しフーシはサウジアラビア南部で地上戦を展開するという状態が続いている。

イランメディアは10月中旬「サウジアラムコの製油所で爆発が発生し、18人が死傷したが、その原因は明らかになっていない」と報じたが、フーシによるさらなるドローン攻撃の可能性がある。フーシは「イエメンに対するアラブ連合軍の空爆が完全停止されなければ、さらなる大規模攻撃が再開されるだろう」と警告を発しており、アラビア半島全体の原油生産(世界の原油供給量の2割)が依然として危機にさらされたままである。

中東情勢のさらなる悪化を恐れたパキスタンのカーン首相が緊張緩和を目的として10月中旬にイランとサウジアラビアを歴訪したが、その直前にイランの石油タンカーがサウジアラビアのジェッダ沖(フーシの支配地域に近い)で2発のロケット弾の攻撃を受けるという事案が発生した。実行犯は特定されていないが、イラン側は「サウジアラビアとイラン両国の接近を嫌うイスラエルが妨害工作を行った」との見方を強めている。

中東地域はこのように「ホルムズ海峡の封鎖」から「イエメンを巡る国際紛争」へと紛争の火種が移行しつつあるが、イエメン情勢の泥沼化はムハンマド皇太子への権威失墜につながりかねない危険な要素をはらんでいる。

ムハンマド皇太子は2015年3月に国防相に就任した直後にイエメンへの軍事介入を決断し、現在に至るまで1000億ドルを超える軍事費を投じている。だが戦果があがらないどころか、虎の子である「石油施設」が大きな打撃を受けてしまったからである。

ビジョン2030を掲げて「脱石油経済化」を推進する政策もろくな成果をあげていない。サウジアラビアが原油を大幅減産しているにもかかわらず原油価格が上昇しないことから、同国の2019年のGDPは再びマイナス成長になる見込みである。

国内景気を下支えする財源を確保するため、ムハンマド皇太子は国内でサウジアラムコの新規株式公開(IPO)を強行したが、「愛国的な動機による株式の強制取得」を余儀なくされた国民の間で不満が高まっていることだろう。

10月22日即位礼正殿の儀が行われ世界各国の首脳が多数来日したが、直前に来日を取りやめた首脳が2人いた。1人はトルコのエルドアン大統領であり、もう1人はサウジアラビアのムハンマド皇太子である。エルドアン大統領は、シリア問題で急遽ロシアでプーチン大統領と会談したことが明らかになっている。皇室と親密な関係にあるムハンマド皇太子が来日しなかった理由を筆者は寡聞にして承知していないが、国内外の苦境を察すれば来たくても来られなかったのが実情だったのではないだろうか。

シェールオイルブームに異変

中東地域をめぐる地政学リスクは高まるばかりだが、原油市場が冷静さを保っていられるのはシェールオイルのおかげであると言っても過言ではない。

シェールオイルの生産規模は地政学的な理由による供給ショックを防ぐ役割を果たすまでになっているが、折悪しくそのブームに異変が生じている。増産を焦るあまりシェール層まで到達する井戸を密集して掘削(乱獲)したため、各井戸からの生産量が想定よりも早く減少したケースが相次いでいるからだ。シェール企業が資金難となっていることも災いして、「原油価格が1バレル=60ドル程度で推移したとしても、生産量の伸びは期待できない」との見方が広がっている。「2020年のシェールオイルの生産の伸びは今年に比べて大幅に鈍化する」との予想も相次いでいる(11月3日付OILPRICE)。

「シェールオイルの大増産」という世界の原油市場に対するバッファー機能は失われつつあるタイミングで中東地域で再び一朝事があれば、原油価格は今回の場合とは異なり、「桁違いに高騰する」との懸念を抱かざるを得ない。

近づく「石油危機」への備えは十分か

第2次石油危機の勃発により原油価格は3倍(1バレル=40ドル台)となったが、今回の攻撃でも「被害が長期化していたら、原油価格は3倍(1バレル=150ドル近く)まで高騰していた」との分析がある。もし仮に原油価格が3倍になったら日本経済にどのような影響が出るだろうか。

日常生活に直結するガソリン価格が1.5倍に跳ね上がり(ガソリン価格の半分は税金等が占めているので、理論上その上昇率は原油価格のそれの2分の1にとどまる)、石油製品全般で大幅な値上がりとなるのは必至だろう。

日本は原油の依存度がほぼ100%であることから、原油価格が1バレル=70ドルを超えるだけでも株価に悪影響が出る可能性がある。直近では2018年2月の日経平均株価は、原油価格が70ドルに上昇したことなどの理由で3000円以上下落した。

シェールオイルの大増産で輸入依存度が劇的に低下している米国も例外ではない。

世界経済を牽引する米国だが、過去5回のうち4回の景気後退(1973年、1980年、1990年、2008年)の直前に原油価格が急騰しており、原油価格が高騰すれば、米国を始めとする世界経済にも大きな打撃になることは間違いない。

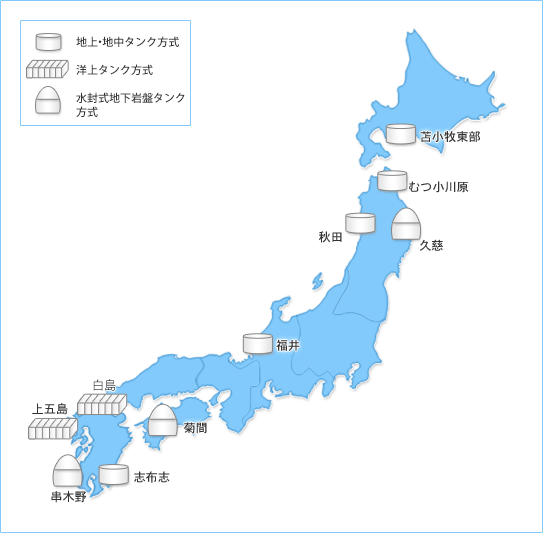

サウジアラビアへの攻撃直後に米国政府は原油価格の高騰を防止するために戦略石油備蓄(SPR)放出の検討を開始した。日本も二度にわたる石油危機を教訓に国家石油備蓄制度(3.6億バレル(輸入量の90日分)の原油を保有)の運用を開始している(図)が、米国と異なり過去30年以上にわたり一度も放出したことがない。

原油輸入の8割以上をアラビア半島に依存する日本は、「国家石油備蓄」を機動的に放出するための準備を行うことが喫緊の課題ではないだろうか。