技術革新は経済成長や社会変革の原動力であり、特に非連続イノベーションは既存の産業構造や市場環境を一変させる可能性を秘めている。政策立案や産業戦略の観点からは、これらの技術をいかに早期に発見し、その影響力を客観的に評価するかは大きな課題である。従来の定性的な評価に加え、メタサイエンスの分野では、ビッグデータ解析等を活用した「定量評価アプローチ」の研究が進んでいる。ここでは近年開発された手法を紹介し、それを用いた日本の研究の分析を試みる。

1 科学の流れを変えた研究はどれか(非連続度)

非連続度(Disruption Index, D-Index)は、ある論文がその後の引用ネットワークにどのような影響を与えたか、つまり「新たな流れを生んだか(disruptive)」それとも「既存の流れを深化させたか(developmental)」を示す指標である。2019年に米シカゴ大学らの研究チームによって開発され、『Nature』に掲載された (Wu et al., 2019)。

非連続度は、対象論文の後に公表された後続を3つに分類し、以下のように計算される。

- 対象論文を引用しているが、その参考文献は引用していない(Nonly)

- 対象論文とその参考文献の両方を引用している(Nboth)

- 対象論文は引用せず、その参考文献のみを引用している(Nrefonly)

このスコアを用いて既存研究を評価すると、学術界で新たなパラダイムを築いた論文や、従来の枠組みを大きく変えた論文が抽出される。完全に破壊的な論文はD=1、深化型の論文はD=−1となる。

1800年から2024年までの4,900万件の文献を分析した最新研究Lin et al. (2025) では、専門家からの聞き取り調査と非連続度の比較を行っている。専門家が世界で最も「破壊的」だと評価した研究は、ワトソン&クリックによるDNAの分子構造解明に関する論文(D=0.96)、マンデルブロによるフラクタルに関する論文(D=0.95)、そしてローレンツによる非周期的流れ(バタフライ効果)に関する論文(D=0.81)で、いずれも高い非連続度を示した。これに対して、例えばナッシュの非協力ゲーム理論(ナッシュ均衡)に関する論文は、比較的非連続度が低い(D=0.28)。同論文の7年前に発行されたフォン・ノイマンらのゲーム理論論文を発展させたものであるため深化型論文と解釈されているようだ。

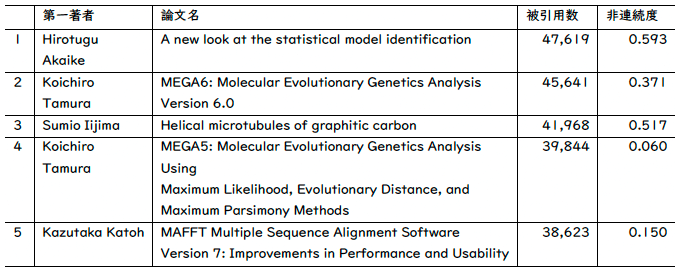

それでは日本の研究を、非連続度で評価するとどうなるだろうか。ハーバード大学が今年2月に公開したオープンデータ (Li et al., 2025) を用いて、論文評価でよく使われる被引用数と対比する形でトップ5論文を見てみたい。

被引用数トップは故・赤池弘次氏による「赤池情報量規準(AIC)」論文で、4.8万回引用されている。興味深いのが、田村浩一郎教授(東京都立大学)らの深化系統樹作成ソフトウェア「MEGA」シリーズで、トップ5に2つランクインしている。しかし非連続度は低く、2位の MEGA6はD=0.371、4位のMEGA5はD=0.06である。これは、これらの論文が過去の研究を深化させるものであることを反映している。

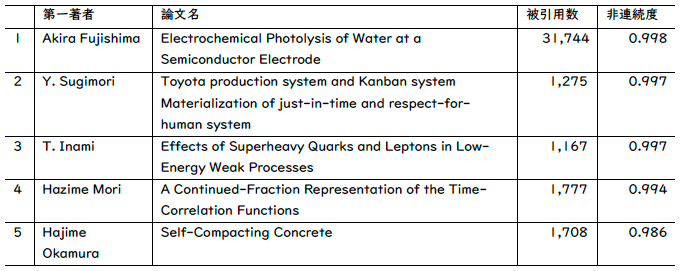

これに対して非連続度トップは、藤嶋昭氏の「光触媒」論文で、D=0.998という非常に大きな値を示している。これに続くのがトヨタ自動車の杉森氏らによる学会発表「トヨタ製造システムとかんばん方式」および稲見武夫教授(中央大学)らによるクオークとレプトンに関する論文である。この2本は被引用数は一桁小さいが、非連続度が極めて高い。新たなコンセプトを提案している研究だと言えるだろう。

2 これまでになかった発想はどれか(新規性)

非連続度の最大の弱点は、後続論文を用いて評価するため「昔の研究しか評価できない」ことだ。公表されたばかりの論文には後続論文がないため非連続度を計算することができない。これを解決するのが、先行研究との比較による新規性(Novelty)計算の試みだ。主なアプローチを簡潔に紹介したい(分類はIori et al. (2024) による)。

- 分野ペア初出:引用している文献/ジャーナル/分野の組み合わせに、過去の文献データに含まれない新たなペアがどれだけ含まれているか (Wang et al., 2017)

- 分野ペア距離:引用している文献/ジャーナル/分野の組み合わせが、過去の文献データと比較してどれだけ珍しいものか (Uzzi et al., 2013; Lee et al., 2015)

- 単語ペア初出:論文概要に含まれる単語の組み合わせに、過去の文献データに含まれない新たなペアがどれだけ含まれているか (Wang et al., 2017)

- 単語ペア距離:論文概要に含まれる単語の組み合わせが、過去の文献データと比較してどれだけ珍しいものか(平均又は最も珍しいペア)(Shibayama et al., 2021)

3 新たな技術政策ツールを育てるために

今回紹介した定量評価手法を用いると、文献データから非連続技術や革新技術を客観的に抽出できる可能性がある。政策担当者がこれらを活用することで、重点的に支援すべき分野の検討やリスク領域の特定にもつながるだろう。

実践的な応用として、政府の重点分野設定やリスク分析に活用する道が開けつつある。英国では今秋に、英国研究・イノベーション機構(UKRI)が主催する「Metascience Novelty Indicators Challenge」が開催される予定である。これは新たな新規性指標のアイデアを一般から募るもので、30万ポンド(約6,000万円)の賞金が設定された注目度の高い取り組みだ。論文データベースを運営するエルゼビア社、RAND研究所、そしてサセックス大学が共催しており、入賞者にはこれら共催者からの支援も得られるという。

一方で、定量指標の限界を踏まえ、過信しないことが重要だ。非連続度は新しい技術を評価できず、新規性は分野や単語の選び方によって値が左右されるといった問題もある。そもそも先端技術動向を論文で捕捉できるのかという論点もあるだろう。定量指標と定性評価を適切に組み合わせて運用していく必要がある。技術の非連続性や新規性をいかに早期にとらえ、政策として活用するか。引き続きメタサイエンスの知見に学びながら、国内外での応用と検証を進めていく必要がある。