英国政府は中小企業の生産性向上に向けた取り組みを強化している。本コラムでは、生産性に関する英国の状況および2019年度英国政府予算に盛り込まれた政策パッケージを紹介したい。また、政策パッケージの立案に研究者として関わった経験を、エビデンスに基づく政策形成(EBPM)の一例として紹介できればと思う。

1. 英国における生産性パズルと英国政府の取り組み

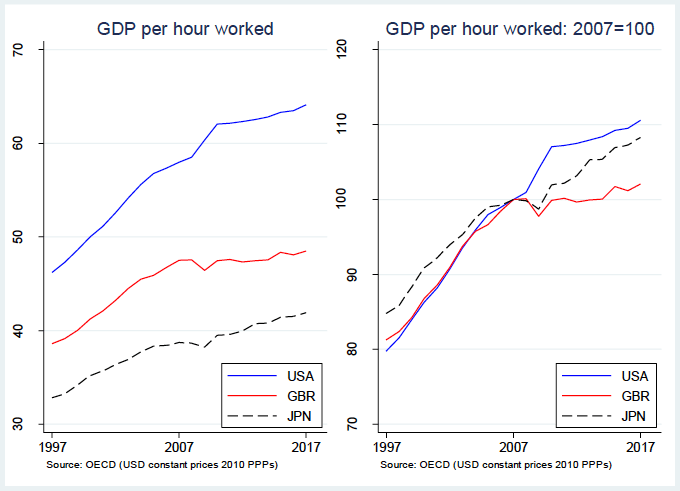

生産性の向上は、主要先進国に共通する近年の政策課題である。特に英国では、2008年の金融危機以降、生産性の伸び率の鈍化が他国に比べて顕著だ。このような状況は生産性パズル(The Productivity Puzzle)と呼ばれ、政策担当者・メディア・研究者の間で大きな関心事となっている。図1の左のグラフは、労働生産性(GDP/総労働投入時間)を米国・英国・日本について比較したものである。米国の労働生産性が最も高く、日本の労働生産性が最も低い状況が長く続いている。図1の右のグラフは、各国の労働生産性を2007年を基準に指数化したものである。2007年以前は各国の労働生産性の伸び率に大きな格差はなかったが、金融危機以降に着目すると、日本は労働生産性自体は低いものの、伸び率は米国に見劣りしない。なお、本コラムでは日本の生産性について、あるいは生産性の理論・計測の諸問題には紙幅の都合で立ち入れないので、森川(2018)・宮川(2018)・白井(2004)をご覧いただきたい。

さて、英国に着目すると、金融危機以降の労働生産性の伸び率が極端に低いことがわかる。この生産性パズルを背景として、英国政府は生産性向上に向けた取り組みを積極化している。特に力点が置かれているのは、“ロングテール”と呼ばれる生産性の低い企業の底上げを狙った政策パッケージである。2018年10月に発表された予算案では、ハモンド財務相が31万ポンドの政策パッケージを発表:① 中小企業2千社を対象に、ビジネススクール等における経営管理のトレーニングを提供、 ② 地域に根差した経営者間のネットワークを強化、③大企業の経営幹部をメンターとする中小企業経営者向けメンタープログラム、などである。よくある政策パッケージという感じがしなくもないが、政策の効果は後れをもって顕在化する可能性が高く、こうした過去のものと類似する施策も継続的に実施する必要もある。いずれにせよ、なぜ生産性の低い“ロングテール”に“経営サポート”をしようとしているのか。ここに筆者が関わっている研究からのフィードバックが反映されているので、その内容および政策立案プロセスを紹介したい。

2. 2019年度予算案:政策立案プロセスと研究結果の利用

なぜ生産性の低い“ロングテール”に経営サポートをしようとしているのか。議論の出発地点は、財務省(HMT)とビジネス・エネルギー・産業戦略省(BEIS)によって示されたたたき台だ。HMT/BEISは2018年5月にthe joint HMT and BEIS Business Productivity Review: call for evidenceを発表し、英国における生産性の企業間格差が他国に比べて大きく、格差が金融危機以降拡大している事実を強調した。Haldane (2017)によると、労働生産性、ここでは従業員1人当たりの付加価値が使われているが、2007年の時点で上位10%の企業が約10万ポンドであるのに対して、下位25%の企業は2万ポンドに届かない。それが2014年までには、上位10%の企業で約12万ポンドまで上昇したのに対して、下位25%の企業は引き続き2万ポンド未満と低位のまま推移。高生産性企業が生産性向上を達成している一方で、低生産性企業には生産性の向上がみられず、生産性格差が拡大し続けているのが英国の特徴であると論じた。こうした事実を踏まえ、高生産性企業が実施している‘何か’を学ぶことで、低生産性企業も生産性向上を達成しキャッチアップできるのではないかという仮説を提示。その仮説についての意見、政府が見落としている追加的なエビデンスを研究者や実務者から幅広く公募したのがthe call for evidenceであった。

生産性企業間格差を説明する要因は何か。高生産性企業が実施している‘何か’とは何か。近年、企業の生産性を要因分解する方向で研究が進んでおり、特に経営管理の質に注目する研究が蓄積されてきた。企業サーベイ・インタビューを通じて経営管理の質をスコア化(経営スコア)した研究が進められてきており、米・仏・独および英国企業を対象とするBloom and Van Reenen(2007)、日韓企業を対象とする宮川他(2014)がこの分野における先駆的な研究である。経営管理の方法は、企業が置かれた事業環境・規制等に応じて望ましい形があると考えられる。例えば、宮川他(2014)は、経営管理と企業のパフォーマンスとの関係は、日韓企業については欧米企業から観察されたほど顕著ではなく、特に、経営管理の向上が労働の効率利用には繫がらない等、国特有の経営環境(終身雇用制度等)が重要であることを示唆する結果を示している。

筆者を含む研究グループは、英国統計局(ONS)と連携して、製造業およびサービス業について幅広く経営慣行・予測調査(MES: Management and Expectation Survey)を実施。企業サーベイを通じて、企業による将来予測(自社売上や販売価格等)の主観的確率分布を調査。分布情報(分散や四分位範囲)を用いて不確実性指標を構築し、それと経営管理の質および生産性との関係を実証的に明らかにした。簡略にまとめると、①企業の経営スコアは、産業、企業、地域毎に異なり、中小企業の経営スコアが低い、②経営スコアが高い企業ほど生産性が高いほか、③経営スコアが高い企業ほど景気見通しが正確。先行き見通しが不確実である程、変わりゆく事業環境に迅速に対応する経営意思決定の仕組みが求められ、経営管理の質が色濃く生産性やパフォーマンスに影響を及ぼすということがわかった。

われわれの研究チームは、研究の学会発表に討論者としてHMTから職員を招聘したほか、HMTおよびBEIS職員とは直接会議を通じて研究内容をフィードバック。公募に対してもわれわれの意見、知っている他の研究を含めてドキュメントを提出。財務相による政策発表直後は、BEISのディレクターから今後の政策実行への落とし込みについて議論を続けていくことを提案された。政策立案を支えるエビデンスに加えて、政策評価もエビデンスが求められる。この点、実験(RCT:Randomized Controlled Trial)を通じて政策効果を計測しようと話し合いを進めている。

生産性の企業間格差を説明する要因としての経営管理の質の重要性は、米国をはじめとする他国のデータを用いた研究では明らかになっていた。もっとも、英国の政策現場が求めたのは英国企業についてのハードエビデンスだった。自国の政府統計で上述のようなエビデンスが得られたことが、政策立案に追い風となったようである。

3. EBPMは三位一体で:経済統計改革が発端

上述のプロジェクトは、英国政府が生産性計画の一環として経済統計改革を掲げたことが発端となっている。2015年7月にオズボーン財務相(当時)が経済統計改革について調査を指示し、2016年3月には財務相要請を受けたビーンLSE教授が調査結果(Beanレポート)を発表。Beanレポートを受けて政府は予算を付け、ONSは研究者とのパートナーシップを強化し、共同で生産性に関する統計の改善・開発を進めている。また、経済統計が科学的知見(エビデンス)を生み、それが政策立案に活用されることを重視している。質の低い統計では信用できる研究結果を出すのは不可能なため、トップジャーナルに採択されず、研究者の業績に繋がらないほか、政策立案にも活用できない。

英国では、研究者が発見したエビデンスを行政官が政策立案に活用する。これらを可能にする質の高い統計を作成することで統計局は評価される。また、英国の大学には、研究結果がトップジャーナルに掲載されるだけでなく、政策現場に利用されること(Impact)を評価する仕組みがある。詳細は別の機会にしたいが、大学交付金に影響するため、Impactを生むことができる研究者への評価は高い。競争的資金も、行政官・統計局・研究者がコンソーシアムを組んで獲得競争を繰り広げている。

このように、英国で進んでいるエビデンスに基づく政策形成(EBPM)は、政策現場・統計局・研究者が三位一体で進めている。今後の日本でも、経済統計の役割や仕組みについて議論が深まり、EBPMが加速化することに期待したい。