1 はじめに

2020年4月、コロナ禍の日本経済への深刻な影響を予想した日本政府は、日本国内に居住する全世帯に対して1人あたり10万円の特別定額給付金の配布を決定した。この12兆円超という予算規模の給付金政策は、家計の消費に対してどのような影響を与えたのだろうか? 特に、家族構成、所得や資産保有状況などの異なる家計のうち、どのような家計が給付金を消費に回し、どのような財やサービスが消費されたのか? 本コラムでは、筆者らが家計簿アプリ『マネーフォワード ME』(注1)のデータを用いて行った、特別定額給付金の家計消費への影響を分析した研究を紹介する。本研究の成果となる論文は、プレプリント・ジャーナル、Covid Economics Vetted and Real-Time Papersに掲載されている。

本研究の、主な結果は次の3点に集約される。

- 給付金が支給された週からおよそ6週間にわたり消費が増加していることを確認した。また指標の定義によるが、給付金のうち6%〜27%が消費として利用された。

- 労働所得の低い家計、また銀行預金などの流動資産(注2)を十分に保有していない家計は、他の家計に比べより多くの給付金を消費として利用した。

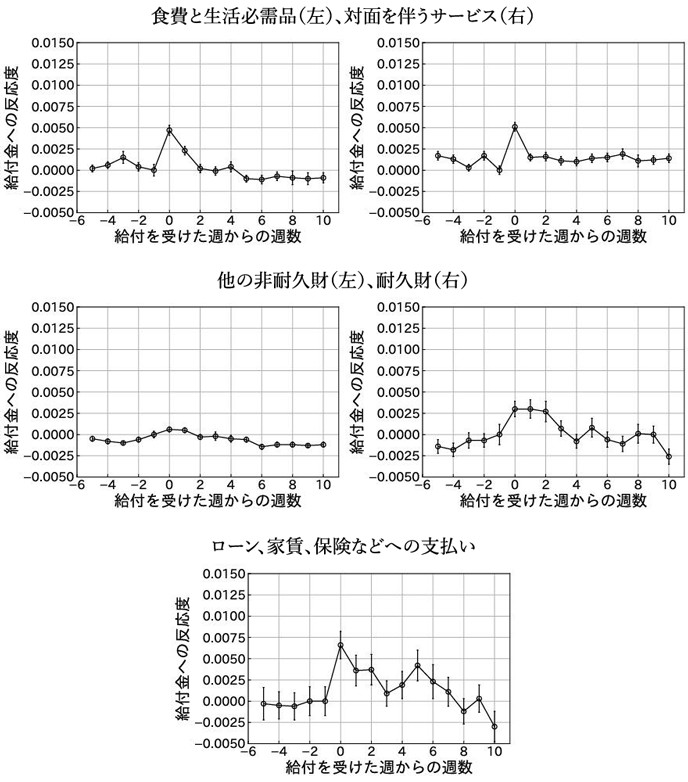

- 「食費と生活必需品」や「対面を伴うサービス」への支出は給付金支給後早い段階で反応がある一方、「耐久財」や「住宅ローン・家賃・保険などへの支払い」による支出は長期にわたり反応があるなど、カテゴリーごとに消費反応のパターンが大きく異なった。

以下、本研究の詳細について順を追って解説していきたい。

2 研究背景

2020年、⽇本政府は、新型コロナウイルス感染症による経済的影響に対する緊急対策として、日本国内に居住する全世帯に対して1⼈あたり10万円の特別定額給付⾦を一律支給した。給付⾦は、世帯主が各⾃治体に対して申請を⾏い、原則として申請者の銀⾏⼝座に⽀払われる形で実施された。

海外にもこうした国民に対する給付金支給を実施した例は存在するが、多くの国では国民全員に対して一律に支給するのではなく所得制限を設けている。このため、⽇本のようにさまざまなグループに対して同一条件の政策効果をとらえられるのは貴重な機会と言える。

また、この給付金政策では、自治体ごとの手続きの進捗具合や個人の申請タイミングにより、家計への給付金支給日が2020年5月から8⽉の間で大きく異なった。これにより、ある時点で見ると「すでに給付金を受け取った家計」と「まだ受け取っていない家計」に分かれるという自然実験(注3)が行なわれた状況が生じている。両者の差を比較することにより、給付金支給時点の近辺の景気状況や新型コロナウイルス感染の拡大などマクロ的要因をうまくコントロールした上で、より正確な政策効果の測定を行うことが可能である。

本研究では、家計簿アプリ『マネーフォワード ME』の約23万人のユーザー(注4)のパネルデータを分析に用いた。このデータは、給付⾦の入金に加え、消費⽀出の種類の特定が可能であり、所得および資産の情報も⾃動的に集約される。また、若年層や首都圏のユーザーが多いというサンプルにおける偏りはあるものの、総務省統計局の家計調査に比べ、日次レベルでの高頻度のデータが利用可能あり、また自動でデータが蓄積されるので速報性にも優れている。本研究では、このデータから週次レベルのパネルデータを構築し、給付金の振り込まれた週を特定した上で、その前後の週の消費の反応について推定を行った。

10万円特別定額給付金は、予算規模も大きく、コロナ禍における最重要政策の1つであり、その政策検証は強く求められる。また、給付に対する消費支出の反応は、今後の財政政策や金融政策に関する研究を進める上で重要な指標であり、その実証的な結果を残しておくことは学問的・政策的にも重要であると考えられる。以上が、本研究を実施するに至った背景である。

3 研究方法

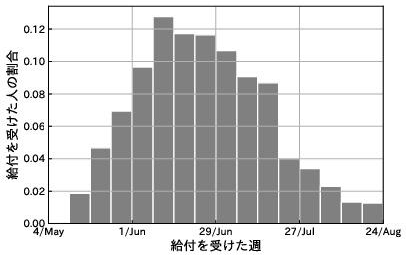

(1)特別定額給付金の支給時期

特別定額給付金は、自治体ごとの手続きの時期にばらつきがあり、家計への給付タイミングが大きく異なることが、われわれのデータでも確認できる(図1は『マネーフォワード ME』ユーザー23万人のデータにおける給付を受けた週の分布)。この支給時期のばらつきは、自然実験が社会に生じた状態と解釈できる。すなわち、ある時点で給付を受けていた家計を処置群、別の時期に受け取った家計を対照群とし、それらの消費反応の差を見ることで、給付された時点の近辺の景気状況などマクロ経済要因を取り除いて、平均的な家計の消費行動の分析が可能になる。

(2)消費指標

本研究では、『マネーフォワード ME』ユーザーのデータを基に、家計における消費反応を以下3つの指標を基準として分析した。

(a)「確実に消費として確認できた支出」による狭義の指標。

(b)上記に「ATMからの引き出し」を加えたベンチマーク指標。

(c)「支出として確認できたもの全て」による広義の指標。

(3)データ分析

『マネーフォワード ME』新規登録時の「個人情報の取扱について」に関するユーザーの同意に基づき、ユーザーデータのうち、プロフィール、収⽀、資産データを、個人を特定できないように加工した上で分析している。また、分析は全てマネーフォワード社内で行い、社外へのデータの持ち出しは行われていない。

データの抽出期間は、以下の通りである。

(a)特別定額給付⾦の⽀給前後の期間、2020年3⽉から11⽉。

(b)所得を前年比較するため、2019年4⽉から9⽉。

4 研究結果

(1)特別定額給付金の家計消費への影響

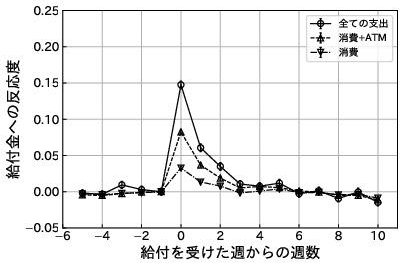

まず、給付金が振り込まれた週から数週間にわたって、消費が増加していることを確認した。

図2では、ユーザーが給付金を受け取った週を基準週(0週)として、給付金への消費の反応を、週を追ってプロットしている。家計ごとに給付金の金額を1として支出に使われた割合を「給付金への反応度」としている。これら給付金の反応度を出すにあたり、マクロ経済要因は取り除いてある。

図に示されるように、家計の消費への反応は給付金を受け取った週が最も高く、その後数週間にわたって元の消費レベルへと戻っていくことを、分析により確認した。指標ごとに6週間にわたる消費増加を足し上げると、狭義の消費で6%、預金の引き出しを追加したベンチマーク指標で16%、支出全体を見た広義の指標で27%ほど給付金が使用されたことが分かった。

(2)家計属性による消費反応の相違

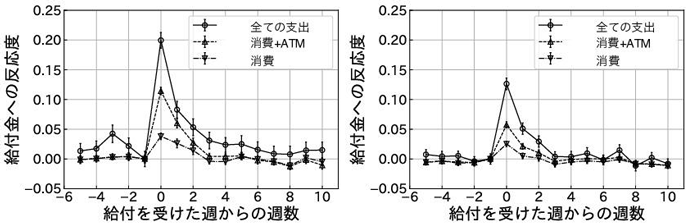

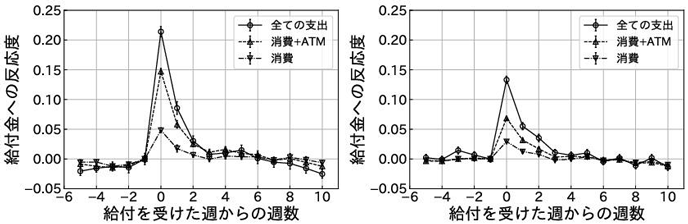

労働所得水準の異なるグループにおける消費反応の相違

次に、家計の属性ごとに消費の反応を調べた結果、労働所得がより少ない家計が、そうでない家計と比して、給付金をより多く消費として利用していたことを確認した。

図3では、給付金に対する3つの消費の指標の反応を、全体ユーザーの中での労働所得下位25%のグループ(左のパネル)と上位25%のグループ(右のパネル)で比較している。

図に示されるように、労働所得が低いグループでは、高いグループに比べ、より多くの給付金を消費として利用していたことを確認した。

流動資産保有の差による消費反応の相違

さらに、家計の属性ごとに消費の反応を調べた結果、銀行預金などの流動資産を十分に保有していない家計は、そうでない家計と比して、給付金をより多く消費として利用していたことを確認した。

図4では、給付金支給の前月末の純流動資産残高(流動資産からクレジットカードローンなどの負債を引いたものの残高)が、そのユーザーの月の労働所得より低いかどうかという基準で、ユーザーを2つのグループに分け、各グループの反応を比較している。

図に示されるように、純流動資産が月収に比べて低いユーザーのグループ(左のパネル)の方が、純流動資産が月収に比べて高いユーザーのグループ(右のパネル)よりも、消費の反応が高いことを確認した。経済学の標準的な消費理論では、制約のない世帯は特別定額給付金のような一時的所得を、時間を通じた消費水準を平準化するように、長く少しずつ使用することが予想される。しかし、流動資産保有が十分ではない家計はこの平準化が行えず、消費は給付金受給後の大きく増えると考えられる。われわれの結果は、このような経済学の標準的な消費理論が日本経済においても当てはまることを示唆している。

(3)消費のカテゴリーごとの消費反応の相違

最後に、消費のカテゴリーごとの反応の違いを確認した。

図5は、1つ目の指標に対応する「消費として確認できた支出」を、さらに消費カテゴリーごとに細かいグループに分けた上で、各カテゴリーにおける支出の反応をプロットしたものである。

図で示されるように、「食費と生活必需品」について、給付金の支給週から1~2週間における反応を確認した。また、コロナ禍で減退したと考えられている「対面を伴うサービス」についても、給付金により消費が伸びていたことも分かった。さらに、「耐久財」や「住宅ローン・家賃・保険などへの支払い」による支出は、給付金支給週以降も長期にわたる反応を確認した。これらのカテゴリーは、日々の生活のために早急に必要なものではないため、徐々に支出されたと考えられる。それらとは対照的に、「食費と生活必需品」と「対面を伴うサービス」を除いた「その他の非耐久財」への支出は、ほぼ反応が見られなかった。

5 おわりに

本研究では、家計簿アプリ『マネーフォワード ME』の約23万人のユーザーのパネルデータを用い、特別定額給付金に対する家計の消費反応を推定した。今回われわれが得た実証結果は、財政政策や金融政策を分析するためのマクロ経済モデルにとって重要な指標となり得る。この分野の研究の発展への貢献、また今後の経済政策の議論を行う上での重要なエビデンスとしての活用が期待される。