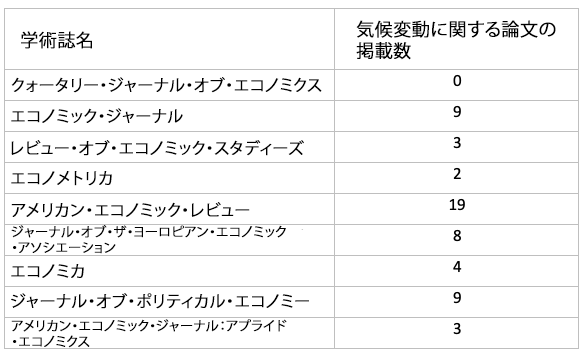

気候変動への取り組みは、ほぼ間違いなく、われわれが今日直面する最大の政策課題である。本稿は、経済が二酸化炭素排出問題の主たる要因であるにもかかわらず、これまで経済学者がこの問題について沈黙しすぎていることを論じるものである。例えば、『クォータリー・ジャーナル・オブ・エコノミクス』は、掲載論文の引用頻度が最も高い経済学術誌であるが、気候変動に関する論文をこれまで1本たりとも掲載したことがない。善き経済学は、今後数年間の投資決定に影響を及ぼす政策枠組みを導き出すうえで、基本的な役割を果たすことができるし、また果たすべきである。経済学者は今すぐ取り組みを拡充することが重要である。

残念ながら、経済学者は世界を失望させていると言わざるを得ない。経済学は、気候変動に関する議論に驚くほど貢献していない。例えば、現在、経済学術誌としては掲載論文の引用頻度が最も高い『クォータリー・ジャーナル・オブ・エコノミクス』は、これまで気候変動に関する論文を1本も掲載したことがない。

本稿では、その他さまざまな経済学術誌のうち「一般誌」について計量書誌学的データを示し、われわれ経済学者の大きな失敗を明らかにする。そのうえで、陰鬱なナッシュ均衡と思われる状況から抜け出すためには、学術誌の編集者や上位職にある大学教授らによる何らかの介入が急務であると提言する。これができなければ、経済学者はいずれ歴史に厳しく断罪されることになる。残念ながら、断罪されてしかるべきである。

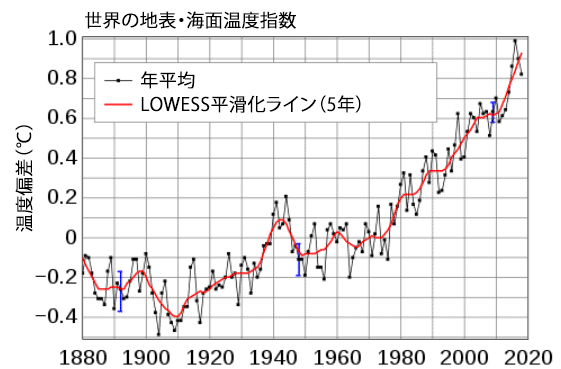

気候変動への取り組みは、ほぼ間違いなく、われわれが今日直面する最大の政策課題である。少なくとも50年の長きにわたり(Benton 1970, Madden and Ramanathan 1980)、さまざまな科学的証拠の比較検討により、地球が温暖化していること、そして、その現象が人間の活動によって引き起こされていることが裏付けられてきた。自然科学者は彼らの役割を果たしてきたのである。

今日、気候変動は主に社会科学的な問題となっている。二酸化炭素排出問題の大部分は経済が要因となって引き起こされているにもかかわらず、現状、経済学という学問領域はほとんど役割を果たしていない。後ほど示すように、主要な経済学術誌に掲載された気候変動関連の論文はあまりにも少なく、問題の大きさや経済学のなし得る必要な貢献に到底見合うものではない。残念ながら、経済学者は、自らの子孫を含む人類の文明のために果たすべき役割を果たしていないと言わざるを得ない。

我々の論文(Oswald and Stern 2019)で詳述したように、今こそ、何が優先されるべきなのか、経済学が貢献できることは何かについて、経済学者が入念に議論すべき時である。ここでは、同論文で示した考えのいくつかを要約する。

現在、大気中の二酸化炭素濃度は400 ppmを超えているが、前回、同じことが起きたとき、地球の平均表面温度は19世紀後期(一般的な基準値)に比べて約3℃高く、海面水位は現在より10~20メートル高かった。これが起こったのはおよそ300万年前のことである。なおホモ・サピエンスは約25万年前から地球上に存在する。穀物栽培とそれに伴う定住と余剰作物の発生という文明の基礎は完新世の時代に築かれたが、最終氷期から温暖期に転じて以降、それは現在に至るまで1万年にわたり続いている。この比較的温暖な時代に入ってからの気温変化は、概ねプラスマイナス1℃の範囲におさまってきた。現在は、その上限であるプラス1℃の状況にある。それに輪をかけて、大気中の二酸化炭素濃度は毎年2 ppmずつ増えており、われわれの生産と消費のあり方を抜本的かつ早急に変えない限り、来世紀中にも3℃もしくはそれ以上の温暖化が進むことになるだろう。

国連気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が2018年10月に公表した報告書は、気温が1.5℃上昇するのと2℃上昇するのとでは、影響の度合いが大きく異なることを示している。その0.5℃の差異によって、例えば、干ばつの期間は2倍になり、異常気象事象は2倍を超える頻度で発生し、サンゴは全滅してしまうことが示唆されている。この背景には、2015年12月に開催された国連気候変動枠組条約(UNFCCC)第21回締約国会議(COP21)で合意され、これまでに190カ国超が署名したパリ協定において、地球の平均気温上昇を「(工業化以前よりも)2℃高い水準を十分に下回るものに抑える」という賢明な目標が設定され、なおかつ、これを1.5℃の水準までにとどめる努力をすることが取り決められたという経緯がある。

気温上昇2℃未満という目標を十分達成し得るものとするためには、今後20年間で確実に温室効果ガス排出量を約40%削減しなければならない。気温上昇を1.5℃に抑えるには、これをはるかに上回る削減が必要である。

これらの数字は、必要とされる変化がいかに大きく、緊急を要するものであるかを明確に示している。今後20年間に行われる投資は地球とわれわれの子孫の将来を左右することになるが、その方向性を定める決定はここ数年のうちに行われる。善き経済学は、こうした決定に影響を及ぼす政策枠組みを導き出すうえで、基本的な役割を果たすことができるし、また果たすべきである。だからこそ、経済学者がこの分野の研究を直ちに加速させることが重要なのである。

必要とされる変化は急激なものに違いないが、それは力強く包摂的な成長と貧困削減を向こう数十年間にわたりもたらし得るものである。短中期的には、(需要制約型の経済状況において)生産が押し上げられ、供給力が高まるかもしれない。すでにシュンペーター的な技術革新は起きつつあり、この数十年のうちに大きな波となって押し寄せてくるだろう。われわれは、高炭素型成長が長続きしないことを知っている。高炭素型成長そのものが作り出す過酷な環境のなかで自滅するからである。

今述べたことはいずれも、適切な政策なしには起こり得ず、そこに経済学が果たすべき役割がある。加えて、経済学の全分野からの分析によって貢献する必要があることを明確にしておかなければならない。従来、この問題については、ほとんどが政治的意思と制度に関するものであり、政治経済学が中心分野で、行動の変化が重要だとされてきた。残念なことに、この問題を経済学的にモデル化するにあたって、このような取り扱い方をし過ぎてきた。単にこの問題の構造に精通しているからといって、いつもの構造に問題を押し込めるべきではない。そういうやり方では重要な課題を見落としてしまう。さらに、倫理や道徳哲学を真剣に受け止める必要がある。

経済学者に関与する義務があることは間違いないが、同時に、取り組むべき課題と分析は魅力的なものである。課題そのものの重要性もさることながら、分析内容も知的好奇心を刺激するものがある。自然環境と人間の幸福度の因果関係を示す説得力あるエビデンスが見いだされつつある(Luechinger 2009, Levinson 2012など)。また、環境への影響に関する明示的価値を測る新たな方法も出てきた。表1に示した論文のなかには、William NordhausやMartin Weitzmanなど重要な貢献をもたらした経済学者の論文も多く含まれている。また、最近書かれたAtkinson et al.(2012)、Maddison et al.(2019)、Clayborn and Brooks(2019)、Stern(2015, 2018)なども参照すべき論文である。

出典:クラリベイト・アナリティクス社が提供するウェブ・オブ・サイエンス(オンライン学術データベース)を使って独自に作成。2019年8月現在の検索結果。

主要な経済学術誌を見る限り、経済学者は世界を失望させていると言わざるを得ない。表1にいくつか数字を示したが、悩ましい状況になっている。特に目を引くのは、現在、経済学の分野で掲載論文の引用数が最も多い『クォータリー・ジャーナル・オブ・エコノミクス』において気候変動関連の論文掲載数がゼロになっていることである。同表には、『エコノミック・ジャーナル』、『ジャーナル・オブ・ポリティカル・エコノミー』、『レビュー・オブ・エコノミック・スタディーズ』、『アメリカン・エコノミック・レビュー』、『エコノミカ』、『エコノメトリカ』、『アメリカン・エコノミック・ジャーナル:アプライド・エコノミクス』、『ジャーナル・オブ・ザ・ヨーロピアン・エコノミック・アソシエーション』の数字も示している。

念のために、われわれが行った調査方法を記しておく。ウェブ・オブ・サイエンスで、まず、“Climate OR Carbon OR Warming(「気候」または「炭素」または「温暖化」)”と入力し、組み合わせ検索を行った。そうすることで、3つのキーワードのさまざまな組み合わせに関連する可能性のある複数の論文を検索できる。そのうえで、検索結果一覧表に目を通し、労使関係状況(climate of industrial relations)や自己満足型利他主義(warm-glow altruism)などに関する論文は取り除いた。会長講演、『アメリカン・エコノミック・レビュー(AER)』の「ペーパーズ・アンド・プロシーディングズ」号、書評、論評、回答、特集号については対象外とした。強調しておくが、価値を見出せないから対象外にしたということではない。そうではなく、主要な経済学術誌において何が標準的で代表的な経済学とされているかを示すことが目的だったということである。

われわれの分類方法には小さな誤りや議論の余地のある点も含まれているだろう。しかし、今ここで議論しようとしていることに影響を及ぼすとは考えにくいことをご理解いただければと思う。

こうした経済学者や社会科学者による気候変動関連の研究の欠如については、10年ほど前に、Goodall(2008)がより一般論的に指摘している。これに関連して、Goodall and Oswald(2019)は、2000年以降、フィナンシャル・タイムズ(FT)リサーチ・ランクの集計対象とされる学術誌50誌に掲載された論文(約47,000本)のうち野生生物種の減少や生物多様性に関するものは11本しかなかったことを指摘している。

現在の経済学は、ある種のナッシュ均衡に陥っているのではないだろうかと我々は疑っている。経済学者は、どうすれば学術誌に論文を発表できるか、どうすれば潜在的な査読者を満足させることができるかといったことばかりに取りつかれている。気候変動に関する論文を書く経済学者がほとんどいないのは、他の経済学者が気候変動に関する論文を書かないからという理由があるのではないだろうか。

おわりに

経済学者が果たすべき責任を果たすときが来ている。人類が今日直面する最大の問題に対して、経済学者はこれまで沈黙しすぎてきた。早急に行動を起こさないと、経済学は、われわれ自身の子孫を含む将来の人類から厳しく糾弾されることになるだろう。

経済学者は、蔓延する陰鬱なナッシュ均衡から抜け出さなければならない。学術誌の編集者や上位職にある大学教授は行動を起こさなければならない。新たなインセンティブが必要とされている。明日ではなく、今すぐに。

著者注:著者の個人的見解として執筆している。Amanda Goodall氏(Cass Business School)との有益な議論に感謝する。

本稿は、2019年9月17日にwww.VoxEU.orgにて掲載されたものを、VoxEUの許可を得て、翻訳、転載したものです。