関税を利用した脅しや関税の引き上げ・それに対する報復が、経済の先行き不透明性や株式相場の乱高下の主な発生源となっている。本コラムでは、新たな取り組みを3つ挙げ、米国の環太平洋パートナーシップ(TPP)からの離脱や米国での鉄鋼とアルミニウムの輸入関税引き上げ・今もなお続くBrexitを巡る不透明感・エスカレートする米中貿易摩擦により生じた貿易政策の不確実性が、近年非常に高まっていることをいくつかの指標を基に明らかにする。

関税の引き上げや関税を使った脅し・それに対する報復関税が、経済の先行き不透明感や株価の乱高下・世界経済の先行きに対する不安の主な発生源となっている(例えば、Blanchard 2019、Crowley 2019、Evenett and Fritz 2019、Fajgelbaum et al. 2019、Jacks and Novy 2019)。本コラムでは、貿易政策の不確実性の上昇や、それが株価のボラティリティーに及ぼす作用を定量化しようとする新たな取り組みを3つ挙げる。

政策の不確実性を計測する方法

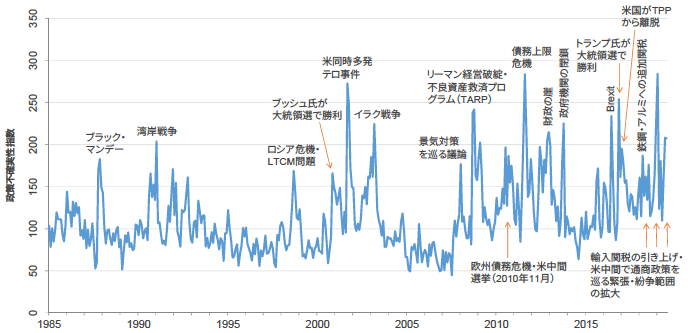

図1は、米国における経済政策不確実性(EPU)の総合指数を示している。これは、どのような経済政策措置がいつ取られるか、誰が政策を立案し実施するか、そうした措置の経済効果はどれほどかについての不確実性・不透明性を捉えている。この指数は、米国の主要な新聞10紙に掲載された記事、具体的には、以下の各用語セットの用語を少なくとも一つずつ含む記事の出現頻度を示している。

1. “economy”、“economic”

2. “uncertain”、“uncertainty”

3. “congress”、“deficit”、“Federal Reserve”、“legislation”、“regulation”、“White House”

米国のEPU指数は世界金融危機以降、高水準で推移している。しかし、政策の不確実性が高い原因は、時が経つにつれ変わっている。金融危機に対する欧米の政策対応から、2011-2013年の時期には米国の財政政策を巡る論争へ移り、2016年にはBrexitや米大統領選挙へ移っている。最近、米国のEPU指数が大きく上昇しているのは、貿易協定や関税・関税を使った脅し・貿易交渉に関する報道を反映している。

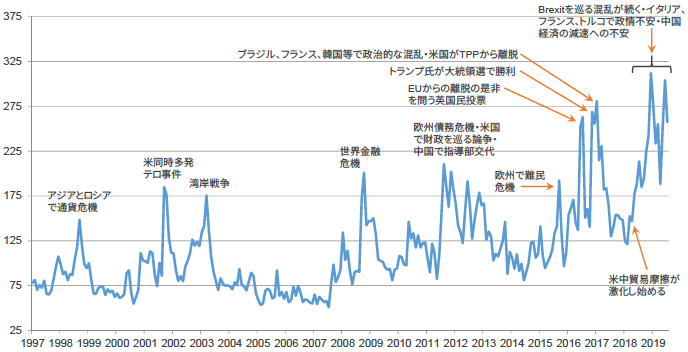

図2は、世界のEPU指数を示している。これは、世界産出量の80%を占める21か国のEPU指数をGDPに基づくウエイトで加重平均して算出されている。世界で見ると、政策の不確実性の上昇はさらにいっそう際立つ。世界のEPU指数は、2016年以降、何度も史上最高値を更新している。

これらのピークの多くが貿易政策の動きと実によく対応している。2017年1月に米国が環太平洋パートナーシップ(TPP)から離脱、2018年3月に米国が鉄鋼とアルミニウムの輸入関税を引き上げ、今もなお続くBrexitを巡る不透明感、米中貿易摩擦の激化である。米国による輸入関税の引き上げや、トランプ大統領の貿易に関する容赦ない発言の最大の標的になっている中国では、2017年以降、政策の不確実性および貿易政策の不確実性が劇的に強まっている(注1)。

貿易上の懸念が唯一の原因ではないが、米中間の貿易関係は明らかに以前より不透明になったし、保護主義的になった。貿易量に基づくウエイトで中国からの輸入品に対する関税率を加重平均して算出された税率は、3.1%(2017年)から18.3%(2019年5月)へ上昇した(Brown and Zhang 2019)。現在の計画では、2019年12月15日時点で中国からの輸入品に対する平均関税率が24%を上回る(Brown 2019)。中国もこれに反応し、米国からの輸入品に対する平均関税率を8.0%(2018年年初)から16.5%(2018年6月)へ引き上げ、さらに2019年12月15日には25.9%になると推定されている(Brown 2019)。

中国を含むすべての国々で見てみると、貿易量に基づくウエイトで加重平均した米国の輸入関税率は、2017年12月には2%未満であったが、2019年5月には4%まで上昇した。2019年末までに輸入関税率は5-8%(推定値)に達する予定である(注2)。他国は米国からの輸入品に対し貿易障壁を引き上げて対抗している。

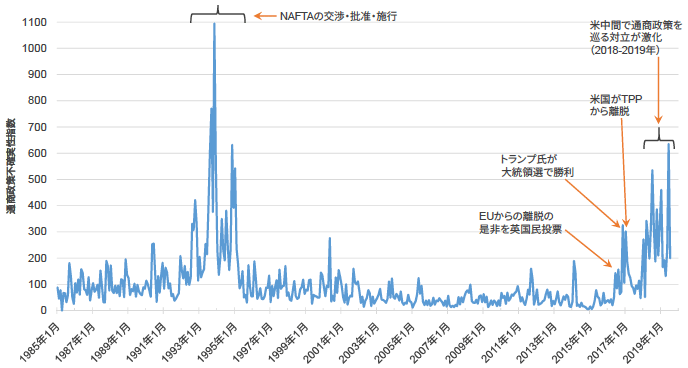

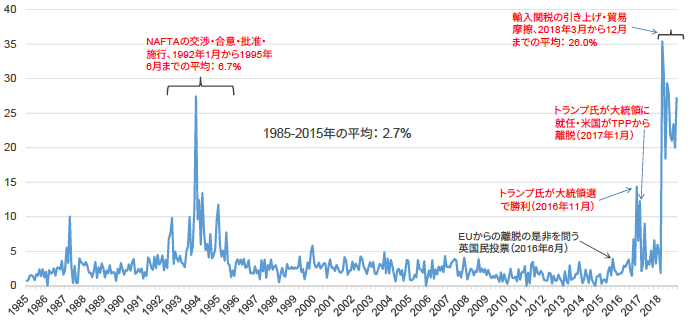

こうした出来事や関連する出来事が引き金となり、貿易政策やそれが経済に及ぼす影響についての不安や不透明性が非常に大きく高まった。この点を数字で示すため、図3では新聞記事を基にした米国の通商政策不確実性(TPU)指数を示している。これは、米国の新聞の中で経済政策を巡る不確実性と貿易政策問題について書かれた記事の出現頻度を示している。指数は1985年から2009年までの平均値が100となるように作られている。

図3では、二つの時期が目に付く。一つは、1992年8月から1995年3月までであり、これは北米自由貿易協定(NAFTA)の交渉や批准・施行を巡る不確実性を示している。もう一つは、2016年11月にドナルド・トランプ氏が大統領選挙で勝利して以降である。TPU指数は、この選挙結果、2017年1月に米国がTPPから離脱、2018年3月に米国が鉄鋼とアルミニウムの輸入に対し追加の関税賦課を受けて300を突破した。米中間で貿易政策を巡る対立がエスカレートしたことで、2018年後半や2019年にTPU指数はさらに高く上昇した。2018年3月から2019年7月までのTPU指数の平均値は301であり、これは2013年から2015年までの平均値の7.7倍、1996年から2015年までの平均値の5.3倍である(注3)。

また、新聞記事を基にした日本のTPU指数(Arbatli et al. 2019)や中国のTPU指数(Davis et al. 2019)も2017年以降、劇的に上がっている。トランプ大統領の保護主義的な政策や脅し・好戦的な発言により、米国内外で通商政策を巡る不確実性が非常に大きく上昇したことは明らかである。

貿易政策の不確実性と株価のボラティリティー

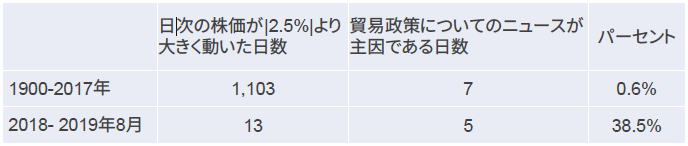

貿易政策を巡る不確実性の影響は、株式市場において顕著である。Baker et al.(2019b)は、貿易政策の動向やその他の15のニュースジャンルと日次の株式相場の大幅な動きとの関わりを分析している。はじめに、筆者らは1900年以降で米国の株価が2.5%を上回る規模で動いた日を特定している。それらは全部で1,116日ある。次に、株価が大きく動いたそれぞれの日について、筆者らはその翌日のWall Street Journal紙に書かれた説明を読み、その要因と考えられるものを判定している。

表1では、株価が大きく動いた原因として貿易政策を挙げたニュース記事が前例のない多さであることを強調したデータを示している。2018年と2019年に株式相場が大きく動いたのはたった13日だけだったが、翌日のWSJ紙の説明では、それらのうちの5日(38.5%)は通商政策についてのニュースが主因であるとされている。これまでの118年間で、翌日の新聞の説明に株価の大幅な動きの主因が通商政策についてのニュースであると書かれていたのは、1,103日のうちわずか7日(0.6%)である。強い違和感を抱かせるような書き並べになるが、1900年から2017年までの間で、通商政策についてのニュースが引き金となり株式相場が大きく動いた日は、1日を除いて全てが1930年代だった。

貿易政策は最近の金融市場を動かす元になっているが、その作用は個別の企業にも及んでいる。例えば、Huang et al. (2018)は、トランプ政権が中国からの輸入品に対し500億ドル相当の新たな関税を課す大統領令を出した2018年3月22日前後のわずかな期間において、企業レベルの株式や社債のリターンについて分析している。この日は、表1の下段にある、貿易政策についてのニュースが引き金となり株式相場が大きく動いた日のうちの一番初めの日である。筆者らは、この出来事が起きた辺りで、中国との取引が活発な米国企業ほど株式や社債のリターンの低下が大きいこと、米国への輸出額が多い中国の上場企業ほど株式リターンの低下が大きいことを明らかにしている。

また、貿易政策が金融市場へ及ぼす影響は、いくつかの大きな出来事やトランプ大統領によるツイッターでのつぶやきに収まらない。筆者らは、別の分析で株価のボラティリティーの発生源として貿易政策に関するニュースがどのように作用するかについて幅広い考察を行っている。Baker et al. (2019a)の中で、まず筆者らは自動化された記事検索の手法を用いて、米国の主要11紙に掲載された記事の中から株価のボラティリティーについての記事を特定し、株価のボラティリティー(EMV)トラッカーを作っている。このEMVトラッカーは、株価のインプライド・ボラティリティーやヒストリカル・ボラティリティーと密接に動くという点で巧妙にできている。次に、筆者らはEMVトラッカーの元である記事を解析して、何が株価のボラティリティーを高めたかについての新聞記者の認識を定量化し、引き金となった原因を約30のカテゴリーに分類している。カテゴリーの一つは貿易政策に関するものである。この方法により、株価のボラティリティーに対する各カテゴリーの重要性やその長期的な動向を評価することができる。

図4は、この手法によれば、貿易政策が株価のボラティリティーに作用することを強調している。重要な貿易協定が結ばれた時期を含む1985年から2015年までの間、貿易政策問題は株価のボラティリティーに関する記事の中でわずかな注目しか集めていない。その記事の割合は3%に満たない。ドナルド・トランプ氏が大統領選挙で勝利したことを受け、その割合は10%を超え、一時的に低い水準へ下がる前、米国がTPPから離脱すると再び10%を超えた。2018年3月に米国が鉄鋼とアルミニウムの輸入に対し追加関税を課し、トランプ大統領が中国からの輸入品に新たな関税を課す大統領令を出したとき、その割合は急上昇した。2018年3月から12月にかけて、株価のボラティリティーについての記事のうち4分の1を上回る記事の中で通商政策が述べられている。

数か月の間に、貿易政策は、金融市場で付け足しぐらいであったものから、おそらく世界中の金融投資や企業戦略に影響を及ぼす一番差し迫った問題へと変わった。

終わりに

最近の貿易政策を巡る不確実性の高まりは、いくつかの指標をみても桁外れである。本コラムのテーマではないが、多くのエビデンスから貿易政策の不確実性が企業行動や景気に負の影響を及ぼすことがわかっている(注4)。左派と右派でポピュリスト政治勢力が勢いを増しており、そうした勢力が国際貿易やグローバル化に対し反感を抱いていることを考えると、筆者らは、貿易政策を巡る不確実性が高いことが、今後の経済見通しの中で際立った特徴になると思っている。つまり、このところの貿易政策の不確実性の高まりが新常態になるおそれがある。

本稿は、2019年9月17日にwww.VoxEU.orgにて掲載されたものを、VoxEUの許可を得て、翻訳、転載したものです。