世界的な高齢化傾向により、世界の人口動態は未知の領域にさしかかり、世界の人口と社会が変化している。日本は、世界で最も高齢化が進んでいる国としてこの高齢化の波の先陣を切っており、現在、高齢化が社会にもたらす大きな社会経済的負担に対処している。この記事では、人口高齢化に伴う今後の問題と、有望な解決策について議論する。このような問題には特効薬のようなものはないが、高齢者の健康を促進し守る多くの対策を含む多面的な補完的イニシアチブによる解決策ポートフォリオを策定する余地はある。

今年、日本は世界で最も高齢化の進んだ国として突出した地位につけてから35年目を迎える(注1)。日本の平均寿命は84才と最高レベルを記録し、世界の高齢者(65才以上)人口の割合は27%と最も高くなった(注2)。日本は数十年先もこの分野でトップの地位を維持すると予想され、世界全体で高齢化傾向により人口動態が急激に変化する中で(国連2015)、未知の領域に突き進んでいる。しかし、この強烈な実態は諸刃の剣となるだろう。人口高齢化に伴う社会経済的負担は、専門家や政策立案者に警鐘を鳴らしている。元米国商務長官のピーター・ピーターソンは人口高齢化を「化学兵器、核拡散、人種間紛争による脅威よりさらに重大で確実な脅威」と称している(Peterson 1999)。また、日本の安倍晋三総理は、2017年の再選後、この現象は日本が取り組むべき「最も大きな課題」であると定義した(Yamaguchi 2017)。今後数十年に予想される高齢化のレベルに匹敵する過去の前例はなく、世界の他の国々は、可能な解決策を打ち出すリーダーシップに関して日本への注目度を高めている。

高齢化社会の推進要因

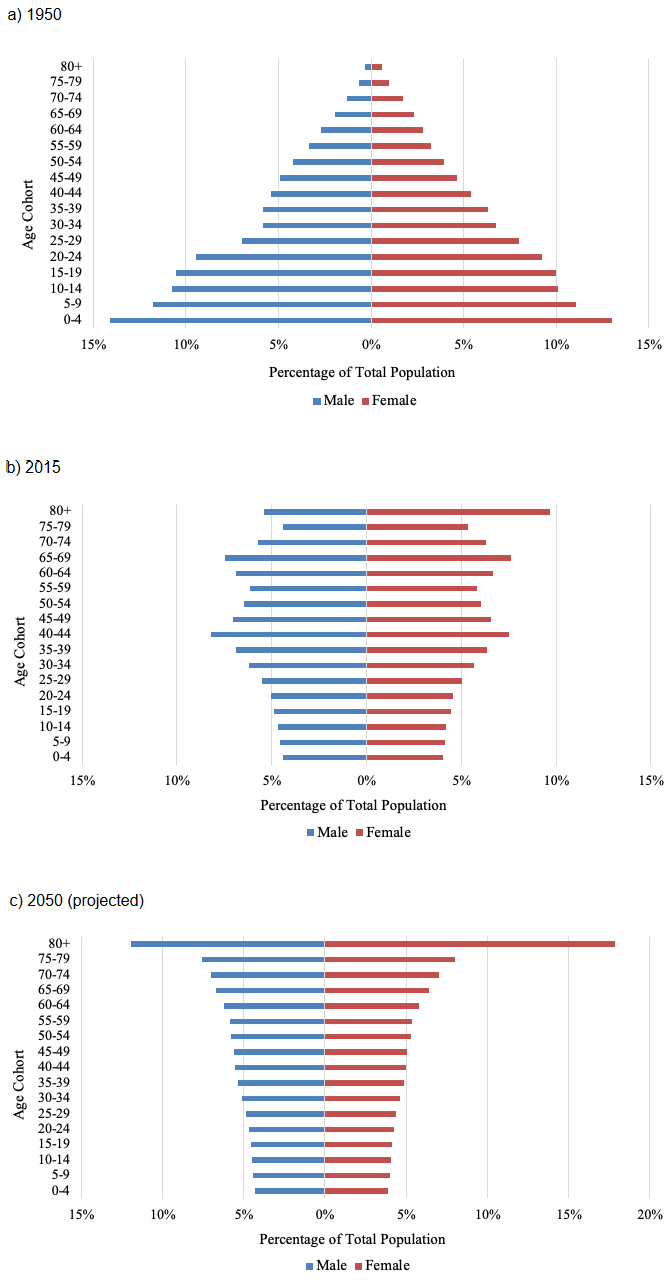

多くの人口統計的要因が強力に結合して日本の高齢化の波を突き動かしている。日本のベビーブーマー世代(1947~1949年生まれの団塊の世代)が高齢化し、2012年には65才の通常退職年齢に達することが、日本の人口動態の変化を誘発する要因として大きな部分を占めてきた。この世代のメンバーが高齢者になるにつれ、その集団の純然たる大きさ(810万人、2017年の日本の総人口の6.3%)が、日本の人口ピラミッドの形を大きく変えた(図1A~1Cを参照)(厚生労働省2008:表4.1、国連2017)。また、日本の出生率も、この世代の誕生の後は徐々に低下し、現在では女性1人当たり1.5人と世界で最も低い水準となっている。そのため、年齢構成が若年世代から離れていく状態がさらに進んだ(国連2017)。この傾向のもう1つの推進要因は平均寿命が延びていることである。50年前の出生時平均寿命はおよそ72才であった。それ以降、平均寿命は急激に84才まで延びた。日本は、平均寿命が最も長く、出生率が最も低い国であり、これに団塊世代の高齢化が加わって、歴史的にも比較対象としても前例を見ない人口高齢化という驚くべき状況になっている。

潜在的負担

急速な高齢化は日本において主要な公共政策の課題となっている。1つの大きな問題は労働年齢の人口減少である。退職年齢に達する成人が多くなり、これに代わる労働力となるはずの生まれる子供が少なくなっている。労働力の減少は経済成長を阻み、貯蓄と投資のレベルが低下することで金融市場に影響を及ぼす。最近のVoxEUコラムで議論したように、日本の労働力不足は、商品とサービスの全体的な質の低下といった「隠れた」コストを伴う可能性がある(Morikawa 2018)。労働力不足が深刻化すると、高齢化に関連する支出が増える。例えば、病気や老衰による介護ニーズの増加(介護者が他の価値ある活動に費やせる生産的時間を犠牲にする)や、高齢者にはさらなる投薬、入院措置、特殊サービスが必要になるという事実がある。医療費の抑制は日本においては特に大きな問題である。日本では保健医療費は、GDPの比較的高い割合を占めている(2017年で10.7%。すべての国の中で6番目に高い割合)(注3)。医療制度の負担に加え、高齢化社会は、ますます多くの成人が受給資格を得る中で、国民年金制度を通して日本の財政にも負担をかけている。やっかいなことに、社会保障費全体で日本の2017年度一般会計政府支出の33.3%を占めており、1990年の17.5%の約2倍になっている。この年金給付金も、対応する拠出金より急激に増えており、毎年、年金費用と収入とのギャップが拡大し、政府が高齢者に対する年金支払義務を果たすことがますます難しくなっている(財務省2017:14)。

一連の解決策

人口高齢化による公共政策の問題に効果的に対処するには、補完的なイニシアチブの統合的ポートフォリオが必要となるだろう。日本では、何年にもわたってこれらの問題に重点的に対処する一連の対策を導入している。例えば、新エンゼルプラン(1999年)やプラスワン政策(2009年)は、新しい保育施設に資金を充当、教育費負担の軽減、家族用住宅の改善などのイニシアチブにより、子供を産みやすくするよう策定されている。(Centre for Public Impact 2017)。安倍総理の総合的経済政策パッケージ、いわゆるアベノミクスでは、女性労働力の参画を奨励することで労働力の規模の拡大を目指している。アベノミクス・パッケージにはまた、生産性を高め(例:効率向上と肉体労働の最小化)、介護者の負担を軽減し(例:無人輸送や人工知能)、医療費を最小限に抑える(例:連絡の合理化と遠隔診断)手段として技術革新に重点を置いたプログラムが含まれている。他の注目すべき政策変更には、子供の教育に投資するプログラムがある。これにより、労働年齢の有効数拡大につながるだろう。また、日本の移民制限の緩和により労働力の規模が拡大するだろう。さらに、社会保障制度の完全性を強化するため、日本は消費税の増税を予定している。(ただし、この政策は、労働意欲の低下や世代間不平等が認識されれば確実に効果が薄まるだろう。)

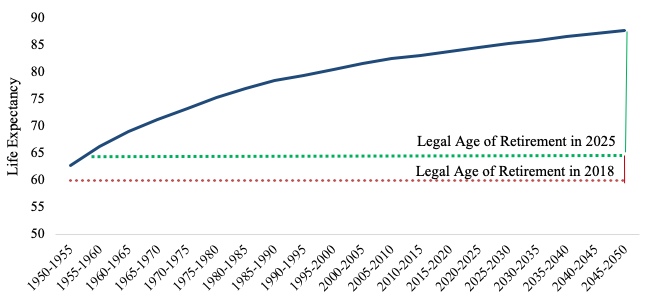

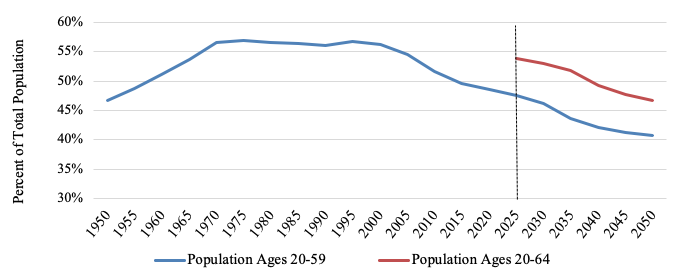

オーストリア、英国、ドイツなどの多くの他の国々の中で日本が特定した1つの主要な政策は、定年年齢と年金受給資格を上げることである。このアプローチは、直接的で簡単で、政治的に実現可能でない他の解決策よりは、すぐに実現できるだろう。例えば、ロボット・オートメーションはとてつもなくコストがかかり、増税は支持を得られないだろう。日本政府は、公務員の定年を60才から65才に引き上げ、退職年齢の従業員の雇用を継続する民間企業を支援することを検討している。これにより、平均寿命と個人が労働力から撤退する時期とのギャップの拡大を抑えることができるだろう(図2を参照)(日本政府 2018)。この調整が2025年までに完了すると想定すれば、総人口に対する労働年齢比率をおおよそ2008年のレベルにまで引き上げることができるだろう(図3を参照)。

日本は同時に、退職に関連しない年金受給年齢を調整し、人口高齢化の財政的圧力を軽減しようとしている。現在、年金受給資格のある日本人は、厚生年金制度では60才から、国民年金制度では60才から70才の間(年金受給額は受給開始年齢によって調整される)で、年金受給の時期を選択することができる(注4)。日本は、厚生年金制度の受給年齢を、男性では2025年までに、女性では2030年までに65才に徐々に引き上げようとしており(Clemens and Parvani 2017)、安倍総理は、70才以降の国民年金の受給開始を選択できる対策を検討している(Obe 2018)。定年年齢と年金受給年齢を引き上げるこれらの対策により、生産労働年齢が拡大され、年金支払義務の財政負担を軽減することができるだろう。しかし、これが大きな制約となるのだが、この対策は、高齢者が仕事をし、長い時間働け、年齢に応じて生産的に仕事ができる健康な状態である場合にのみ有効となるだろう。

高齢者の健康促進

収入(原因)と健康(結果)の因果関係は、医療経済学や開発経済学で十分に確立されている(Pritchett and Summers 1996)が、数多くの研究により、健康(原因)と収入(結果)の因果関係も存在することが明らかになった(Bloom and Canning 2000)。健康な人はより長く働くことができ、よりエネルギッシュである。これは、高齢者の健康を守ることで、その生産性と労働力への参加を高められることを示している(これにより退職年齢の引き上げなどの他の対策の有効な経済効果を拡大できる)。医療費抑制に加え、効果的な健康促進プログラムにより、生産労働時間と生産量の向上につながるだろう。国民が健康であれば、貯蓄率が高まり、医療費が削減され、海外直接投資が増える。これらはすべて、前述のタイプの政策を補完するものである(Bloom et al. 2018, Alsan et al. 2006)。これらの見解は、健康に介入することで、専門家や政策立案者が人口高齢化に対処する戦略を策定する上で慎重に検討すべき社会経済的利益をもたらすという事実を示している。

中期および長期的な政策は、食事の改善、より活発なライフスタイル、喫煙と危険なアルコール摂取の削減、予防接種など、健康を守り促進する多面的なアプローチの一環として機能するべきである。ワクチン接種は、インフルエンザ、肺炎、帯状疱疹などのワクチンで予防できる病気に特に罹りやすい高齢者には、特に大きな結果をもたらすだろう(Yoshikawa 1981)。例えば、肺炎は2016年の日本の高齢者の死亡原因で第3位であった(注5)。感染症にかかる際の費用を考えると、高齢者の予防接種費用は微々たるものであることがすぐに分かる。高齢者は入院が必要になったり、ワクチンで予防可能な疾病で悪化する可能性のある合併症(高血圧や鬱血性心不全など)に罹りやすいためである(Konomi et al. 2017, Stupka et al. 2009)。この予防接種の基本的な利点は、「1オンスの予防は1ポンドの治療に匹敵する」という古い格言に表されている。Konomura et al.による最近の研究(2017)によると、日本の高齢者の市中肺炎の平均治療費は、外来患者の症例当たり346ドル、入院患者で4,851ドルであった。一方、23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン(PPV23)のコストは90ドル未満である(高齢者向けの補助金があればさらに低くなる)(Natio et al. 2018)。これらの費用は直接比較することはできないが、予防接種費用の一部は医療費回避という形で回収される可能性があることを示している。インフルエンザなど他の病気にかかると、さらに肺炎にかかりやすくなる。従って、インフルエンザ・ワクチン(東京のある診療所ではわずか32ドルと宣伝されている)(注6)は、肺炎に対する間接的な予防的利益を生み出す可能性がある。今年初め、日本で爆発的にインフルエンザが流行し過去最高のレベルに達した(Japan Times 2018)が、効果的なインフルエンザ・ワクチンを広く入手できれば、高齢者の肺炎罹患数(おそらく死亡率も)を減らすのに役立つだけでなく、入院やその他の治療費、欠勤や介護労働、感染の可能性を取り巻く不安をなくすこともできただろう。

Sevilla et al.による最近の調査(2017)では、肺炎球菌ワクチン接種はデンマークの高齢者の間で肺炎球菌疾患の社会経済的費用をなくす上で非常に効果的であることを示している。筆者らは、デンマークで肺炎球菌結合型ワクチン(PCV13)を調査し、50~85才の成人の間で、このワクチンは、控えめに見積もっても約150%の利益率を出したことが分かった。さらに注目すべきは、65~85才の糖尿病患者では、PCV13は1,200%の驚くべき利益率を示したことである。これらの利益は、回避された医療費と生産性向上(市場および非市場)の観点での予防接種の利点を示しており、直接的および間接的な利点の手段を介した高齢者予防接種の大きな潜在的価値を示している。制度の違いがあるため、デンマークの結果が日本の同様の仮説研究の結果には当てはまらないかもしれないが、この結果はこのような高い利益の妥当性を証明しており、日本の政策立案者は、人口高齢化の悪影響に対処する対策の観点から、高齢者ワクチン接種を大きな利点の潜在源と見なすべきである。

結論

人口高齢化はこれから数十年の間は取り組みに苦慮する厄介な要因となるだろうが、克服できないものではない。日本は他の国より早く高齢化社会の問題に直面しているが、急速な高齢化による社会経済的問題に効果的に対処する方法を立案し実行するリーダーシップを発揮する唯一の機会を得ることができる。世界の他の国々も最終的には気の滅入るような同じ人口動態の変動に直面する。そのため、日本の政府や企業がこの状況に対処するための政策調整、技術革新、実験的政策とその結果に注目することになるだろう。将来にわたって持続的な人口増加につながる補完的なイニシアチブのシステムを始動する余地はある。当然、健康促進はこのような戦略の重要な要素となるだろう。

本稿は、2018年12月3日にwww.VoxEU.orgにて掲載されたものを、VoxEUの許可を得て、翻訳、転載したものです。