高等教育の費用を誰が負担すべきかという白熱した議論は、今も世界中で行われている。本稿では、比較的高い授業料を徴収しつつ、進学者数やアクセスの程度、大学の質を維持することは可能なのかを検証するため、イングランドの高等教育制度の事例を取り上げる。分析により、無償の高等教育制度から、高額な授業料かつ学費援助が手厚い制度へと移行した結果、大学進学者数が大幅に増加したということがわかった。とりわけ進学者数が最速で増加しているのが、貧困層家庭の学生である。さらに、授業料導入後、学生1人あたりの大学資金も劇的に回復している。

高等教育の費用を誰が負担すべきかという白熱した議論は、今も世界中で行われており、この数カ月の間に、大学無償化に向けた動きが勢いを増している。ニューヨーク州は今年初め、全米で初めて、富裕層を除く州内全住民を対象に大学の授業料を無料にすることを決めた。一方、英国では、労働党が2017年のマニフェストで授業料の全廃を公約にしており、イングランドでの授業料導入の際に設計に携わったアンドリュー・アドニス氏も、授業料の廃止を要求している。

大学無償化推進派は、高等教育へのアクセスに関する格差が拡大し、進学者数が減少することを主に問題視している。授業料は、とりわけ恵まれない生い立ちの若者らを排除する、経済的な障壁と見なされている。一方、授業料賛成派もまったく同じことに懸念を抱いている。すなわち、授業料の有料化によって大学に流入する資金が増え、貧困家庭の学生にも大学の門戸が開かれ、こうした学生を支援する資金を生み出せるようになると主張しているのである(Barr 2013)。

したがって重要な課題は、比較的高い授業料を徴収しつつ、大学の進学者数やアクセス、大学の質を維持することは可能なのか、もしくは授業料はこうした目標の達成の障害となるのかというものである。我々は最近の論文(Murphy et al. 2017a)と報告書(Murphy et al. 2017b)において、イングランドの高等教育制度の文脈の中でこの疑問を検証した。イングランドは1998年までの授業料が無料で学費援助の少ない大学制度から、その後20年間で世界有数の授業料の高い(年間9000ポンド)制度へと移行した。

研究課題と研究設計

1998年の有料化とその後の改革の因果関係を厳密に評価することは容易でない。授業料の引き上げだけではなく、これに伴い返済や学費援助も変化したため、それぞれの集団が異なる影響を受けた。一部ではあるが、イングランドの改革について、特定の側面に関する研究が行われている。たとえば、格差に関する研究(Blanden and Machin 2013)や、財政への影響に関する研究(Dearden et al. 2008)などである。因果関係の研究は、1つの改革の特定の要素に焦点をあてており、たとえば生活費給付奨学金(maintenance grant)の変化に関する研究(Dearden et al. 2014)、大学独自の給付奨学金(bursaries)に関する研究(Murphy and Wyness 2015)などがあり、一般的に英国の学生は(米国の学生と同様)価格に敏感なことがわかっている。

我々はこうした研究をもとに、授業料導入がもたらしたさまざまな経時的影響を、総合的・記述的な方法によって検証する。進学者数、アクセス、大学の質に関する測定尺度を構築し、授業料の導入前後の期間にわたって追跡調査を行う。

改革によって誰がどんな影響を受けたのか?

重要なのは、イングランドの改革が単なる授業料の引き上げではないということである。確かに、授業料は改革の要素の1つだった。1998年に導入された授業料は当初わずか年間1000ポンドで、かなり裕福な学生だけが負担するように収入・資産に関する条件が付けられていた。授業料の導入は、その後の2度にわたる一連の改革への道を開いた。2006年には授業料が年間3000ポンドに引き上げられたが、主な変更点は、授業料を一括で支払う必要がなくなった点である。学生は所得連動返還型無利子奨学金を受けられるようになったのである。この奨学金は卒業後に返済しなければならないが、返済義務を負うのは、年間収入が10000ポンド以上の仕事に就いた者に限定された。2012年には授業料が年間9000ポンドに引き上げられ、奨学金の条件がわずかに変更されたが、引き続き、所得連動返還型奨学金を受けられる(条件の主な変更点は、返済義務の基準額が年間収入2万1000ポンドに引き上げられ、実質金利が課されるようになったことである)。

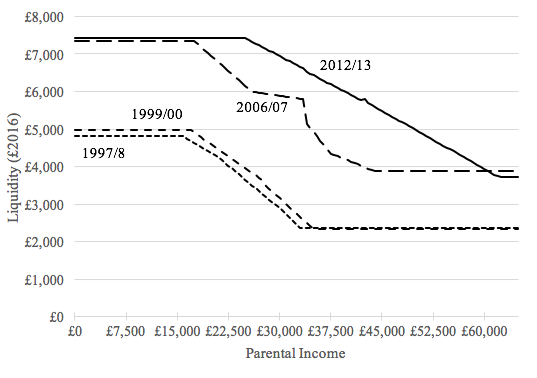

しかし、授業料の引き上げだけでなく、改革によって学生の流動的資産が増加した。図1は、それぞれ異なる授業料制度が実施されていた各期間中において、所得連動返還型ローンと、収入・資産で条件づけられた奨学金を通じて、学生が利用できる正味の流動的資産を示している。

図1は、特に2006年の改革において、在学中の生活費として学生が受けとれる金額が、授業料の引き上げ額と同程度に大幅に上昇したことを示している。実際、現在の学生は、生活費として年間8000ポンド程度借り入れることができる(前述の授業料ローンと同様の方法にて返済)。授業料導入以前、最貧困層家庭の学生で年間約5000ポンド、最富裕層家庭の学生の場合はわずか2000ポンド程度しか借り入れできなかった状況と比較して、著しい改善といえる。

進学者数、平等性、大学の質は改革後どう変化したのか?

我々の研究の目的は、1998年に始まった授業料導入と学費援助の改革が、進学者数、アクセス、大学の質に与えた影響を理解することである。

はじめに、授業料導入直後の数年間と、その後の授業料引き上げ直後の各数年間において、進学者数が増加したのかを検討する。全国四半期労働力調査のデータに基づき、一般的な年齢の学生(高校等卒業直後に大学に入学する19~20歳の学生)の進学率が、1998年に比べて2倍以上となったことがわかった。すなわち授業料導入間近の数年間の進学率が約16%だったのに対し、2015年には約35%に達したのである。また、より年齢層が上の進学率も、改革前と比べて約2倍に上昇していることがわかった。

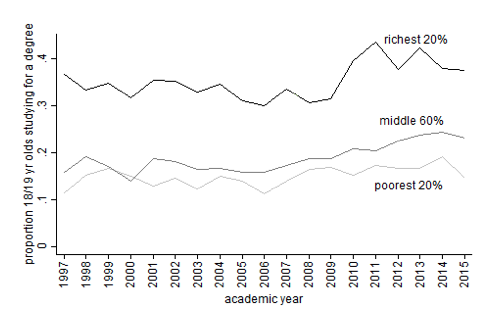

次に、1998年の改革以後、大学進学に関する社会経済的格差が縮小したのかを検討する。この点についても肯定的な結果が得られた。我々の分析の結果、1997年から2015年の間に最低所得層家庭出身の若者の進学率は、最速ペースで上昇し(実際、2015年の進学率は1997年の2倍の20%に上昇)、各集団間の進学格差もわずかに縮小したこと(ただし依然としてかなりの格差があり、最高所得層と最低所得層の学生では約20ポイントの差がある)がわかった(図2を参照)。以上の調査結果はBlanden and Machin(2013)の研究結果と整合的である。彼らによると、1980年代と1990年代を通じて大学進学に関する社会経済的格差は拡大したものの、改革直後の数年間は安定的に推移したという。

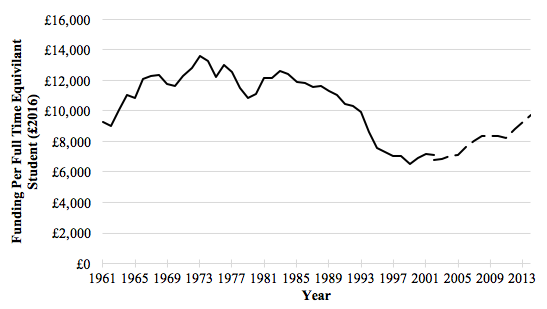

最後に、高等教育の学生1人あたりの資金(高等教育助成会議からの教育費助成および授業料収入)を大学の質の代理指標として、授業料が大学の質に与える影響を分析した。図3は、大衆化が進んだ1980年代と1990年代における大学セクターの財務状況を示している。学生数が増加するにつれ、学生1人あたりの資金は減少している。このことは、国が財政支援の維持に消極的だったことを反映している。ところが授業料の導入以降、フルタイム学生1人あたりの資金は劇的に増加しており、過去最低だった1999年に比べて約50%増加した。この調査結果は、拡大を続けている公的な高等教育制度が直面する重大な課題、すなわち財源不足を浮き彫りにしている。一方、授業料という形で集金することでこの問題に歯止めをかけられるとういうことも示唆されている。

まとめと考察

我々の分析の結果、イングランドが無料の高等教育制度から、高額な授業料かつ手厚い学費援助の制度へと移行して以来、大学進学率が大幅に上昇しているということがわかった。そして驚くべきことに、最貧困層家庭の学生の進学率が最も急速に上昇し、改革後、富裕層と貧困層の学生の格差は安定的に推移、むしろわずかに縮小している。しかし、おそらく最も注目すべきなのは、学生1人あたりの大学の資金が、授業料導入の後、飛躍的に回復していることだろう。

イングランドのシステムには以下の重要な特徴があり、進学者数とアクセス維持に貢献している。

第1に、学生は授業料を前払いで払う必要がない。2006年以降、授業料は全額、政府ローンの対象である。第2に、すべての学生が大学を通じて、多額の生活費を得られる。生活費のためのローンは年々増額されており、最貧困層家庭の学生は現在、年8000ポンド以上の支援を受けることができる。これに対し、授業料導入直前の期間には年5000ポンド以下であった。鍵となったのが、英国の所得連動返還型ローン制度である。この制度により、学生は将来の所得を担保にして安全な借入れを行うことができる。米国などの国では、こうした安全性の高いローンの利用は容易ではなく、授業料の負担は学生にとって重くなる一方である。

完璧なモデルは存在しないが、イングランドの経験は、大学の完全無償化には実のところコストが伴うことを示唆している。

本稿は、2017年10月21日にwww.VoxEU.orgにて掲載されたものを、VoxEUの許可を得て、翻訳、転載したものです。