| 解説者 | 関沢 洋一 (上席研究員) |

|---|---|

| 発行日/NO. | Research Digest No.0114 |

| ダウンロード/関連リンク |

ストレスチェック制度の導入に伴って、うつと診断される人々が増加することが予想されるなど、メンタルヘルスへの対応の強化は急務になっている。うつへの取り組み方として、抗うつ薬への依存度の高い現状から脱却して、認知行動療法を中心とした心理療法による取り組みを強化しようという流れが出てきており、中でも、インターネットを介してコンピュータによる認知行動療法(iCBT)を行うことに対する期待が高まっている。しかし、既存のiCBTでは脱落者が多いことや効果が長続きしないことが問題となっている。この問題に対応するため、人工知能(AI)を活用した認知行動療法(iCBT-AI)が日本の企業により開発され、この効果検証がRIETIの研究として実施された。

研究の背景と動機

――今回の研究に至った背景や動機をお聞かせください。

RIETIにおけるメンタルヘルスの研究は、2012年7月に始まりました。途中から精神科医の宗未来先生に参加していただき、うつにどう向き合うかを中心にして研究を進めていきました。うつへの取り組み方としては、日本では抗うつ薬による薬物療法が中心になっていますが、イギリスでは、労働経済学者のレイヤード氏らの問題提起がきっかけになって、心理療法を中心にしてうつに取り組んでいこうという流れになっています。代表的な心理療法として認知行動療法があり、イギリスではセラピストの養成が積極的に進められています。しかし、認知行動療法の先進国であるイギリスにおいてさえ、セラピスト不足が問題になっています。そこで、セラピストの代わりにインターネットを介してコンピュータによる認知行動療法を行うことによって、セラピスト不足を補い、また、認知行動療法の実施コストを下げることができるのではないかという問題意識が生じており、世界的に研究が行われています。

しかしインターネットによる認知行動療法には2つの大きな問題があります。1つは途中で脱落する人が多いこと、もう1つは効果が長続きしないことです。これらの問題を解決するために、部分的にセラピストが関与する混合型のiCBTもあるのですが、セラピストが関与するとコストが増えるという別の問題が生じてしまいます。

こうした問題への対応策として出てきたのが、人工知能(AI)を活用してコンピュータのスクリーン上に登場する架空のセラピストを作ることでした。NECソリューションイノベータ(株)がこのようなシステムを開発しており、今回の研究ではこのAIを使った認知行動療法(iCBT-AI)がうつ症状の軽減に効果的かどうかを通常のiCBTや、何も行わずに待ってもらうグループ(待機群)と比較して検証することになりました。このようなAIを使った認知行動療法の研究は世界で初めてだと思います。

この研究ではランダム化比較試験(RCT)と呼ばれる研究手法が使われています。RCTでは、取り組みを行うグループと行わないグループをコイントスに似た手続きでランダムに分けます。この手法だと複数のグループがほぼ均等になるため、医学研究の中では最も信頼度の高いものとされており、社会科学でも最近は使われるようになっています。

RCTを実施する難しさ

――実際にRCTを行われて、難しかった点はありましたか。

RCTにはいろいろな手続きがあって、いろいろと勉強になりました。RCTに限ったわけではありませんが、医学に関する研究は、研究計画書を事前に作って、大学や病院の倫理審査委員会にかけて承認をもらい、さらに、臨床研究を行うという登録を事前に行う必要があります。社会科学でもRCTを積極的に行おうとする動きがありますが、こういうさまざまな手続きを経ることによって倫理的問題への配慮やRCTの信頼性を高めていくということは、医学以外の分野ではまだあまり知られていないと思います。

一方、研究の実現に必要な参加者を集めることが難しいだろうと予想していたのですが、今回は簡単にクリアできました。本研究はマーケット調査会社に協力してもらったのですが、調査会社にはモニターとして登録している人々が何万人もいて、こうした人々に募集をかけることにより、1000名を超える人々に研究に参加していただきました。これによって、どうやって必要な参加者数を確保するかというRCTが持つ難しさの1つを乗り越えたと思います。

研究の成果

――今回の研究ではどのような成果がありましたか。

今回はiCBT-AIの効果を測るために、3つのグループにランダムに分けました。AIを使わずにただ指示に従って認知行動療法を行うグループ、AIを活用した認知行動療法を行うグループ、待機群と呼ばれる何もせずに待ってもらうグループです。

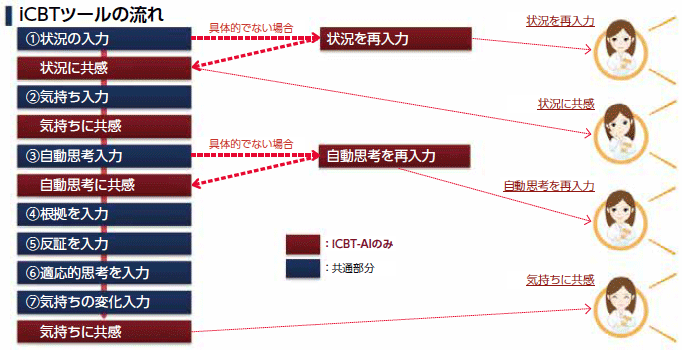

AIを活用した認知行動療法では、架空のセラピストがいて、参加者が自分の気持ちを書き込んだときに共感したり、書き込んだ内容が曖昧だとAIがそれを察知して、もう少し具体的に書けないかというアドバイスをしたりするようになっています(図1)

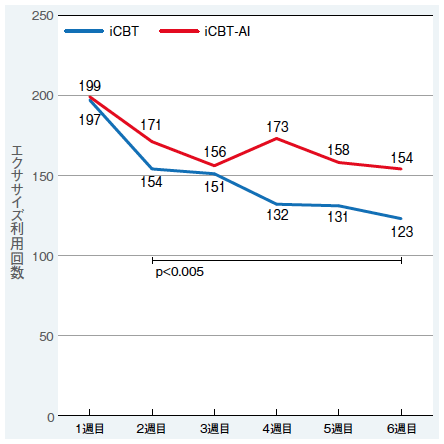

われわれは、AIを使ったiCBTの方が使わなかった場合よりも効果があると予想していたのですが、実際は逆の結果となりました。7週間の取り組みが終わった直後は、AIを使わない認知行動療法の方がより高い効果が出たのです。ただ、エクササイズの利用回数はiCBT-AIの方が多かったので、こちらの方が取り組みやすかったのかもしれません(図2)。

さらに、3カ月間のフォローアップでその後の変化を分析したところ、新たな発見がありました。研究開始前に軽いうつ状態だった人の場合、iCBT-AIを行ったグループは待機群に比べて重いうつになりにくかったのです。もしかしたら軽いうつ状態の人々が本格的なうつ状態になることを予防するという点で、iCBT-AIは効果があるのかもしれません。

――次に研究を深掘りするとしたら、どのようなテーマになりますか。

今回発表した分析結果は基本的なものにとどまっており、まだ集まったデータを分析し尽くしていません。さらに分析する必要があります。例えば、AIのアドバイスが個別にどのような効果をもたらしたかという点があります。書き込まれた内容が抽象的でもっと具体的なものにする必要があるとAIが判断した場合には、その旨を実施者に指摘するのですが、このような指摘を行うことが実施者にとって良いことなのかどうかは、個々のデータをもっと調べてみないとよく分かりません。もしかしたら、実施者はAIによるアドバイスを自分への批判ととらえてしまって、かえって逆効果になっているかもしれません。もちろん、アドバイスがプラスに働いている可能性もあります。この点はまだ分析しきれていませんので、さらなる分析によって明らかにすることになります。

また、先ほどお話ししたように、今回の分析では、iCBT-AIによって、軽いうつ状態だった人の症状が重くなるのを防ぐ可能性が示されました。今回の研究を踏まえて、新しい研究として、参加者を軽いうつの人に絞り、1年間といった長期的に観察するアプローチによって、AIを使った認知行動療法を行うと本格的なうつになりにくいという仮説を検証することは、行うに値すると思います。

――調査会社を使うというサンプルの取り方をしたことから、全体的にうつの症状が軽症だったと書いてありましたが、やや重いうつの人をこういった実証実験に参加させるのは、何かしらの難しさがあるのでしょうか。

実は、重いうつの人も少なからず参加者の中に入ってはいるのです。大うつ病性障害水準とされるPHQ-9の得点が10点以上の参加者は1187人中428人で、それなりに集まっているのですが、全体的には軽い人の割合が高くなってしまったため、軽い人が中心になったということです。

PHQ-9の得点が10点以上かどうかを基準にして、重いうつの人と重くない人に分けて、重い人だけについて見ると、重い人には効果が出ています。ですから、少なくとも7週間のエクササイズが終わった時点で一番効いていたのは、重いうつの人だったとはいえます。全体的には重いうつだと難しいという明確な証拠はなかったように思います。

研究成果を政策に生かすために

――今回の成果を政策に生かせる余地は、どういったところにあるとお考えですか。

もしもiCBT-AIに大きな効果があれば今回の成果は政策に直結したと思いますが、残念ながらそうはいきませんでした。さらに研究を進めて、かなり高い確率でうつになることを予防できる取り組みを明らかにすることが望まれます。そのためには今回の結果にこりず試行錯誤することが必要で、そのための始めの一歩として、いろいろな人にこの論文を読んでもらいたいです。この分野の研究に対してあらゆる面からのサポートが欲しいので、少しでも興味のある人にはぜひとも読んでもらいたいです。

メンタルヘルスについての研究はまだまだ不十分だと思います。見方を変えると、まだあまり研究が行われていないために、伸びる余地も大きいのではないかと思っています。

――高齢化に伴い、社会保障や社会構造の面からフィジカルにフォーカスされる傾向が強くなっているのだと思いますが、メンタルの方も患者は増えているのでしょうか。

増えているという説もありますが、これまでは病院に行っていなかった人が行くようになるといった理由で、見かけ上増えているように見える場合もあるみたいです。特に、ストレスチェック制度ができて、問題がある人が産業医と面接して「うつ病ですから医者に行きなさい」と言われれば、客観的に見てうつになった人数が増えていなくても、うつという診断を受ける人が増える可能性はあります。そういう意味では今年は節目かもしれません。

――iCBT-AIの開発を政策につなげるために、RIETIが果たす役割は大きいと思います。先例としてこういう研究が出れば、効果のある新たな政策立案が可能になることが期待されるのですが、その点についてご意見はありますか。

このプログラムそのものは民間企業が開発したもので、それを慶應義塾大学医学部の先生とRIETIで効果を検証したという意味では、産官学連携で実施した側面が強いです。実際、こういったプログラムの開発をRIETIや学者が単独で行うのはかなり無理があるので、民間企業が開発したものの効果を検証してフィードバックし、さらにいいものを開発するというのは、今後の研究の在り方として望まれる方向だと思います。

今回の実験は、産学官連携で役割分担がうまくワークしたことで成功したのですが、連携が進み過ぎると、中立性が保たれなくなって、RCTのような最もバイアスがかかりにくい研究形態においてさえバイアスが生じる可能性があることが指摘されています。今後も中立性を維持しながらも、民間企業で開発したものについて、本当に効果があるかを検証していって、より良いものにしていくというのは、あり得るアプローチだと思います。

――役割分担をもう少し詳細に教えてください。

全体構想を考えたのは宗先生で、私は調査会社などとの間をつないだり、日々の運用手続きや進行管理を行ったりする役割でした。事務局的にロジスティクスをやっていました。また、分析は竹林由武先生に行っていただきました。

日本の政策立案のために

――今の日本の政策立案の仕方をどうご覧になっていますか。政策をより良くするためにどういったアプローチがあると思われますか。

政策立案においてもっとRCTを行うことによって、科学的な政策立案を進めていくことが1つの方向性として考えられます。ただ、多くの場合、政策立案部門でRCTを行うのは、かなり無理があると思っています。例えば、中小企業金融を受けられる企業と受けられない企業をくじ引きで決めて、それぞれにどのような効果の差があるかというRCTを行うことは不可能ではないと思いますが、実際には反対が強くて難しいと思います。

例外は医療と介護です。医療はRCTによるエビデンスが相当蓄積されている割に、実際の医療政策には十分に生かしきれていないと思うので、RCTによって得られたエビデンスに照らして、日本における医療面での取り組みが本当に効果あるといえるのかどうかを明らかにし、それに沿って今後の医療政策を見直していく余地は相当あると思います。介護についても、介護予防に資する取り組みをRCTによって選別していき、本当に効果のあるものを残していくことが求められていると思います。

――今後、AIはどの分野でも利用されるようになるでしょうが、AIならではの効果検証の難しさもあるような気がします。

通常、RCTを行うと、複数のRCTの結果を束ねてメタ解析をして効果の有無を検証するのですが、AIのように日々刻々と発展していく技術でメタ解析をすると、時代遅れの研究結果も含めた分析を行った結果として、全てのAIが効果がないかのような誤解を招く結果が出てしまうかもしれません。また、AIのように多様性がある場合、効果も千差万別かもしれないので、こうした多様性を考慮に入れていく必要もあると思います。

解説者紹介

関沢 洋一

2006年〜2008年東京大学社会科学研究所 准教授、2008年〜2012年経済産業省通商政策局経済連携課 経済連携調査官、2012年〜独立行政法人経済産業研究所 上席研究員。主な著作物:「感情が消費者態度に及ぼす影響についての予備的研究」『行動経済学』第5巻、2012年(桑原進氏との共著)(旧稿 RIETI Discussion Paper, 12-J-027)、「紹介 バイロン・ケイティのワーク」『精神医学』第54巻第5号、2012年(清水栄司氏・田中麻里氏との共著)、『日本のFTA政策:その政治過程の分析』東京大学社会科学研究所、2008年、など。