| 解説者 | 大湾 秀雄 (ファカルティフェロー) |

|---|---|

| 発行日/NO. | Research Digest No.0111 |

| ダウンロード/関連リンク |

日本ほど企業の従業員持株会導入比率が高い国は他にない。従業員持株会に、生産性押し上げ効果があることを示す先行研究はあるが、今世紀に入って所有構造が大きく変わる中、その経済的便益に関する不透明感は増している。そうした現状を踏まえ、大湾秀雄RIETIファカルティフェローは持株会の有無で効果を計測するのではなく、持株会への従業員の参加度合いの変化による影響を分析した。その結果、従業員1人当たり保有金額の増加は付加価値生産性を押し上げることが確認され、また従業員持株会参加によって高まる従業員へのコミットメントと外部からのモニタリングの間には補完性があるとの示唆が得られた。企業レベルで従業員持株会制度の運用を見直すことを勧める。

研究の目的と概要

――まず今回の研究の目的と概要をお聞かせください。

日本企業の従業員持株会の導入率は、東京証券取引所上場企業の9割以上と欧米に比べて突出しています。従って、従業員持株会が日本企業の生産性や競争力に与える影響を確認することは、政策的にも非常に重要な問題だと思いました。それと、この20年で日本企業を取り巻く外部環境も株式の所有構造も大きく変わっていますので、ひと昔前の分析との比較は重要です。

非常に驚いたのは、従業員持株会がかなり有意な形で生産性の押し上げ効果があったことです。固定効果モデルに沿っていえば、従業員1人当たりの保有金額が10%上昇すると、付加価値は0.76%上昇し、総資産利益率(ROA)も0.08%押し上げています(表)。トービンのQで測った企業価値も1.6%引き上げています。単に企業価値や利益を押し上げるのではなく、そうして生まれた生産性向上による経済的なレントの一部は、従業員に対して配分されています。1人当たり保有金額10%の増加は賃金に対して0.2%の引き上げ効果を持ち、生産性上昇の恩恵の2割程度は従業員に配分されていることになります。これが今回の研究の中で一番大きな成果だと思います。

| 非説明変数 | 付加価値 | 平均賃金 | ROA | トービンのQ |

|---|---|---|---|---|

| 注目の内生変数 | ||||

| 従業員1人当たり保有金額:対数表示、1期前 | 0.0760*** | 0.0195*** | 0.0083*** | 0.157*** |

| (標準偏差) | (0.0078) | (0.0028) | (0.0009) | (0.020) |

| 係数の解釈:1人当たり保有金額10%上昇の効果 | 0.76%上昇 | 0.20%上昇 | 0.08%ポイント上昇 | 1.57%上昇 |

| 注:上記以外の説明変数については本表では割愛されており、本論文表7-10を参照ください。 *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 |

||||

それ以外に、どういう企業で生産性の押し上げ効果が高いかを分析すると、当初の予想では外国人投資家や機関投資家の保有比率が高い企業は生産性押し上げ効果が小さいと予想していたのですが、逆にそういった企業ほど効果が大きいという結果になりました。また、中堅企業よりも大企業の方が、新興企業よりも社齢の長い企業の方が生産性押し上げ効果が高いという結果も出ました。

――従業員持株会とはどういう制度ですか。

従業員持株会の制度自体は1960年代の終わり頃、野村證券をはじめとする日本の証券業界が企業に提案する形で導入されました。1967年に資本取引自由化が始まって、日本企業が外資に乗っ取られるのではないかという不安が広がり、その防止策として導入されたのです。その後、次第に普及が進み、1980年代後半には上場企業での導入率が9割以上になりました。

制度としては、従業員が民法上の組合組織を作って、経営側ではない人を理事長として従業員が指名し、その理事長が管理する形で従業員が資金を積み立てます。年に1〜2回、積立金を変更でき、例えば4月に従業員持株会に対する積立を月1万円とすると、毎月その分が給料から差し引かれます。会社は奨励金を設定して、一番典型的なのは5%、次に多いのが10%ですが、5%の奨励金を設定した場合、従業員が月1万円を積み立てると、会社はその5%に当たる500円を足して投資する形になります。投資の判断は、従業員に任されている点が特徴です。

アメリカのEmployee Stock Ownership Plan(ESOP)の場合は、信託形式になっていて銀行が管理しているなど、管理形態上の違いがありますが、より重要な違いは、欧米のESOPでは通常、従業員が自らの資金を使って投資するのではなく、会社が報酬の一部として従業員に株を譲与する形になっている点です。税制上の優遇措置もあります。アメリカにはEmployee Stock Purchase Plan(ESPP)もありますが、その場合は会社から割引価格で自分の名義で買います。日本の場合は自分の名義ではなく、組合として従業員全体で購入する形になるところが異なります。

日本版ESOPが数年前にできましたが、信託形式であることで借入ができるようになりました。昔は借入することはなかったのですが、今は日本版ESOPを選べば借入ができます。その利点は、会社が自社株買いで保有する金庫株を、持株会が引き受けることが可能になったのです。2001年の商法改正で、自社株買いが幅広く認められるようになりました。例えば、大株主の株式放出を会社が取得した場合、市場で売ると需給に影響を与えますし、償却も面倒です。そこで、いったん従業員持株会がお金を借りて、会社からその株を譲り受け時間をかけて消化していくわけです。企業は価格を保証する形で譲渡します。日本版ESOPは、どちらかというと従業員のためというよりも、会社にとって自社株処理が非常にフレキシブルになるというメリットがあります。

――今回は1989〜2013年の東証上場企業を対象に、同一企業を時系列で追い掛けることができるパネルデータを使用していますが、このデータを用いる利点は何ですか。

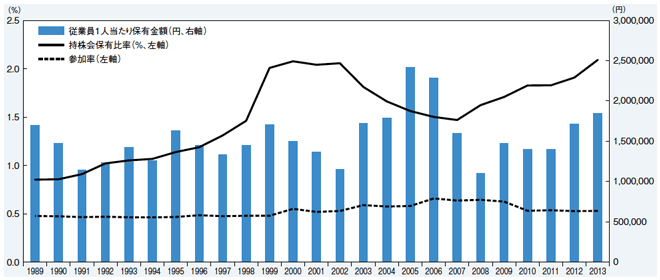

2つあると思います。東証が収集した従業員持株会状況調査は非常に詳細なデータで、単に従業員持株会があるかどうかだけでなく、参加人数や1人当たりの保有金額、保有株数、企業の奨励金などのデータも入っています。1989〜2013年は、上場企業の従業員持株会の導入比率が9割超に達している時期です。過去の先行研究の多くは従業員持株会を持っているかどうか(Extensive Margin)による生産性の影響を見ていますが、日本では現在ほとんどの企業が導入しているので、意味がありません。われわれが着目したのは、制度があるかどうかではなくて、参加の度合いや投資の大きさ(Intensive Margin)が生産性にどういう影響を与えているかという点です(図)。従業員持株会のこうした詳細なデータは、日本にしかありません。

[ 図を拡大 ]

それから、1989年から2013年までの間に、株式の所有構造が大きく変わりました。その中で従業員持株会の持つ役割も変わり、生産性への効果も恐らく変わったと予想されます。そういった分析ができたことが、今回の研究の大きな利点だったと考えています。

分析でこだわった点

――今回の研究の特徴は、従業員持株会の正と負の効果をさまざまな指標に分けて示したことだと思うのですが、分析に当たって特にこだわった点や苦労した点はありますか。

こだわった点は2つあって、1つ目は因果関係を明らかにすることです。先行研究では、相関関係を見たり固定効果モデルを使ったりする分析にとどまっていました。

ただ、固定効果モデルでは、時間とともに変わる観測不能な企業属性が引き起こすバイアスは除去できません。例えばその企業が将来有望な事業を持っているのかどうかといった情報は、われわれ研究者には観測できませんが、そういった観測できない企業の成長性や利益を生み出す力は、従業員持株会への参加と将来の生産性に同時に影響を与えるので推定バイアスを生みます。従って、操作変数を使った分析を試みました。今回のデータには奨励金という情報があったので、同業他社の奨励金や超過投資収益率を操作変数として使いました。

ただ当初は、なかなかいい操作変数が見つかりませんでした。奨励金などは、当然従業員の参加に大きな影響を与えるわけですが、奨励金は経営陣が決めているので、経営陣の将来の収益や成長性の予想などを反映して決まる可能性があり、それによって引き起こされるバイアスがあります。最終的には当該企業ではなく、同業他社の奨励金や超過投資収益率を使いました。適切な操作変数であることを確認するためのいろいろな統計的検定をパスした変数を使っていますが、まだ十分ではないと感じています。

こだわった点の2つ目は、正の効果と負の効果の両方があることを示すことです。正の効果は1人当たりの保有金額がある程度とらえていて、発行残高に占める従業員持株会の保有比率が負の効果をとらえると考えて推計しました。固定効果モデルを使うときれいに正と負の部分が分かれるのですが、操作変数を使うとどうしても有意な形で結果を出せませんでした。ただし、株主からの圧力が強まると従業員持株会の生産性押し上げ効果が高まるという結果は、外部のモニタリングが負の効果を減少させていると解釈できますので、間接的に正負両方の効果を示唆する結果になっています。

好業績ワークシステムとは

――好業績ワークシステムとはどういうもので、従業員持株会とどのような補完性があるのでしょうか。

好業績ワークシステムは、日本的経営から抽出された概念と考えられます。1980〜1990年代、日本の製造業の生産性が非常に高かった時期、生産性を引き上げている要素を欧米企業に移植する努力の中で生まれたコンセプトです。主な要素としては、雇用保障、従業員に対する権限移譲、多能化(従業員の技能の幅を広げること)、チームの活用があります。論文の中で、好業績ワークシステムとか従業員参加型経営という言葉を使ったのは、従業員持株会との補完性が予想される要素を的確に含む概念だからです。日本的経営とか日本的雇用慣行では、その中のどの要素を指しているのかがぼやけてしまいます。

それから、なぜ従業員の自律的参加を促す諸慣行が従業員持株会と補完性があるかというと、企業と従業員の長期的な関係の中で、従業員の持つ情報がより有効に活用されるからです。従業員が株を持つと、従業員と株主、そのエージェントとしての経営陣との間で利害対立が減り、長期的に従業員と経営陣の間で暗黙の合意が広がってきます。その中で協力的な関係を築くことにより、企業が繁栄する上で望ましい行動を従業員が取るようになります。それが好業績ワークシステムのベースになっていることから、従業員持株会と好業績ワークシステムとの間には補完性があると考えているのです。

――機関投資家や海外株式保有者の持株比率が高くなるにつれて、従業員持株会の正の効果が高くなります。好業績ワークシステムとの補完性が重要なのであれば、なぜ短期的な利益を追求する株主の存在によって生産性押し上げ効果が強まるのでしょうか。

1つに、恐らく機関投資家や海外投資家は一般的に思われているほど短期的ではありません。多くの海外投資家は日本の優良企業に投資しており、多くの優良企業は従業員との中長期的な雇用関係を大事にしています。そうした日本企業の雇用のコミットメントを、多くの海外投資家は必ずしも否定していません。

一方、海外投資家、機関投資家が入ることで経営陣に対するモニタリングがより働きます。従業員持株会の比重が大きくなると、エントレンチメント効果(塹壕効果)といわれる負の効果が出やすくなります。つまり、安定株主比率が高まることで経営陣に対する規律が弱まります。あるいは従業員の持株比率が増えることで、必要なリストラや雇用調整が遅れるといった弊害も考えられます。海外投資家の保有比率が上がることで、こうした行動を経営陣が取らないようにモニタリングできます。それが従業員持株会の負の効果を相殺し、正の効果をより強く生み出すのだと思います。

政策的インプリケーション

――政策担当者や企業経営者に、特に知ってもらいたいポイントはありますか。

欧米で従業員持株会に対する税制上の優遇措置をいろいろな国が採用していて、日本でも業界から税制優遇を求める声が出てくる可能性はあります。ただ、税制上の優遇措置が必要になる理由が見当たりません。従業員持株会を導入することによるリターンが他の会社にも波及するような、外部性の問題が何かあれば政策的介入の余地はありますが、今のところ生産性向上の利益の8割近くは企業が享受しています。別に政策的介入をせずとも、その効果を企業経営者がしっかり認識していれば、適切な奨励金の水準が設定されるので、税制面での支援は今のところ必要ありません。

しかし現実には、奨励金の典型的水準は5%と低く、従業員持株会の経済的便益が経営者に十分に理解されていない可能性があります。もう少し奨励金を引き上げて、現在上場企業平均で2%程度の持株会保有比率を若干引き上げる施策を企業が取っても良いのではないかと考えています。RIETIのディスカッションペーパーを通じて、世の中に持株会の効果を認識してもらおうというのが、われわれの意図です。

――これからの研究テーマについてお聞かせください。

どんな企業にとって従業員持株会がより大きな効果を持つかについては、まだ十分に分かっていません。従業員持株会が好業績ワークシステムと補完性を持つことについては、われわれは単に仮説を提示しただけで、証明してはいません。今後は、従業員の能力や情報を最大限に引き出す自律的な職場組織や慣行を持つ企業において、従業員持株会がより大きな正の効果を持ち得るかどうかについて、さらに研究を進めたいと考えています。ただ、適切なデータがあまりありません。厚生労働省の労使コミュニケーション調査で、組織内の縦横の情報共有の仕組みに関する情報が取れるので、こうしたデータを用い、組織内コミュニケーションと持株会との補完性を研究していこうと考えています。

解説者紹介

大湾 秀雄

1999年〜2006年ワシントン大学 助教授、2006年〜2009年青山学院大学 教授、2010年東京大学社会科学研究所 教授。2013年4月独立行政法人経済産業研究所ファカルティフェロー。

主な著作:「組織や人事制度を設計する」、『身近な疑問が解ける経済学』第10章、2014年9月、「製品市場と職場組織-理論と実証」、『企業の経済学』第12章、2014年12月、「中間管理職の役割と人事評価システム」、『企業統治の法と経済』第2章、2015年3月。