| 解説者 | 宮川 努 (ファカルティフェロー) |

|---|---|

| 発行日/NO. | Research Digest No.0106 |

| ダウンロード/関連リンク |

経済全体の生産性を向上させる手段の1 つとして、企業の参入と退出を促すことの重要性が指摘されている。しかし、企業の参入・退出だけが生産性に影響を与えるのだろうか。日本などではむしろ同じ企業が、自社の製品を活発に切り替えていくことで生産性を高めている事例が目に付く。こうした観点からディスカッション・ペーパー"Product Dynamics and Aggregate Shocks: Evidence from Japanese product and firm level data"は、企業レベルよりも細かな製品の追加と廃止という現象に注目し、日本の「工業統計表」をもとにマクロ経済上の変動が企業の製品の改廃にどのような影響をもたらすのかを考察した。論文の筆者の1人、宮川努RIETIファカルティフェローに、政策的含意も含めてそのポイントを聞いた。

――このディスカッション・ペーパー(DP)はRIETIが2011年度から進めていた「日本企業の競争力:生産性変動の原因と影響」プロジェクトの研究成果のようですね。

このプロジェクトは清田耕造先生(慶應義塾大学教授)が中心となって進めていたもので、企業レベルのデータを使って、日本企業の国際競争力が貿易や海外直接投資などの要因によってどのように変化するかをさまざまな角度から分析しようという狙いです。

論文執筆のいきさつはいささか異色です。具体的に言うと、清滝信宏先生(米国プリンストン大学教授)が共同研究者と論文で日本の為替レートの変動と製品輸出の増減の関係を調べていて、マクロ的には円安が進んだからといって必ずしも輸出が増えるわけではないという結論を出していました。論文はかなり高度なモデルを構築しているのですが、実証のほうはデータが十分取りきれていないとのことでした。たまたま先生とディスカッションしたときに、私と川上淳之先生(帝京大学准教授)が以前に企業の財の構成変化について考察する論文を書いており、そのデータを使うとモデルがうまく説明できるのではないか、ということになり、それがきっかけでプロジェクトに後から加わることになったのです。

――それでは論文の内容について伺います。まずこの論文の経済学的な位置づけは何でしょうか?

いま企業の新陳代謝、つまり参入や退出を活発化させるということが、「アベノミクス」などでも盛んにいわれています。経済学でも1990〜2000年にかけては、それをデータで確認するという方法が一般的だったのですが、2000年以降欧米では、それを理論的に解明しようという動きが活発化しています。実際企業の新陳代謝はデータで確認できるわけですけれども、一体どういう要因によって新陳代謝が起きるのかというモデルが必要なわけです。最近の流れは、これをマクロ経済モデルの中に組み込んでいくのが一般的になっています。それによって、経済全体の生産性ショックや外需の増減、財政支出の動向などといったマクロの政策や環境の変化が、企業の新陳代謝にどのような影響を及ぼすかが分かるようになります。

もう1つは実証の部分です。これまで新陳代謝といった場合、企業の参入と退出を考えていました。これも2000年代に入って、企業のレベルではなく財、つまり製品のレベルで考えたらどうかという方向に議論が深まっています。特に「企業の新陳代謝」というと、例えば米国では、グーグルが出てくるといったことが連想されやすいのですが、日本では企業の参入・退出率は低いわけで、むしろ既存企業の動きが生産の動向に大きな影響を及ぼしているというのが一般的です。財の動向に注目すると、既存企業の財の入れ替え、プロダクトスイッチングが重要であろうと思われます。これも新陳代謝の1つの形といえるでしょう。

企業の財の入れ替えは、なかなか観察しづらい面もあるのですが、私たちが以前行った研究の中で、経済産業省が集計している「工業統計表」の「品目編」と「企業編」を使うことによって、企業の中での品目の入れ替わりの状況を明らかにすることができました。一方清滝先生のモデルですが、企業の新陳代謝の中に、企業レベルの参入・退出だけでなく、財レベルのプロダクトスイッチングも視野に入れて構築されているのが特徴です。この研究の問題意識の中には、われわれがこれまで分析してきた日本のデータによって彼らの構築したモデルの重要な構成部分を検証してみようという考えがあります。

世界的な研究の流れの中で見てみましても、2000〜2010年以降に提唱された最新の考え方の上に立っているといえますし、データの面でも企業の新陳代謝を製品の入れ替えという観点から見つめ直すという意味合いを持っています。

――清滝先生のモデルは企業レベルの製品の入れ替え動向を説明するのに好適だったのですね。

実はこのモデルは企業の新陳代謝を見るときに財の数を見ようとしているのが特徴です。通常、企業の新陳代謝というと、参入や退出の結果として企業の数がどう変化するかと捉えられますが、彼らのモデルによると、新陳代謝とは財を生み出す力と財を減らす力の相対関係で、前者が後者を上回れば財の数は増える、そうでなければ財の数が減る、という考えに立っているわけです。

その上でこうした新陳代謝にマクロ要因、具体的には生産性ショックや財政支出の動向変化、為替レートの変動がどのような影響を与えるかを見ようとしています。

また「財」といっても国内だけで流通する国内財と輸出財の区別がありますが、それぞれにどのような影響が及ぶのか、こうしたことまで考慮に入れた精緻な、というか複雑な作りになっていて、マクロ的な変化が国内財、輸出財にどのような変化を及ぼすのか、といったことまで分かるようになっています。この研究でも財全体と輸出財に分けて分析を行っています。

――元データとして日本の「工業統計表」を利用しています。「工業統計表」にはどんな利点があったのでしょうか。

先行研究が使った米国の工業統計表ではデータが5年に1回しか取れないのです。また品目についても5桁分類にとどまっていて、細かな製品レベルまで捉えるのが難しくなっています。これに対し、日本の工業統計表の品目編はもう1桁多い6桁分類となっており、ここまで細かくなるとわれわれが普通考える「製品」のイメージに近くなります。例えば「ラジオ」(301411)、「プラズマテレビ」(301412)、「液晶テレビ」(301413)は6桁分類では別のカテゴリーに入ります。ある企業が製品をラジオからテレビに切り替えたとすれば、かなり大きく製品を入れ替えたというのが実感ですが、製品分類が粗いとひとくくりにされてしまい、企業の工夫の実態は分かりづらくなります。実際プロダクトスイッチングでは、あまり関係のない業種に飛び込む例は少なく、企業が既存の技術を生かして近隣の製品分野に入っていくという形が一般的なので、分類が細かければ細かいほど考察には都合がいいわけです。

もう1つは、1990年代末から2010年頃までと期間は限られているのですが、毎年のデータが取れるという点です。米国では1970年代から統計が取られているようですが、5年に1回の集計のため、大きな構造変化を見るのには好都合といえます。一方でマクロ経済との関係でいうと、例えば財政支出は5〜10年といった構造変化を狙ったものではないので、もう少し細かな時間間隔でデータが必要となってきます。

ただ工業統計表は事業所ごとの製品の出荷額や従業員数は分かるのですが、論文が対象としているのはあくまで企業レベルの動きですので、事業所ごとのデータを企業レベルに統合する必要があります。幸いRIETIでは、事業所のIDなどを手がかりに、ある事業所がどの企業に属するかを付き合わせるプログラムが開発されていて、これを使って事業所ごとに集計されている製品のデータを企業のデータとして再構成することができました。事業所の数、製品の数も膨大ですのでデータ整備は相当大変な作業でした。もう少し長いスパンでデータがほしいうらみはありますが、1990年代前半はデータがなく、また直近は経済センサスのデータを使いたかったのですが、まだ接続ができないなど制約もあることは事実です。

――データから発見されたファクトの中で、重要と思われるのはどんなことでしょうか。

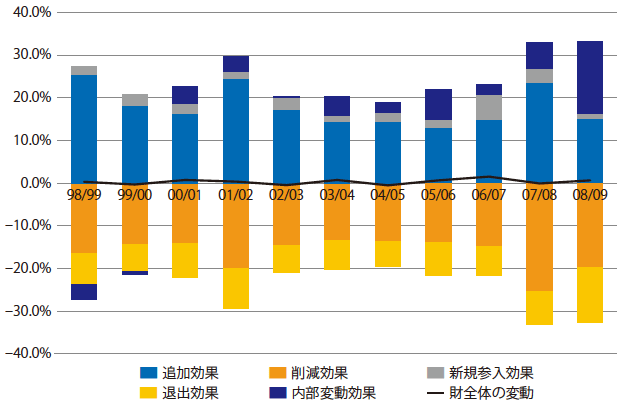

まず、この10年程度の間企業ベースで見た製品の数はあまり変化せず、安定しているように見えるのですが、中をみると非常にダイナミックに動いているといえます。しかも先ほどから言っているように、既存企業による製品の追加や削減といった動きが非常に大きな割合を占め、企業の参入や退出の効果を大きく上回っていることが分かります。本当はこうしたデータを日本だけで見ないで、米国と比べられるといいと思います(図1)。

ただ出荷量全体の変化については、既存企業の既存製品の変動が一番大きな要因となっています。その次の要因として既存企業による製品の追加と削減がくるという結果が出ています。したがって新陳代謝を企業の参入と退出という側面からだけ見ると、日本企業のダイナミックさが見えにくくなるのではないかと思います。

また複数の製品を生産する企業は、単一製品を生産している企業よりも概して生産性が高い傾向が出ます。この結果は日本でも米国でも同様のデータを使った研究では同じような結果が出ています。高い生産性をバックにして既存の製品に新しい製品を付け加えていくといったことをイメージすればいいでしょう。

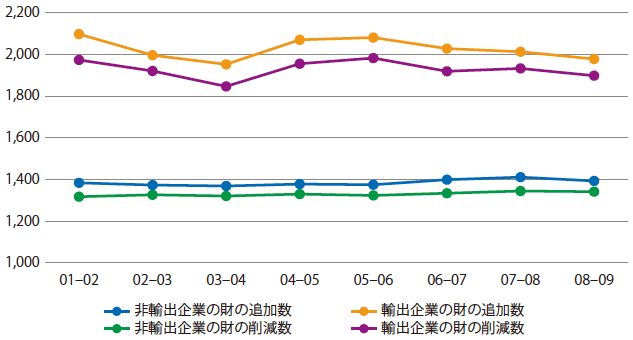

さらに輸出企業とそうでない企業を比べてみますと、概して輸出企業のほうが、製品の数が多く、彼らの生産性が高いという結果が出ています。これも先行研究の結果と一致します。具体的には輸出企業は、海外市場のマーケティングなどセットアップのための費用がかかるため、あらかじめ生産性の高い企業でなければ、なかなかそれを乗り越えられないというわけです(図2)。

もう1つ付け加えると、先行論文では輸出企業と非輸出企業の規模を比べていて、理論上は輸出企業のほうが規模は大きくなるはずなのですが、実証レベルでは大企業を分析対象にしたことから、予想した通りの結果が出なかったようです。一方、日本の工業統計表は大企業から中小企業まで幅広い企業が含まれており、この研究では理論モデルが提示する通りの結果が出ています。当然ともいえますが、製品の入れ替えも輸出企業のほうが、非輸出企業よりも活発に行われる傾向が見られます。

――実証面について伺いたいと思います。論文の中では3本の回帰式が出てきますが、ここでどのようなことを調べようとしたのでしょうか。

1番目の式は企業の製品数の変化の要因を見ようとして、企業の前年比の製品の増減数を被説明変数に置いています。2番目は被説明変数に製品が増加したかどうか、製品が減少したかどうか、そして製品が増加または減少したかどうかというダミーを置いています。3番目は輸出への影響を分析しようとしていて、被説明変数に輸出が増加したか否かのダミーや製品の輸出比率などを入れています。

一方説明変数は6つありまして、その企業の生産性、マクロ的な要因を見るために業種全体の生産性の変化、外需、政府支出、為替レートをパラメーターに入れています。また製品数の変動は当年の製品数と関係する(負の相関)はずなのでそれも付け加えています。

注意すべき点としては、この分析をする際には対象となる企業が含まれる業種のデータが必要となるのですが、生産性、外需、政府支出のそれぞれについて工夫を凝らして、業種別のデータを算出しています。また為替レートについては政府支出と同じような動きをすることがあるため、先行研究の結果を参照しながら、そのまま式に加えずに、生産性の高低を掛け合わせた上で説明変数に入れるといったやり方をしています。

――推定の結果について簡単に説明してください。これからどんなことが分かったといえるのでしょうか。

典型的な例として2番目の式で被説明変数に製品を追加したか否かとしたときの結果で説明しますと、企業の生産性、それからマクロ要因としての業種別の生産性、外需、政府支出のそれぞれについて係数の符号が正になっています。基本的には企業にとってのポジティブな変化が製品の追加に影響していることになります。多くの係数が有意となっており、理論モデルが示した結果と一致しています。また為替の変動と企業の生産性との交差項は係数が負になっています。つまり円安が起きても、生産性の高い企業は製品を増やすことはしないということを示しています。理論モデルは生産性の高い企業ほど為替変動に対する反応度が低いといっており、それと一致します。

反対に製品を減らしたか否かとマクロ要因との関連性を調べてみると、増やしたか否かと比べてあまりきれいな関係になりません。製品を減らすという行動のほうは、マクロ的な要因とは異なった要因で決まってくるのかも知れません。

今回の論文は製品の追加と廃止を企業レベルで見るということが主眼ですが、実は産業レベルでも実証をしていて、そちらはもっとモデルと整合的な面白い結果が出ています。また、企業の参入・退出についても調べているのですが、参入はともかく退出については思わしくなかったということも今後の課題として付け加えておきたいと思います。

――この論文から得られる政策的な含意は何ですか。

企業の新陳代謝を促す政策が注目されています。私が以前から言っていることなのですが、新陳代謝といった場合、単に企業の参入・退出を促す政策にとどまらず、既存企業の製品構成の変化に着目した政策ツールも必要になってくるのではないでしょうか。もう少し具体的にはイノベーションを包括的に支援する税制、また新規企業のスタートアップと、新製品開発を狙った分社化といった既存企業の行動を同等にサポートする政策が考えられます。

また、為替レートと企業の輸出との関係ですが、日本の産業は新興国の追い上げを受けて生産性の高い分野に特化してきているわけですが、今回の実証結果でもそうした傾向が見てとれます。円安によって輸出が増えるという素朴なマクロ経済の考え方は過去には有効だったかも知れませんが、企業の生産性向上への努力に着目すると、そうした経路が必ずしも現在有効ではなくなってきているのではないかともいえます。参入・退出を含めた企業による製品の新陳代謝の動きに沿ったマクロ政策の展開が望まれるところです。

解説者紹介

宮川 努

学習院大学経済学部教授。1978年東京大学経済学部卒業。2006年一橋大学大学院経済学博士号取得。1978年日本開発銀行入行。その間にも、87年ハーバード大学国際問題研究所客員研究員、88年エール大学経済成長センター客員研究員、また、92年から数年にわたり日本経済研究センター主任研究員等も務める。2004年よりRIETIファカルティフェロー。2006年よりLondon School of Economics 客員研究員も兼任。2009年4月-2011年3月学習院大学副学長。主な著作物:『日本経済の生産性革新』日本経済新聞社(2005)等多数。