安倍政権は、成長戦略の柱の1つに「女性活躍推進」を掲げている。本稿では、建設業界における、女性を活用した人材確保に向けた施策を取り上げる。

人材不足に悩まされる建設業

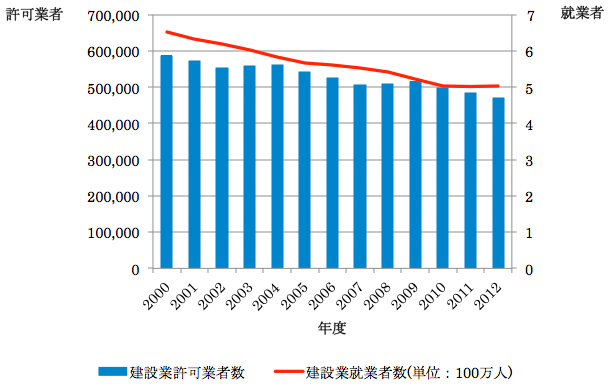

建設業許可業者数は、2000年度から2012年度の間に11万社以上減少している。それに伴い、建設業就業者数が150万人以上減少した(図1)。背景には、従事者の高齢化の進行や、過去の新卒採用の抑制や離職率の上昇による若年従業者の減少がある。2020年の東京オリンピックの開催などにより建設需要は増しているが、建設業界は深刻な人材不足に悩まされ、供給能力不足が懸念されている。Konno (2015) は建設業者の人材不足により、公共工事の入札不調の発生や、新規に開業した建設業者の廃業を招くことを示している。

人材確保の取り組みとして、国土交通省と建設業5団体((一社)日本建設業連合会、(一社)全国建設業協会、(一社)全国中小建設業協会、(一社)建設産業専門団体連合会、(一社)全国建設産業団体連合会)は"女性"の活用を推し進めている。

もっと女性が活躍できる建設業行動計画

2014年8月には、国土交通省と建設業5団体で「もっと女性が活躍できる建設業行動計画」を策定した。女性技術者・技能者を5年以内に倍増させることを目標に掲げている。これは、技術者・技能者全体に占める女性の割合を、ピーク時の水準に相当する6%まで引き上げることを狙ったものである。

行動計画は、(1)建設業に入職する女性の倍増、(2)働きつづけられる職場環境の整備、(3)女性が更に活躍しスキルアップできる環境の整備、(4)建設業での女性の活躍の姿を広く社会に発信の4本柱から構成されている。

国土交通省は、トイレや更衣室など女性が働きやすい現場の職場環境の整備の推進、女性技術者の登用を促すためのモデル工事を試行している。東北地方整備局では、東根地区上部工工事で入札参加要件に、女性技術者を現場に配置することを求めた。九州地方整備局では、監理技術者か主任技術者に女性技術者の配置を求める「女性技術者配置型工事」を導入した(谷川 (2014))。

女性が活躍しやすい職場環境の改善は、男性も含めた業界全体の職場環境の改善や意識変化を促すことに繋がる。このことにより、更なる女性の入職者の増加や活躍を招くといった好循環をもたらす。また、Konno (2014a, 2014b)では、就業者の労働環境の充実が、建設業者自体の企業活動の継続に寄与することを実証しており、建設企業のマネジメントにも重要な影響を与えることを示唆している。

キーワードは「なでしこ」

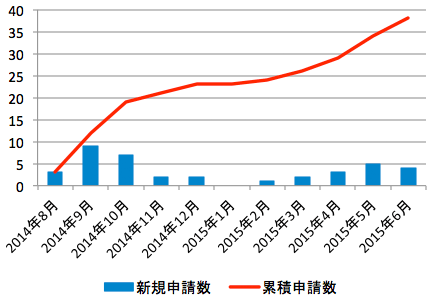

他にも、日本建設業連合会は、「なでしこ工事チーム」の登録制度を開始した。登録要件は、工事現場において、女性技術者および女性技能者が多数施工に従事している、または中心となって施工を担っていることである。なでしこ工事チームの登録制度は、女性の職場環境の改善を促すだけでなく、建設業における女性の活躍を発信する役割を果たしている。2015年6月末現在では、累積申請数は38チームにも上っている(図2)。

経済産業省も、東京証券取引所と共同で東証一部上場企業の中から業種ごとに、女性活躍推進に優れた企業を、「なでしこ銘柄」として選定・発表する事業を行っている。選定方法は、(1)女性のキャリア支援、(2)仕事と家庭の両立支援の2つの側面からスコアリングを行い、企業業績のよい企業が選ばれている。

なでしこ銘柄は、中長期の企業価値向上やCSR経営を重視する投資家にとって、女性活躍推進に優れた上場企業を公表することで、魅力ある銘柄をスクリーニングする役割を果たしている。この制度により、女性人材を活用している企業への投資を促進させることができ、活発な投資を呼び込みたい企業が、女性人材の活用を促すことも狙っている。

| 企業名 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |

|---|---|---|---|

| 大和ハウス工業株式会社 | ● | ||

| 積水ハウス株式会社 | ● | ● | |

| 出所:経済産業省、東京証券取引所「平成26年度 なでしこ銘柄」より筆者作成。 | |||

なでしこ銘柄の公表は、2012年度から開始され、過去3回において建設業者は2社選定されている(表1)。これらの企業は、「女性管理職の人材育成・強化」や「ワーク・ライフ・バランスの推進」に取り組んでいることが高く評価されている。

結び

本稿では、建設業界に焦点を絞って、女性の活用を促進するための試みを取り上げた。国土交通省が、2015年6月末には、女性が活躍できる建設業を応援する地域ネットワークを募集して支援することを発表するなど、現在も活発な取り組みが行われている。

一方で、「建設業の高齢化に伴う人材確保とICT(情報通信技術)の導入」に関するアンケートでは、企業規模が小さくなるほど女性技術者や若年技術者の採用が少なくなる傾向が強まることが指摘されている(『日刊建設工業新聞』、2015年6月30日)。今後は、このような「"女性"が活躍できる建設業へ向けた試み」が、中小・零細企業まで波及することができるのかが、大きな課題となるだろう。また,既に述べたとおり実証研究では、建設業において従業者の労働環境を充実させることが、企業経営の継続にプラスの影響を与えていることが示唆されている。各企業が労働環境の問題を従業者の問題としてではなく、「経営全体の問題」と認識して、改善していくことも重要であろう。