3.米の生産調整(減反)廃止による明るい農村建設

多面的機能や食料安全保障に反する農政

農政は、現基本法が規定している“食料の合理的な価格による安定供給”(食料安全保障)や“農業の多面的機能の発揮”を損なってきた。

水田を水田として利用するからこそ、水資源の涵養や洪水防止などの多面的機能を発揮し、水田を維持して食料安全保障を確保できる。にもかかわらず、水田を水田として利用しないことに補助金を与える米の生産調整(減反)政策は、水資源の涵養や洪水防止という多面的機能を損ない、水田をかい廃(転用や耕作放棄などで、農地を農業の用に供しなくすることを言う)して食料安全保障を害してきた。半世紀以上も、農政自体が基本法に掲げた目的を損なっている。

農業界は、(高い米価が)米生産を維持するために必要だとして米生産を減少させている。言っていることは支離滅裂だ。世界の米生産国は生産を増加させているのに、補助金を出してまで主食の米の生産を減少させる国が、どこにあるのか? 戦前農林省の減反案をつぶしたのは陸軍省だった。減反は安全保障の対極にある政策だ。

減反補助金を負担する納税者、高米価を強いられる貧しい消費者、取扱量が減少して廃業した中小の米卸売業者、零細農家が滞留して規模拡大できなかった主業農家、なにより輸入途絶時に十分な食料を供給されない国民、JA農協を除いて、全てが農政の犠牲者だ。

農政は特定の利益集団のために運営されてきた。農林水産省は「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」とする日本国憲法第15条第2項に違反している。問題なのは、基本法ではなく、基本法に反している農政なのだ。

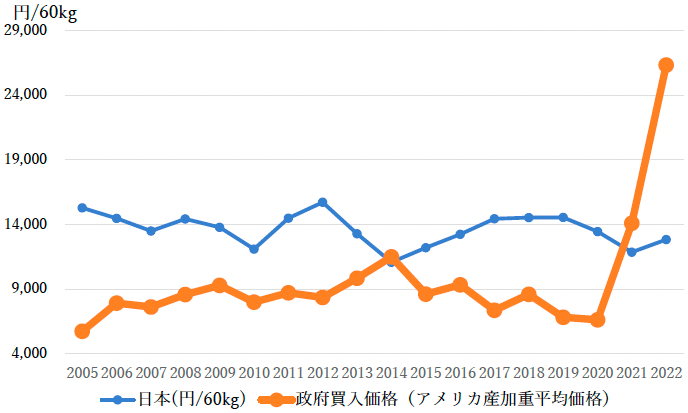

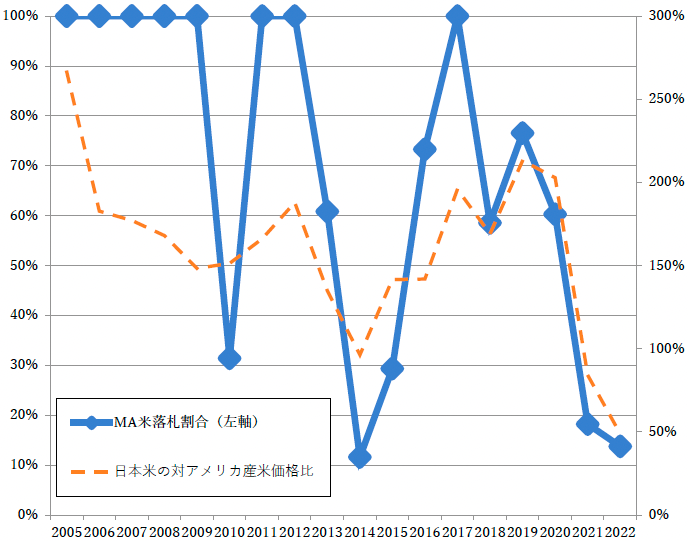

内外価格差は縮小・逆転

今ではカリフォルニア米との価格差はほとんどなくなり、日本米の方が安くなる時も生じている。このため主食用のミニマムアクセス(輸入割当枠)10万トンが消化できない年が多くなっている。かつては、安く輸入して高く売れば必ずもうかるので、この輸入枠の消化率は100%だったのに、近年は100%にならないのが常態化し、2021年、2022年の消化率は20%を切っている。

米輸出で2兆円

減反を廃止すれば価格はさらに低下する。現在のように、輸出米を飼料用米と同様転作作物として扱い、転作補助金という名目で、WTOで禁止されている輸出補助金を付けて輸出するなどの違反行為をしなくてよい。

現在の水田面積全てにカリフォルニア米程度の単収の米を作付ければ、1700万トンの生産は難しくはない。高品質と評価の高い日本の米を1000万トン輸出すれば、輸出額は2兆円となる(60kgあたり1万2000円)。これだけで政府の輸出目標を達成できる。

また、現在穀物等の輸入額1.5兆円を上回り、穀物貿易は黒字となる。米の輸出で小麦等を輸入して、なおおつりがくる。買い負けの心配はない。

農政が作り出しているひずみをなくそう

2008年に汚染米による不正流通事件が発覚した。カビが生じたミニマムアクセス米を農林水産省はのり用に売却した。安く政府から買い入れた業者が、主食用などに高く転売して、利益を得た。2013年には加工用米を主食用に転用した三瀧商事事件が起きている。

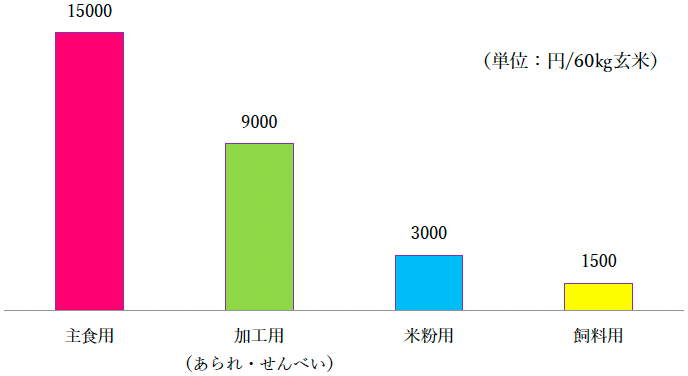

この問題の本質は、減反政策により主食用の価格を意図的に高く維持する一方、主食用と他の用途向けとの価格差を転作(減反)補助金として補塡し、本来主食用と同一の価格では取引されない他の用途向けの価格を安くして需要を作り出していることにある。同じ品質の米に用途別に多くの価格が付けられている「一物多価」の状況が発生するので、これに乗じた不正が発生する。不正をなくすためには、市場の歪みを生じている政策(つまり減反)を是正すべきなのだ。

国民負担を軽減して明るい農村を作ろう

医療のように、財政負担が行われれば、国民は安く財やサービスの提供を受けられる。しかし、米の減反は補助金(納税者負担)を出して米価を上げる(消費者負担増加)という異常な政策である。国民は納税者として消費者として二重の負担をしている。主食の米の価格を上げることは、消費税以上に逆進的だ。

減反を廃止するだけで3,500億円の財政負担がなくなる。米価が下がって困る主業農家への補塡(直接支払い)は最大でも1,500億円くらいで済む。サラリーマン収入に依存している兼業農家には、所得補償となる直接支払いは不要である。

米価は下がり消費者は利益を受ける。コストが高い零細な兼業農家は耕作を止めて主業農家に農地を貸し出す。主業農家に直接支払いを交付すれば、これは地代補助となり、農地は円滑に主業農家に集積する。規模拡大で主業農家のコストが下がると、その収益は増加し、元兼業農家である地主に払う地代も上昇する。

都府県の平均的な農家である1ha未満の農家が農業から得ている所得は、トントンかマイナスである。農家のゼロの米作所得に、20戸をかけようが40戸をかけようが、ゼロはゼロである。しかし、20haの農地がある集落なら、1人の農業者に全ての農地を任せて耕作してもらうと、1,500万円の所得を稼いでくれる。これを地代として元農家の地主に配分した方が、集落全体のためになる。

農地に払われる地代は、地主が農業のインフラ整備にあたる農地や水路等の維持管理を行うことへの対価である。健全な店子(担い手農家)がいるから、家賃によってビルの大家(地主)も補修や修繕ができる。このような関係を築かなければ、農村集落は衰退する。農村振興のためにも、農業の構造改革が必要なのだ。

米価を下げなければ、兼業農家は農地を手放さない。農地が流動化しないのも輸出が増えないのも、全て米価が高いことに原因がある。それどころか、「中間とりまとめ」は、“適正な価格形成”と称して米価を上げようとすらしている。

「中間とりまとめ」は、「農業を副業的に営む経営体など多様な農業人材が一定の役割を果たすことも踏まえ、これらの者が農地の保全・管理を適切に行う」と記述した。兼業農家も農業の担い手だと位置付けたいのだ。しかし、上記のような農村を建設するためには、兼業農家は農業を止めて農地等の維持管理に専念すべきである。そうでなければ、主業農家などへの農地集積は実現しない。

4.減反廃止と水田二毛作復活で上がる食料自給率

減反廃止で食料自給率は64%に向上する

1960年の食料自給率79%も今の38%も、その過半は米である。つまり、食料自給率の低下は、米生産を減少させてきたことが原因なのである。

最も効果的な食料安全保障政策は、減反廃止による米の増産とこれによる輸出である。平時には米を輸出し、危機時には輸出に回していた米を食べるのである。平時の輸出も、財政負担の必要がない無償の備蓄の役割を果たす。

輸出とは国内の消費以上に生産することなので、食料自給率は向上する。国内生産が1,700万トンで、国内消費分700万トン、輸出1,000万トンとすると、米の自給率は243%となる。

現在、食料自給率のうち米は20%、残りが18%であるので、米の作付け拡大で他作物が減少する分を3%とすると、この場合の食料自給率は64%(20%×243%+18%-3%)となり、政府が目標としてきた45%を大きく超える。

1950年代まで、裏作の麦を6月に収穫した後に田植えをしていた。二毛作である。しかし、サラリーマン農家が増えまとまって休みがとれるゴールデンウィークの5月初めにしか田植えを行えなくなってから、裏作の麦は作られなくなり、“麦秋”はなくなった。

国産麦の生産は、1960年の383万トンから、わずか15年後の75年に46万トンへと、8分の1まで減少した。その後、1973年の食料危機以降、麦作振興政策(当初は生産者麦価引き上げ、現在では経営所得安定対策で価格補塡)を講じているが、現在の生産は115万トンにすぎない。兼業化も食料自給率を下げたのである。主業農家主体の稲作となり、田植え時期が本来の6月に戻れば、水田の二毛作は復活する。麦生産は増加し、食料自給率はさらに向上する。

水田で米の裏作に麦を作る二毛作を行えば、農地を2倍に利用できるだけでなく、光合成による酸素の生産量は熱帯雨林に迫る。そればかりではない。田畑輪換とは、無酸素の湛水状態と酸化的な畑の状態を繰り返すことである。これによって、雑草の発生が激減する、土壌病害の発生が低下する、少ない窒素施肥量で収量を増加できる、畑状態にすることで土壌の団粒化などの物理性が改善される、などを実現できる。これは、肥料、農薬の投入量を大きく減少させる。環境にやさしい農業を実現できるばかりか、輸入途絶の危機に備えて海外への化学肥料等の依存を減少することができる。

5.農地資源の確保と農地流動化策

農業界による農地資源の減少

輸入が途絶し石油等の生産資源が利用できなくなると、今の農地の倍以上の農地がなければ国民に必要最低限の食料を供給できない。しかし、「中間とりまとめ」からは、食料安全保障に不可欠な農地資源の減少への反省や危機感は感じられない。農地を減少させてきたのは、農業界だからだ。食料安全保障や食料自給率向上は、農業保護の増大という農業界に都合のよい場合にだけ利用される。農地の転用規制強化は、国民のために必要であっても、農家やJA農協の利益を損なうので提案されない。

農地面積は1961年に609万haに達し、その後公共事業などで約160万ha新たに造成している。770万haほど農地があるはずなのに、430万haしかない。日本国民は、造成した面積の倍以上、現在の水田面積240万haを凌駕する340万haを、半分は転用、半分は耕作放棄で喪失した。160万ha転用したとすれば、農家は少なくとも250兆円程度の転用利益(現在の日本のGDPの約半分に相当)を得たことになる。転用して減少した農地の一部を回復するため、納税者の負担で諫早湾干拓などの農地造成が行われた。

農業界は、株式会社の農地取得に反対する理由として、株式会社は農地を転用するとか耕作放棄すると主張する。しかし、これだけの農地をつぶして巨額の転用利益を得たのは、農家である。JAバンクは転用利益を有価証券取引等に運用して大きな利益を得た。転用された土地を利用する都市部の農協は、不動産協同組合とも言われている。

農地転用反対を政府に真剣に要請してきたのは、食料安全保障を叫ぶJA農協ではなく地方の商工会議所だ。市街地の郊外にある農地が転用され、そこに大型店舗が出店することで、客を奪われた地元商店街が「シャッター通り化」したからである。

農業後継者を拒む農地法

農業に参入しようとすると、土地や機械などの設備投資や運転資金など大きな資金が必要である。しかし、農業と関係のない友人や親戚などから出資してもらい、農地所有も可能な株式会社を作って農業に参入することは、農地法上認められない。

このため、新規参入者は銀行などから借り入れるしかないので、失敗すれば借金が残る。株式会社なら出資金がなくなるだけである。新規参入者が技術を習得し経営が安定するのに5年はかかると言われる。自然に生産が左右されるというリスクが農業にはある上、農地法によって、農業は資金調達の面でも参入リスクが高い産業となっている。

後継者不足と言いながら、農政はベンチャー株式会社によって意欲のある農業者が参入する道を絶っている。結局、農家の後継者しか農業の後継者になれない。農家の後継ぎが農業に関心を持たなければ、農業の後継者も途絶えてしまう。農業をしなくても、都会にいても、農家の子供は相続で農地を所有できる。しかし、真剣に農業をしたい非農家出身者にとって農業への参入障壁は高い。デンマークでは新規就農者の6割が非農家出身である。

株式会社は借地なら認められることになったが、所有権を持たなければ農地の改良に投資しようとはしない。多大の労力をかけて借地を改良しても、地主から返還を求められると泣き寝入りするしかない。

確固たるゾーニング、農地法廃止、先買権導入

欧州では、土地の都市的利用と農業的利用を明確に区別するゾーニング(線引き規制)が確立している。農地資源を確保するためには、ゾーニングを徹底すべきである。その上で、企業形態の参入を禁止し、農業後継者の出現を妨げている農地法は、廃止すべきだ。欧州はゾーニングだけで農地を守っている。農地法のような法制はない。

1960年に農業基本法を作ったフランスでは、土地整備農村建設会社(SAFER、サフェール)が創設され、先買権(買いたい土地は必ず買え、その価格も裁判により下げさせられる)の行使による農地の取得および担い手農家への譲渡、分散している農地を農家の間で交換して1カ所にまとめて農地を集積する等の政策が推進された。

わが国では1970年農地保有合理化法人、2014年農地中間管理機構(農地バンク)が導入されている。しかし、これらが十分機能しなかったのは、先買権を持っていないからである。農地中間管理機構に先買権を与えて、強力に農地集積を推進すべきである。

6.新しい地域振興策

日本の産業構造において、製造業の地位はGDPの2割を切るまで低下し、逆にサービス産業はGDPの7割を占めるようになっている。工場の地域分散という格差是正策はもう使えない。

しかし、サービス産業で地域振興を行うことには、大きな課題がある。それは、サービス産業が都市化や人口集積と密接に関連しているからである。サービス産業の特徴は“生産と消費の同時性”である。レストランで調理された料理は、その場でお客に提供される。サービス産業を振興して大きなものとするためには、そこに消費者としてたくさんの人がいなければならない。

サービス産業は人の集積、密度の経済が必要であるのに対し、農業では、少ない農家による農場あたりの規模の大きさが重要である。広く集落外から後継者を選び、限界集落に新規就農させれば20ha規模の農業を展開できる。

広域の経済圏で中心となる都市に人口や産業を集中するとともに、その周辺にはコンパクトシティを配置して介護・医療・居住施設を提供する。沖縄県の農家は那覇市に住み、必要な時に離島に通い大規模農業を展開している。少数の農家が、コンパクトシティに住みながら、農場に通作し、農作物の一部は輸出する。広域的な地域で考えないと農村の振興もできない。これが、人口減少と産業構造の変化に対応した、ひとつの新しい地域像ではないか?

7.ゲノム編集と食料安全保障

「中間とりまとめ」は、スマート農業の重要性を強調しているが、ゲノム編集にはまったく言及していない。スマート農業は階段を1つずつ進むような段階的なものであるのに対し、ゲノム編集はエレベーターで一気に10階まで行くような技術である。これによって単収が多い品種改良が実現すれば、食料安全保障に貢献するばかりか、少ない化学肥料等で生産できる(“produce more with less”)ので環境保護にも貢献する。単収向上によりコストが減少するので、日本農業の国際競争力は向上する。

遺伝子組み換え技術は、他の生物の遺伝子を挿入するという自然界では起こり得ないことを人為的に実現するものだが、ゲノム編集は、その生物自体の遺伝子を切断するだけで品種改良を実現する。これは自然界に見られる突然変異や従来の作物改良と異なるものではない。

日本では減反政策を推進してきたために、米については単収を増加させるための品種改良はタブーとなってきた。また、生産者が食味のよい米の生産を選好したために、タンパク含有量の少ない米の開発が行われてきた。これらは生産量の増加や栄養の供給が必要な食料危機への対応という観点とは、逆の方向を向いている。ゲノム編集などを活用して、これまでの品種改良の取り組みを大転換する必要がある。

ゲノム編集で生産された農産物や食品は、いまだに量の不安を抱えている途上国の食料安全保障に貢献するだろう。日本はゲノム編集で単収が向上した米を途上国に輸出することも検討すべきである。また、日本でも健康や生命身体の維持に役立つ高機能ゲノム編集食品は受け入れられるかもしれない。現在糖尿病治療に使われているインスリンは遺伝子組み換え技術を活用したものである。

8.農政をスリム化する

欧米と異なり、日本では行政が課題を細かく設定し、補助している。さらに、法令に加え、補助事業ごとに、複雑な交付条件、申請手続き等に関する通達が作られる。自治体職員は、これを読み込んだ上で、農家等の補助金申請を手助けしなければならない。農林水産省は、彼らが地域の農業振興に必要な政策を考える時間を奪っている。

また、雑多で複雑な事業が多くの課ごとに作られるため、政策の整合性は図られない。例えば、農家が投資してコストダウンを図っても、農産物価格が低下すると消費者はメリットを受けるが、農家は投資額を回収できなくなると考えて投資しなくなる、これが、農地整備という私的な投資を公共事業で行う根拠なのに、農産物価格を下げないことを目的とする減反に巨額の国費を投入した。農政は矛盾の体系である。

私的な経済を活用すれば無駄な財政支出を止めることができる。先物取引は、生産者にとって、将来の価格変動へのリスク回避の行為をし、経営を安定させるための手段である。1万5,000円で売る先物契約をすれば、出来秋の価格が1万円となっても、1万5,000円の収入を得ることができる。先物を利用すれば、価格補てんや保険制度などは要らなくなる。国民負担は軽減される。

食料安全保障も多面的機能も、農地資源を維持してこそ達成できる。そうであれば、品目ごとの農業政策や就農補助などこまごました補助事業は全て廃止して、農地面積あたりいくらという単一の直接支払いを行えばよい。このような単一の直接支払いは、EUが長年の改革の末到達した農業保護の姿である。

農地を利用しない輸入飼料依存の畜産には直接支払いは交付されない。直接支払いをどう使うかは農家の経営判断である。土地改良を行いたければ、直接支払いから出せればよい。農業土木技官がゼネコンに天下るための公共事業予算獲得運動などなくなる。農水省の組織・定員・予算は大幅にスリム化できる。自治体職員は、こまごました零細な補助事業に悩まされなくなる。これこそ国民のための農政ではないだろうか。

おわりに

「中間とりまとめ」は、農林水産省の担当者がJA農協や農林関係議員の意向を考慮して書いた原案に、食料・農業・農村政策審議会の委員による細部の修文要求を一部入れながら、発表されたものである。原案(農業村)の考えに変更はない。

これは、1970年代から続く農政の伝統である。政府(農林水産省)の審議会等がJA農協や農林関係議員の意見から独立して意見書を取りまとめたのは、筆者の知る限り、農業基本法の基になった農林漁業基本問題調査会(東畑精一会長、小倉武一事務局長)の答申しかない。この時は、農林省内で大変な研究がなされ、活発な議論が交わされた。農地改革以降農林省が最も燃えた時だった。残念ながら、農林水産省も含め今の農業界には、東畑精一や小倉武一のような人材はいないし、地主階級や帝国議会という強大な政治力に抗して小作人を解放しようとした戦前の農政官僚の気概も農林水産省からは失われた。

審議会の有識者委員といっても、わずかの委員を除いて、農業村の利益を代弁するような人や、農業や農政について詳しい知識を持たない人たちである。また、政府の審議会の委員を務めていることが自分たちの属する組織などで評価されると考えると、異論があったとしても農林水産省の原案に正面切って反論することは控えるようになる。こうして、審議会は、農林水産省、JA農協や農林関係議員の考えにお墨付けを与える機関として機能してきた。

特に、今回の「中間とりまとめ」は、理論もファクツもエビデンスも欠く矛盾した報告となった。なにより、食料安全保障の観点から国民の生死を左右するような減反や農地資源には触れていない。農業村の利益を損なうからだ。これは、いったい“誰のための”基本法見直しなのだろうか?