先進国では、所得格差の拡大と家計所得の伸び悩みのため、1人あたりGDPのみで生活水準を正確に測定することが難しくなっている。本稿では、OECD加盟27カ国を対象に家計所得と1人あたりGDPが乖離するに至った経緯について分析する。1人あたりGDPが所得の中央値を上回るペースで伸びている複数の原因を明らかにし、生活水準を経時的に測定し、評価するための中心的な指標として、所得の中央値を採用することを推奨する。

現在、格差の拡大と一般労働者およびその家族の所得の伸び悩みは、先進国における経済的・政治的な論争の的となっている。こうした状況の下、米国では主に所得格差の拡大が原因で、家計所得の中央値の伸びが1人あたりGDP成長率を大きく下回っており、経済的繁栄の主要な尺度としてGDPを利用することへの懸念が高まっている(Stiglitz et al. 2012, Oulton 2012, Van Reenen 2012, Boehm 2014, Coyle 2015, Furman 2015)。

我々は最新の論文において、過去数十年にわたる先進27カ国の1人あたりGDP成長率と家計所得の伸びの乖離について分析した(Nolan et al. 2016)。また、両者の乖離が所得格差の拡大とそれ以外の要因にどの程度起因しているのかも測定した。我々は、ルクセンブルク所得研究(LIS)の個人レベルの調査結果を用いた分布全体の所得水準の新たなデータベースに基づいて分析し、その結果を公表した(Thewissen et al. 2016)。

米国:明らかな外れ値

ほとんどのOECD加盟国においては1人あたりGDP成長率が所得の中央値の伸びを上回っているが、両者の乖離という点で米国は明らかに外れ値である。また、両者の乖離を説明する要因は国によって大きく異なっているが、一貫して最大の影響を及ぼしていた要因は、世帯のサイズが小さくなったことであった。米国においてさえ、所得格差の拡大が最大の要因ではない。1人あたりGDPと所得の中央値のトレンドの乖離を理由に、我々は両指標を追跡し、長期的な生活水準の測定と評価を行うことを推奨する。

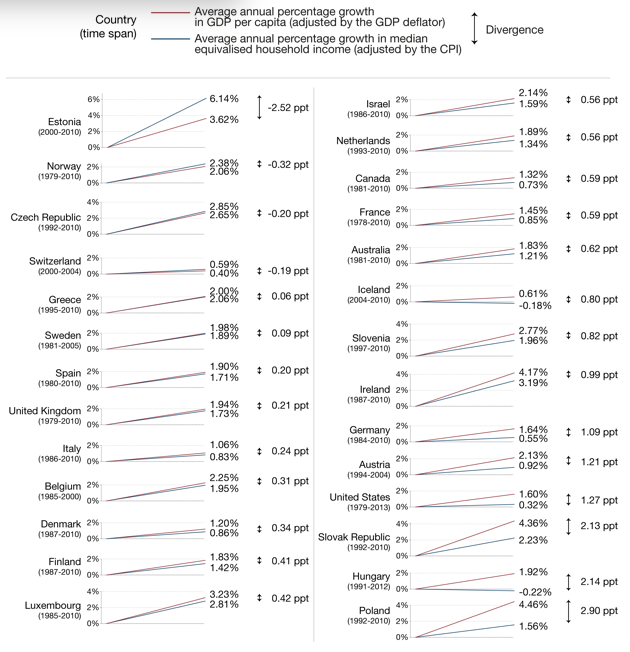

我々は実証分析のため、まず、OECDの国民経済計算からGDPデフレータで調整した1人あたりGDPの年平均成長率を算出した。次に、これを我々のデータから測定した「典型的な」世帯の実質所得、すなわち世帯サイズの違いを考慮した1世帯あたりの可処分所得(消費者物価指数(CPI)で実質化)の中央値の成長率と比較した。図1が示すように、調査対象国27カ国中23カ国では、データが入手可能な期間において1人あたりGDP成長率は所得の中央値の成長率を上回っている(図1が示すように、対象期間は国によって異なる)。調査対象国全体で見ると、年間で1人あたりGDPが2.17%、所得の中央値が1.6%上昇しており、両者の乖離は平均で0.57%ポイントである。米国は乖離が最も大きい国のひとつであり、1979年から2013年の間に所得の中央値は年平均0.32%の成長率に過ぎなかったが、1人あたりGDP成長率は実質ベースで平均1.60%に上り、両者の違いは1.27%ポイントであった。

両者の乖離の原因は?

我々の分析では、両者の乖離の原因を探るとともに国によってどのように異なっているのか調査した。注視したのは以下の要因がもたらす影響である。

- 価格調整

1人あたりGDPはGDPデフレータ(国内で生産されたすべての最終財の価格変化を調整)を用いて実質化し、家計所得は、消費者物価指数(CPI、家計で消費される財の価格変化を調整)を用いて実質化した。GDPデフレータと比較して相対的にCPIの上昇率が高い場合、世帯の収入を上回るペースで購入する財の価格が上昇していることになる。

- 国民所得

1人あたりGDPが国内総産出量を示すのに対し、家計調査は国内に居住する世帯の所得フローのみを示す。

- データソース

GDPは国民所得勘定、所得の中央値は家計調査から導き出される。帰属家賃、留保利益、現物給付といった所得はGDPに含まれるが、家計調査には反映されない。家計調査における無回答や誤回答も所得水準の測定に影響を及ぼす。

- 世帯規模

GDP成長率は1人あたりの値で示される。所得の中央値は通常、家族が同居している場合の消費における規模の経済性を考慮し、家計の総所得を世帯規模の平方根で除した等価所得(equivalised income)である。平均世帯規模の縮小は規模の経済性の低下を意味し、1人あたり所得に比べて等価所得の中央値の伸び率は鈍化することになる。

- 所得格差

所得格差が拡大している国で、所得分布の上位半分の所得の増加ペースが速ければ、1人あたりGDPあるいは平均的な家計所得の伸びは平均すると、所得の中央値の伸びを上回る。

測定方法の一貫性を徐々に高めていくことにより、どのような要素が乖離の拡大をもたらしているのかについて理解することができる。そのため、以下の5つのステップを用いた。まず、価格調整の影響を評価するため、1人あたりGDPの算出に当たりGDPデフレータではなくCPIを用いて調整した。第2に、1人あたりGDPと1人あたりGNI(国民総所得)(いずれもCPI調整後)を比較し、国民所得の定義による影響を分析した。第3に、1人あたり平均家計所得を用いて、データソースの違いの影響を示す。第4に、世帯規模の変化の乖離への寄与度を測定するため、等価所得の平均値と1人あたり所得の平均値を比較した。最後に、等価所得の平均値と中央値を比較して格差の重要性に注目した。

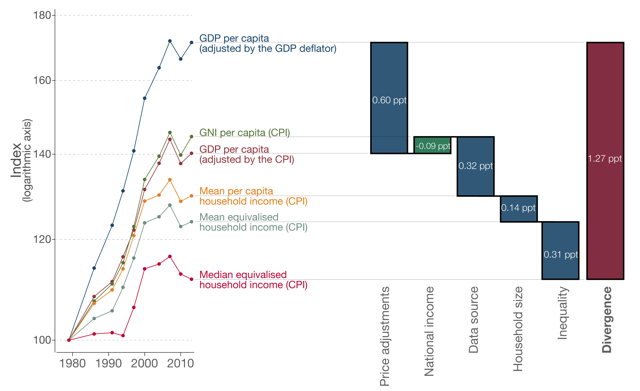

図2は米国について実施した要因分解を示したものである。左側は1人当たりGDPと所得の中央値、そして両者の中間的な変数の時間を通じた推移を示している。これを見ると、1995〜2001年を除き所得の中央値は基本的に低迷しており、全体的に乖離が非常に大きいことがわかる。右側の滝グラフ(ウォーターフォールチャート)は年率換算の合計乖離率、ならびにさまざまな(中間)変数の変化を比較して各要因がこれにどの程度寄与しているか示している。この図を見ると、価格デフレータ、データソース、世帯規模、所得格差の差異がいずれも乖離に大きく関係していることがわかる。

表1は、調査対象国における各要因の寄与度を示したものである。1列目に、データが入手可能な全期間について各国の1人あたりGDPと所得の中央値の乖離の合計を、2〜6列目に各要因の乖離への寄与度をそれぞれポイントで示した。

表1が示すように、乖離を生み出す要因の組み合わせは国により大きく異なるが、それでも一般的な結論を導き出すことは可能である。この点については、我々の論文において各国の長期的な分析を含め、より詳細な分析によって裏付けを行った (Nolan et al. 2016)。ここでは、異なる要因の寄与度について論じていく。

概して、価格調整(デフレータ)の違いは平均的な乖離に0.11%ポイント、あるいは乖離幅全体のうちの20%に寄与しており、平均すれば生産者物価よりも消費者物価の上昇幅が大きいことを示している。しかし、この要因については国ごとに(また時間を追うごとに)大きな異質性が見られる。

GDPと国民所得勘定の差による寄与が非常に大きいのは、非居住者への純要素所得の流出が大きいアイスランド、ルクセンブルク、アイルランドのみである。

データソース間の相違については、平均値は各国を総合すると乖離にはほとんど影響を及ぼしていない(0.03%ポイントあるいは5%)。しかし、国別の違いは(論文で詳細に述べているが、時間を通じた変化も)かなり大きい。このような国民所得勘定と家計調査の乖離は生活水準の測定に関する大きな問題点として広く認識されつつある(Deaton 2005, Pinkovskiy, Sala-i-Martin 2016)。

ほとんどの国では世帯規模が最も重要な要因で、乖離の0.26%ポイントあるいは乖離幅全体の45%を説明している。平均世帯規模がおしなべて縮小しているため、同居による規模の経済性が小さくなり、等価所得の伸びは1人あたり所得の伸びを下回っている。また、世帯規模はその長期的な影響の大きさと方向性の面で最も一貫性のある要因である。平均世帯規模が拡大しているのはデンマークとスウェーデンのみである(したがって、表1では両国のこの要因はマイナスで表示されており、等価所得が1人あたり所得を上回るペースで伸びていることを示している)。

生活水準を追跡するうえで1人あたりGDPが不十分とされる主な理由として、所得格差を取り上げている文献は多い。しかし、全般的にその寄与は小さいとみられ、また、調査対象期間に格差が急激に拡大した米国においても、これは最大の要因ではない。

結論

本稿の分析から得られた重要な点は、第1に、米国ほど極端ではないとはいえ、大半のOECD加盟国で家計所得の中央値の伸びは1人あたりGDP成長率を下回っているという点である。第2に、両者の乖離にはさまざまな要素が起因しており、ひとつの要因だけでは各国の状況を説明できない点である。見落とされることが多いが、世帯規模の縮小は両者の乖離に対し、一貫して最大の影響を及ぼしている。一般的に考えられているほど、所得格差の役割は大きくない。データソースおよび価格調整の違いは、調査対象国全体への重要度は低いものの、国別ならびに期間別に大きなばらつきがみられる。1人あたりGDPと家計所得の中央値の乖離がさまざまな要因から生まれている点を考えると、長期的な生活水準の公的なモニタリングと測定の中心的指標として所得の中央値を採用することにより、多様な指標を総合的に評価することが重要である。

本稿は、2016年8月27日にwww.VoxEU.orgにて掲載されたものを、VoxEUの許可を得て、翻訳、転載したものです。