| 解説者 | 荒木 祥太(研究員(政策エコノミスト)) |

|---|---|

| 発行日/NO. | Research Digest No.0151 |

| ダウンロード/関連リンク |

日本政府は2020年、新型コロナウイルス感染拡大で経済ショックに陥る商店街の集客イベント活動等を支援するため、「GoTo商店街」政策を実施した。しかし、その後の感染再拡大によって政策が全国的に一時停止となり、そのことが、Place-based Policy(場所に根ざした政策)のような政策を評価する機会となった。RIETI研究員の荒木祥太氏はこの点に着目し、「商店街実態調査」の売上変化率データなどを用いて政策支援事業の効果を分析した。その結果、集客イベント事業を十分に実施した商店街は、実施できなかった商店街に比べ、売上減少が抑制されていることが分かった。本インタビューでは、研究の概要や政策的インプリケーション、商店街政策分析の今後の方向性について荒木氏に尋ねた。

今回の研究を始めたきっかけ

近藤:荒木さんのこれまでの研究内容と参加されている「総合的EBPM研究」プロジェクトについて教えてください。

荒木:私の専門分野は労働経済学で、労働市場に関する経済学の理論を実証研究するための統計分析が主な研究分野です。「総合的EBPM研究」プロジェクトは、データに基づいて政策効果を検証するもので、2018年度に始まりました。経済産業省などの政策実務者と連携して、場合によっては政策実務者をメンバーに加え、EBPMの研究を進めています。自分で研究テーマを提案するというよりは、経済産業省から政策評価の依頼があって、研究テーマが作られていきます。政策原課の方と密に連絡を取りながらデータ分析を進めており、他プロジェクトよりも政策実務者との関係が密だと思います。

近藤:本研究はどのようなきっかけで始まったのですか。

荒木:中小企業庁から「GoTo商店街」政策の効果を評価できないかという相談を受けて、この研究はスタートしています。総合的EBPM研究の中で、経済産業省や中小企業庁などから例年5件ほどの依頼があり、総合的EBPM研究に関わっているインハウスの研究員5人ほどに割り当てる形だったのですが、その中で私はGoTo商店街を扱ってみたいということで手を挙げました。

「GoTo商店街」政策の背景

近藤:自分から積極的にこのテーマを選んで始めたということですね。GoTo商店街はどういう政策背景があって始まり、具体的にはどんな事業が行われていたのでしょうか。

荒木:2020年10月、新型コロナウイルスの感染拡大が一時収まったとき、コロナ禍で打撃を受けた商店街を支援しようということで始まった事業です。感染拡大防止対策を行いながらウィズコロナの状況に対応するため、商店街におけるイベント事業や新たな商材の開発、プロモーション制作などを支援する事業として実施されました。

商店街やそれに準ずる組織が事業者として事業を提案し、政策の事務局に申請、採択されたら、その事業を事務局が事業者に依頼し、費用を後で払う形の政策です。商店街としてはある程度自由な裁量があるので、自発的に商店街を活性化させるための事業を考え、それが採択されて実行するという形でした。ですから、補助金というより、あくまでも事業を行ったことに対して行政が費用負担するという形を取っています。

予算は上限300万円で、2つ以上の商店街が連携して事業を申請する場合は、連携した商店街の数に応じて追加で200万円ずつの予算が付きます。具体的な内容としては、スタンプラリーの実施やイルミネーションの設置、フォトコンテストの開催など、集客や知名度向上のための事業提案が多く見られました。

近藤:本研究は、GoTo商店街の因果効果の識別において、採択・不採択の商店街の比較ではない点に特筆すべき点がありますね。具体的に工夫したところをお聞かせください。

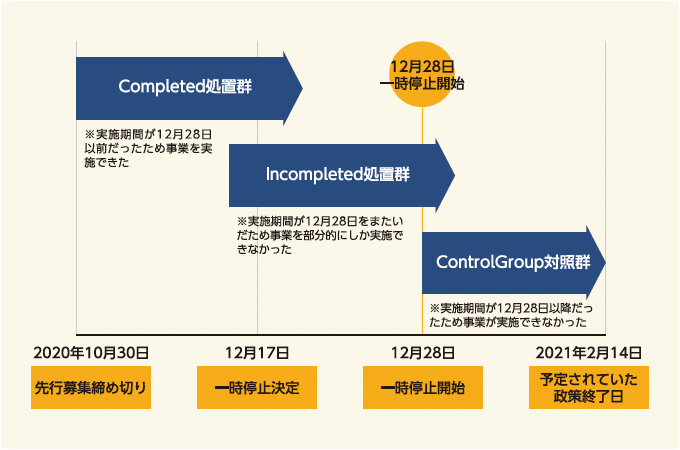

荒木:GoTo商店街は2020年12月に一時中断され、実地で集客するようなイベントは行わないでほしいという要請が出されました。GoTo商店街の政策自体は10月から始まっていたので、秋の事業は実施可能だったのですが、12月末以降は全て中断されたため、効果を推定する2021年のタイミングでは採択された商店街の中でも事業を行えた商店街と行えなかった商店街、中断までに一部実施できた商店街という3グループに分かれていました。特に事業を完遂できたグループと事業を一切できなかったグループを比べることで、GoTo商店街の政策効果を推定できるというのが今回の分析のアイデアとなっています。

採択・不採択の理由が分からない以上、そもそも不採択の商店街においては売上が低迷する要因が不採択の理由になっているかもしれないということもあります。その場合、採択された商店街と不採択の商店街を単純に比べるだけでは、政策以外の観察できない理由で売上に差が生じた可能性も生じます。今回の分析では、採択された商店街の中で事業を行えた商店街とそうでない商店街を比べるので、採択されたかどうかという要因をある程度制御できていることが本分析の特徴となります。

それから、費用が後払いなので、事業を完遂できたグループは費用を後で精算できましたが、事業を一切できなかったグループは精算も受けていないことになります。つまり事業を一切できなかったグループは事業も行わず、お金も受け取っていない状態なので、政策支援を受けた事業の効果をみるための比較対象として適切だと思います。

先行研究からの新規性

近藤:論文の中で「Place-based Policy(場所に根ざした政策)」という用語を使われていますが、これは具体的にどのような種類の政策でしょうか。

荒木:論文の中では、特定の地域の経済状況の改善を目指して行われた政策としています。先行研究で扱われる政策の規模については、非常に大きなものから非常に小さなものまであります。例えば市をまたぐ単位のテクノポリス構想のようなものから、富山市のようにもう少し小さな市レベルでのまちづくり政策や、商店街のように小さな単位での地域活性化を目指す政策などがあります。

近藤:先行研究と比較して、本研究の新規性、独自性はどこにあるとお考えでしょうか。

荒木:まずコロナ禍による政策中断を政策効果の推定に用いたことが挙げられます。またPlace-based Policyの場合、1つの大きな地域が処置群になりやすいと思うのですが、GoTo商店街政策に関しては、約500件の事業が終了しており、利用する調査の回収率次第では最大500近くの商店街を処置群として分析できることが、GoTo商店街政策を分析するにあたっての特徴です。そのため、地域を分析単位にして、通常のミクロ計量経済学の文脈で分析できる点に新規性、独自性があると考えています。今回の分析では200近くの商店街を処置群サンプルとして分析しています。

研究の結果

近藤:分析ではどのようなデータを使用されたのでしょうか。

荒木:今回は中小企業庁の商店街実態調査を分析に用いました。調査対象は商店街振興組合やそれに準ずる組織であり、この調査に今回のGoTo商店街中断中である2021年の事業実施状況をひも付けることで分析しました。

この調査では普段売上に関しては調べていないのですが、2021年の調査では新型コロナウイルス感染症の影響を調査するために、売上がコロナ禍前の2019年と比べてどうなったかを尋ねている質問項目があり、それを使って分析しました。

近藤:分析の結果、明らかになったことは何でしょうか。

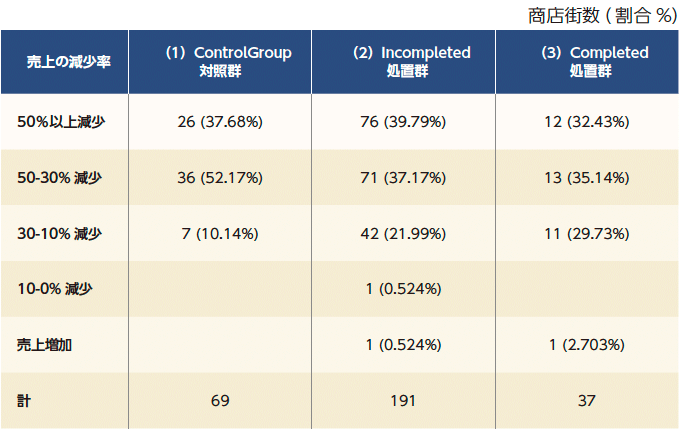

荒木:事業を行えなかった商店街と比べ、事業を完遂できた商店街は、2019年から2021年にかけての売上変化率が30%以上減少している確率が約27%低いという結果になりました。つまり、GoTo商店街によって売上減少を抑えることができ、GoTo商店街の政策は商店街の売上に対して正の効果があったと解釈しています。

一方で、空き店舗増加率や来街者減少率についても同様の分析を行ったのですが、統計的に有意な形で、商店街にとって好ましい影響があったという結果は得られませんでした。

近藤:GoTo商店街の政策が売上減少を抑えることができた要因として、新たにお客さんが来てくれたという説明は統計的に有意ではないので、恐らく従来のお客さん一人あたりでより多く購入してくれたことが考えられますね。

荒木:今回の分析では来街者一人あたりの消費水準の分析はできていません。ただ、もともと地元の商店街を通行していただろう人たちが、コロナ禍の中で通勤・通学先での消費を減らす代わりに地元商店街での消費を増やしたと考えられます。その増加幅が、政策の支援を受けた商店街でより大きかったというのが自然な解釈だと思います。

近藤:Place-based Policyの文脈では、参入退出を通じた影響もよく議論されますが、GoTo商店街政策を行ったことで店舗の退出を防いでいた効果もあるのでしょうか。

荒木:これも、そこまでの把握はできていません。GoTo商店街以外の政策として当時はゼロゼロ融資や事業継続の支援金があったので退出がそこまで起きなかった可能性もあります。ゼロゼロ融資の返済時期になり、どれだけの店舗が退出したかというのは今後の研究課題になると思います。

近藤:仮にマクロで見たときに地域全体での消費額は変わっていないとすると、この政策を行ったことで地元の商店街で消費が増えたということは、その裏では別の店舗の売上が減少していたという可能性もあり得るのでしょうか。

荒木:あり得る話だと思います。その可能性は政策当局に対し重要な論点を提示すると思います。まず商店街の再活性化に重きを置くならば、他の大型商業施設からの売上の移動があったとしてもそれでOKという考え方があると思います。しかし税金を使って、ただ他の商業施設/商店街と政策支援を受けた商店街との間で売上の移動ひいては所得の再分配をしているだけでは、経済産業政策としては適切ではないという考え方もあると思います。どのような考え方をとるかは、政策当局にとって重要な論点だと思います。

近藤:こういうデータがあれば良かった、こういうところまで分析したかったという点はありますか。

荒木:過去に廃止された商業統計が商店街ごとの売上を集計していたので、もし商業統計が続いていればその売上の変化を使った分析をしたかったですね。この集計は、2021年の経済センサス活動調査の立地環境特性編として再開され、昨年(2024)の6月末に公開されたのですが、10年近く前の商業統計との連続性に確信が持てず使いきれなかったことが残念です。ただ、これらのデータは小売業だけを集計したものです。最近の商店街は小売業だけでなく、空き店舗を宿泊施設にリフォームするなどしてまちおこしをする動きもあります。商店街全体の売上を集計できるデータが使えるのであれば、小売業だけでなく宿泊業などのサービス業も含めたデータに拡張すると、より面白い分析ができるかなと思います。

政策的なインプリケーション

近藤:今回得られたエビデンスを踏まえて、商店街政策についてどのような提言をしていきたいですか。

荒木:本研究の目標としては、GoTo商店街の継続事業である「がんばろう!商店街事業」が売上に対して効果があるというエビデンスを補強することが一番に挙げられると思います。政策提言としては、先ほどの話にもあった、他の商業施設から売上を奪っているかどうかという検証と、そもそも売上を奪っていてもいいとするのか悪いとするのかという議論が政策当局にとって必要になると思っています。

あとは今回、空き店舗や来街者数はあくまでデータの問題で結果が出ていない可能性があるので、継続的なデータの収集・分析が必要ではないかというのが政策に対する提言となります。

近藤:商店街政策をどうデザインするかも重要だと思います。1商店街あたり300万円まで支援されるとのことですが、例えばもう少し規模を大きくした方がより効果があったとか、ひとまず現状のデザインのまま継続する方がよいとか、このような政策評価や提言も可能でしょうか。

荒木:300万円は額面としては非常に大きいと思うのですが、適正な値か否か、適正な値はいくらなのかを示せるような分析を今回できていないので、今後の課題です。

近藤:今後の課題の解決について何かお考えでしょうか。

荒木:適正な額を分析するための課題を克服していくことが改善につながるかと思います。特に、行政レベルにおいて政策の数値目標が立てられているにもかかわらず、その数値目標を分析に活かすことができない点が課題です。本来であれば、政策効果として期待された数値目標と実際の推定値とを比較することで、政策が適正であったかを議論できると思います。しかし、これが難しいのです。GoTo商店街の場合、事業者がそれぞれ独自の指標について目標を立て、その独自目標を達成した事業者の割合が全体の50%を超えていることが行政レベルの数値目標とされていました。事業者それぞれが独自の指標で目標を立てることの是非を考える必要もまずありますが、指標を統一したとしても、課題が残ります。われわれが行った因果推論的な分析のように、同時点での処置群と対照群との比較を行うことによって景気の良し悪しやコロナ禍の状況を制御して推定した政策効果の数字と、行政レベルでの数値目標の数字との間にそこまで関連性を見いだせません。GoTo商店街以外の多くの政策でも数値目標が立てられていますが、そこで事前に設定された行政レベルの数値目標は、計測時点の景気の良し悪しで変動しません。もちろん行政は事前の設定段階において、将来の景気の動向やコロナ禍の状況を想定しながら、数値目標を決めているとは思うのですが、どの程度を政策効果によるものとしているのか、決して明らかではありません。そもそも景気動向を想定せずに、類似政策や前例の数字をそのまま目標に使っていると考えられるような場合もあります。そのため、因果推論的な分析から得られた政策効果の推定値と、行政レベルの数値目標との比較は困難です。

因果推論的な推定から得られる数字と比較できる数字が目標であれば、推定された政策効果が目標に達していなければもう少し規模を拡大する・もしくは政策の中止を考える提言や、明らかに目標より高い数字が推定されれば額を減らしてもいいという提言もできると思います。しかし、今回のわれわれの分析では行政の数値目標とは別に、ただ政策効果がゼロではなさそうだということしか主張できていません。これでは、政策のアジャイルなPDCAサイクルに十分貢献し切れていないという点に課題意識があります。

近藤:そうしたさまざまなギャップを感じながらも、政策提言に貢献されており素晴らしいですね。最後に、今後さらに挑戦したい研究テーマがあればお聞かせください。

荒木:GoTo商店街とがんばろう!商店街事業は、コロナ禍の状況に大きく左右された面があります。一方でコロナ禍があったことにより、商店街政策について検証が可能になった論点はまだあると感じています。商店街政策が必要だという話は数十年以上前からされているはずですが、因果推論的な手法でその効果を検証している分析はそう多くは見当たりません。政策を受けている商店街と受けていない商店街のデータを使って、もう少し商店街の政策について分析してみたいと考えています。

解説者紹介

荒木 祥太(研究員(政策エコノミスト))

2009年同志社大学経済学部卒業。2011年一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。2021年経済学博士(一橋大学)。

2014年-2021年RIETI研究員(非常勤)。2021年よりRIETI研究員(政策エコノミスト)。研究分野・主な関心領域:労働経済学、人事経済学、応用ミクロ計量経済学。

インタビュアー紹介

近藤 恵介(RIETI上席研究員/ 神戸大学経済経営研究所 准教授)