| 解説者 | 浜口 伸明(プログラムディレクター・ファカルティフェロー) |

|---|---|

| 発行日/NO. | Research Digest No.0150 |

| ダウンロード/関連リンク |

少子高齢化、東京一極集中が進むわが国において、スタートアップ企業の成長は地域に新産業を創出する上で一定の役割を果たし得ることが期待される。しかしながら、わが国のスタートアップ企業は、製品開発には積極的だが、人材獲得と知財戦略は進んでいない。RIETIプログラムディレクター・ファカルティフェローの浜口伸明神戸大学経済経営研究所教授は、日本のスタートアップ企業の成長要因を独自のデータで多角的に分析し、スタートアップ企業の知財戦略への取り組みや人材獲得を支援するなど、スタートアップ企業の中長期的成長を促す重要性を説いた。本インタビューでは、政策へのインプリケーションや今後の研究課題について話を伺った。

スタートアップ企業に着目した理由

髙谷:浜口先生は地域経済がご専門ですが、スタートアップ企業に着目された理由を教えていただけますか。

浜口:わが国は大都市への人口集中が進み、地域経済において人手不足、雇用減少、生産性停滞の問題がクローズアップされる中、スタートアップは地域経済における新産業創出に一定の役割を果たし得るのではないかという問題意識からこの研究を始めました。

折しも石破内閣が発足し、スタートアップの役割が地方創生とリンクして議論されるようになっています。石破内閣は日本をアジア最大のスタートアップ・ハブにするというスローガンを掲げており、本研究もその一助となる情報を提供できると思っています。

本研究の問題意識と背景

髙谷:今回、スタートアップ企業の成長要因に関して、 Resource-based view分析という形で取り組まれていますが、この研究の問題意識や背景について教えてください。

浜口:スタートアップに関しては国内外で多くの研究が行われていますが、学術的にスタートアップの定義がきちんとできていないという問題意識がありました。そこでわれわれは、独自のアンケート調査に基づくデータを中心に、最近のスタートアップの成長要因を分析したいと考えました。

そこで大きな問題になるのが、アンケート調査の対象企業です。多くの国ではスタートアップ支援策が中小企業政策の中で行われており、わが国も同様だと認識しているのですが、中小企業が規模で定義されるのに対してスタートアップでは必ずしもそれが当てはまらないので、規模については調査対象の定義から外しました。

創業年数については、一般的にベンチャーキャピタル(VC)ファンドの平均運用期間といわれている10年をスタートアップの期間ととらえ、また、成長の要因を分析するためにはスタートアップ企業として活動している一定の期間が必要ですから、設立後3年以上経過している企業を対象とし、3年以上10年以下と定義しました。

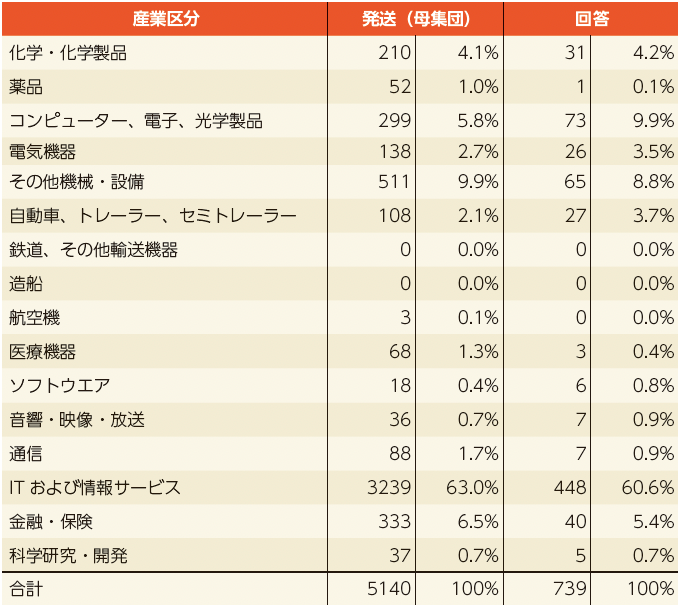

それから、経済協力開発機構(OECD)が定義している高度技術産業であること、情報通信技術(ICT)を利用している産業であることという2つの基準を持った企業を対象としました(アンケートを送った企業と回答企業の業種別構成は表を参照)。

その結果、5,140社を抽出し、アンケート調査を送付したところ、739社(14.4%)から回答を得ることができました。

髙谷:スタートアップの研究では、いろいろな定義がまだ確立されていない中、先行研究なども参考にしながら、独自にデータの収集をされたということですね。

浜口:そもそもResource-based viewは経営学者エディス・ペンローズの議論から提唱されたものであり、ペンローズは、企業の競争力は内部資源と外部資源、そして外部環境による不安定性への対応力(戦略)の3つで構成されるとしています。それに基づき、分析の視点として3つの柱を立てました。

内部資源では創業者の資質や技術力、人的資源など、外部資源では製品市場、労働市場、金融市場、イノベーション環境、ソーシャルキャピタルが重要であるとともに、地域のさまざまなアクターが関わり、自社では乗り越えられないような不安定性を克服する関係が重要です。そうしたものを最近はスタートアップ・エコシステムといいます。

この調査ではそうしたエコシステムを形成するものとして、人々のネットワークや地域のさまざまな組織、政策的環境に注目しました。

髙谷:外部資源と不安定性への対応力はやや近い概念にも思えるのですが、切り分けているのはなぜですか。

浜口:内部資源と外部資源はリンクした概念になっていますが、そうはいっても予測できない事象は起こるので、それによるショックを和らげる対応力が必要です。3つの概念はそれぞれに関係しており、別々のものととらえているわけではありません。内部資源とそれを充実させるための外部資源、そして生存確率を上げるためのエコシステムである不安定性要因への対応力という概念に整理してわれわれは研究しています。

髙谷:われわれも内部資源を補完する外部資源環境のことをエコシステムと呼んでしまったり、この言葉を雑に使っているケースがあるのですが、不安定性に対処する制度的環境や組織能力的な対応も含めたものをエコシステムと整理している点は、大変参考になります。

浜口:生物学的なエコシステムは、多様な生物がそれぞれ関与し合い、一団として生存確率を上げるシステムが限られた範囲内で形成されているものを指しますが、私たちが言っているのはそれに近いと思います。

髙谷:先行研究との違いはどこにありますか。

浜口:日本におけるスタートアップの成長要因、生存確率を上げる要因の調査はあまり行われていないのです。その中で、例えば30代の起業家が創業した企業は成長が早いけれども生存確率が低く、40代の起業家が創業した企業は、成長率は高くないものの生存確率が比較的高いことが分かっています。つまり、ビジネスにおける経験量が生存確率を上げているわけです。われわれの研究もこれにかなり近い結論になっていると思います。

立地に関してわれわれの研究で分かったことは、東京に立地しているICT系のスタートアップは成長率が高いのですが、ICT系以外の業種に関しては東京以外に立地しているスタートアップの方が成長率が高かったのです。こうした点は新たな発見として強調できると思います。

今回の研究結果から分かったこと

髙谷:今回の研究結果からどういった示唆が得られますか。

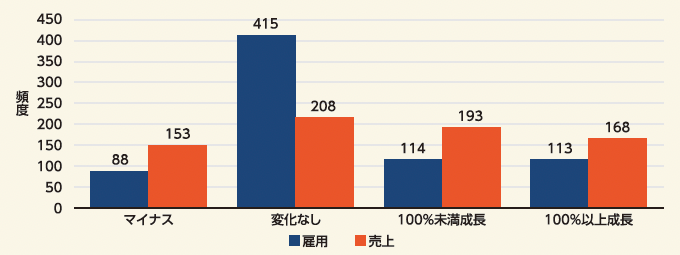

浜口:私たちの分析では、企業を成長率で「マイナス成長」「低成長」「中成長」「高成長」「超高成長」の5つのカテゴリーに分けました。成長率そのものを被説明変数にしているのではなく、どういった要因が企業をより高いランクに成長させ、パフォーマンスを高めるかを分析しています。

われわれは売り上げの成長率と雇用の成長率を検討してみたのですが、調査対象としたスタートアップ企業の多くが3年前と比較して従業員数が変わっていなかったのです(図を参照)。従って、従業員数で企業の成長を測るのは難しいと考え、売り上げの成長を指標に採用することにしました。

すると、若い起業家の企業は成長が早かったという点は確認できたのですが、特許や知財の保有が成長に貢献しているという結果は得られませんでした。一方、国内市場を中心に販売している企業がより高い成長を遂げていることが分かりました。これは私たちにとっては意外な結果でした。

外部資源に関しては、デット・ファイナンス(金融機関からの融資)を重視している企業は必ずしも成長に結び付いておらず、エクイティ・ファイナンス(VCからの出資)に注目していた企業の成長率が高いことが分かりました。特にエクイティを重視している企業の中でも、設備投資資金として重視している企業が、高い成長を示していました。また有能な人材を雇用しやすい環境を立地要因として重視している企業が、高い成長を示していました。

髙谷:われわれもスタートアップ政策をいろいろ行っていますが、成長性の高いスタートアップを効率的に生み出す上で非常に有益な示唆だと思います。ICT系以外の業種についても地理的特性を見ていくことは可能でしょうか。

浜口:例えば、立地要因として何を重視するかというと、できるだけコストを抑えるという点ではオフィス賃貸料や地代の安さが重視されるので、必ずしも大都市に優位性があるわけではないと思います。従って、地方都市も競争力の高いスタートアップ経営が可能だと思います。ICTは顧客も東京に集中しており、今の在宅勤務体制を含めスペースもそれほど必要ない。優秀な人材が集まるという点でも東京は圧倒的な優位性を持っていますので「ICT×東京」は納得できます。ですから、これらとは別の資源を必要としているスタートアップに関しては必ずしも東京である必要はないという結論になると思います。そのような切り分けはまだできていないのですが、恐らくそうした分析結果が得られるのではないでしょうか。

政策的なインプリケーション

髙谷:今回の研究結果からどういった政策的インプリケーションが得られるのでしょうか。

浜口:先ほど、今後はエクイティが重視されると申し上げましたが、これには成長段階の視点もあると思います。今後さらに成長する中で、VCがもちろん重要になるのですが、成長初期の段階では、特に日本の金融市場においてはデット・ファイナンスが引き続き重要な役割を持つと思いますし、それ以外にもクラウドファンディングが重要という意見も多くありました。とかくエクイティが注目されがちですが、成長段階に応じて資金調達源の重要性もさまざまですので、今後のスタートアップ支援は必ずしもエクイティに集中するのではなく、多様な調達方法を用意することが好ましいと思います。

人材獲得が進んでいないという点に関しては、スタートアップ企業が人材獲得のノウハウを十分に持っていないとすれば政策的サポートの余地があると思います。また、企業が求める優秀な即戦力人材は必ずしもリスクの高い職場を求めていないというミスマッチがあるのであれば、これを制度的な革新と呼んでいいか分かりませんが、ストックオプションを活用してリスクテイクを促し、労働の流動性を高めることがミスマッチの解消につながるかもしれません。スタートアップ企業が人材獲得をしやすくするための明確なアイデアがあるわけではないのですが、そうしたところに知恵を出し合うことが重要だと思います。

それから、スタートアップは東京でなければ駄目だという認識は必ずしも正しくないということがもっと共有されていいと思います。業態・業種によって地方の優位性がある場合もあるので、詳細な研究を行い、地方におけるより良いスタートアップ振興策を作り上げていけるといいと思います。

今後の研究課題

髙谷:国だけでなくいろいろな自治体もスタートアップ政策を始めていますので、担当者の中でこうした共通認識が広がるといいのではないかと受け止めました。今後こういった研究があるといいのではないかというご示唆をいただければと思います。

浜口:今回の分析では、企業の技術力に関する情報がうまく取れていません。企業の技術的な内部資源の程度を測ることが、スタートアップにおいては必ずしも指標になりませんでした。保有している特許の数を尋ねると、ゼロという会社が非常に多かったからです。スタートアップとしては必ずしもそこを目指していなくて、特許を取るよりも製品開発して売り上げを伸ばすことを重視した方が投資家からの評価が早く得られるのです。

われわれの研究では不安定性に注目したのですが、非常に不安であるという状況から自信を持って成長路線に進んでいくきっかけになるのは、投資家からの評価(エバリューション)であることが分かりました。そうして評価を受けた企業は雇用も増やしやすいのです。

特許を取って技術的にレピュテーションが高まることよりも、いち早く製品開発を進めて収益基盤を固めるところに企業の技術力の重点があると思いますので、その点をもう少し評価できるような指標を取れればよかったと思います。企業が成長路線に転換するきっかけになるようなポイントを正確につかめれば、政策的な後押しをする重要な局面を見つけられるのではないかと思います。

髙谷:米国でも同様の研究があって、日本よりも進んだエコシステムにおいてまた違った結論が得られるのであれば、日本もそこを目指すべきという示唆があり得ると思います。

また、創業後年数が長い中小企業やもう少し規模の大きい中堅企業における成長要因も類型化して見えてくると、スタートアップ政策だけでなく、中小・中堅企業政策全体のインプリケーションも得られるように思います。

浜口:貴重な示唆をいただいたと思います。日本ではエコシステムがまだ成立しておらず、投資家としてはベンチマークになるのは売り上げであり、非常に短期的なエグジットを目指している部分がまだまだ大きいと思うので、何がどう違うのかを他国の事例と比較しながら研究するのは非常に面白いと思います。

Resource-based viewはまったく新しいものではないので すが、さまざまな企業の分析に使える要因が含まれていると思うので、中小・中堅企業にも応用できると考えています。

解説者紹介

浜口 伸明(RIETIプログラムディレクター・ファカルティフェロー / 神戸大学経済経営研究所 教授)

1995年米国ペンシルバニア大学大学院地域科学研究科博士課程修了。1987年8月アジア経済研究所開発研究部研究員。2000年6月日本貿易振興会アジア経済研究所海外研究員(リオデジャネイロ連邦大学経済学部客員研究員)。2007年10月神戸大学経済経営研究所教授。 2012年4月~2014年3月、2018年4月~2020年3月神戸大学経済経営研究所所長。

主な著作物:「地域経済と地域産業政策の課題」(森川正之編『コロナ危機後の日本経済と政策課題』 第3章、75~96頁、東京大学出版会、2024年)

インタビュアー紹介

髙谷 慎也(RIETIコンサルティングフェロー / 経済産業省経済産業政策局産業創造課 課長補佐)