| 解説者 | 伊藤 公一朗 (研究員) |

|---|---|

| 発行日/NO. | Research Digest No.0113 |

| ダウンロード/関連リンク |

日本では、電力卸売市場の完全自由化に向けて議論が進められている。スペイン、ポルトガル、アメリカ、イギリスなどではすでに自由化市場が導入され、市場効率性を高める仕組みとして先物市場(電力提供1日前の市場)とスポット市場(提供数時間前の市場)が形成されている。伊藤公一朗RIETI研究員は、経済理論と実証分析によって電力発電者と購買者の市場行動を分析した。分析の結果、先物市場での市場支配力(Market Power)を持たない新規参入企業は裁定取引(Arbitrage)を行っている一方、市場支配力を持つ企業が先物市場の価格をつり上げていることを解明した。この結果から、市場支配力を抑える市場設計を考える必要があるとしている。

研究の変遷

――現在に至るまでのご研究の実績や変遷を教えてください。

私が今の研究を志したのは高校生の頃で、京都大学の植田和弘先生が書かれた『環境経済学への招待』という新書を読んだのがきっかけでした。ちょうどその頃、私は文理選択に迫られていて、どちらかというと社会科学に興味があったのですが、数学も好きだったので、進路を決めかねていたのです。そんなときに偶然出会ったのが植田先生の本で、「環境問題は理系の問題と考えられがちだが、いろいろな技術だけでなく、人や企業、政府など社会システム全体を考えて解決しなければならず、環境経済学という学問がとても大切である」と書かれていました。高校生の私は感銘を受けると同時に救われた思いがして、環境経済学を学びたいと思い、京都大学経済学部に進みました。

私が学部生だった2000〜2004年当時は、経済学の理論をデータから実証する研究(empirical research)がアメリカを中心とする諸外国でどんどん発展していた頃でした。私が専攻したいと考えていた、環境・エネルギー経済学の分野でもそうでした。そういった先端的研究のほとんどは北米の大学で行われているということを実感したのと、日本にいては国際的に通用する英語力は身につかないという思いから海外の大学院へ進学することにしました。

――経済学は現実を対象とする社会科学ですが、理論モデルを議論する際に現実のデータを扱っていなかったのですか。

経済学の理論研究では、現実社会で起こっている複雑な経済現象を理論モデルによって分析します。初期の研究では、理論モデルが予測することが正しいかどうかをテストする方法として、インタビューなどのナラティブなデータに基づいて分析する手法が発展しました。しかし、インタビューで得られる返答は必ずしも本意ではないことが多々あります。そこで、1990年代ごろからは、顧客が何を買ったか、企業が何に投資したか、行政からどれくらい補助金をもらったかといった信頼性が高い「実際の行動に基づく」データが使われるようになりました。

それ以前にも為替やGDPなどのマクロ経済のデータ分析はあったのですが、個人や企業、政府などを巻き込んだミクロなレベルでの政策分析は比較的新しい分野で、それがちょうど私が学部生だった2000年ごろに非常に盛んになったのです。これは、北米などの国の研究者がミクロなデータへアクセスする努力を早くから行ってきたから、という理由と、ミクロなデータを分析する計量経済学手法がこれまた北米の経済学者を中心として開発されてきたから、という理由からです。

アメリカでの研究

――アメリカではどういった研究に取り組んできたのですか。

冒頭でも述べたように、高校生の頃に興味を抱いた環境エネルギー経済学という分野の研究をしています。環境とエネルギーに関わる分野の研究という軸は持っていますが、その中では幅広いテーマで研究に取り組んでいます。例えば、電力料金が消費者の行動に与える影響や、政府が行う省エネの補助金が消費者に与える効果などを研究しました。また、自動車の燃費政策の分析も行いました。

最近取り組んだ研究は、中国の大気汚染の問題です。中国の人たちは非常に高いレベルの大気汚染に悩まされています。どういった環境政策を行うべきかの議論で大切になる数字の1つは、大気汚染を改善するために人々が払う意志のある支払意志額と呼ばれる指標です。この問題を実証的に解くために、空気洗浄機の市場データを用いた分析を行いました。また、現在進行形の研究としては、中国のガス会社と共同で、省エネのインセンティブとして暖房に使うガスの料金を変えたときに、消費者が本当に行動を変えてくれるのかという分析を行っています。

――研究業績の中で、興味深い結果が出た研究の1つを紹介してください。

電力に関する消費者の行動についての研究が挙げられます。日本やアメリカをはじめ、多くの国では電力料金が階段状になっていて、例えば東京電力の料金は、毎月(30日間)の使用量が少なければ単位当たりの価格が低く、たくさん使うと高くなります。東京電力は2段階もしくは3段階なのですが、カリフォルニアでは5段階あって、時期によっては1段目の料金と5段目の料金で3倍ほどの差があったこともあります。

1980年代ごろの経済学者は、こういう料金設計に消費者がどう反応するかという理論を考えました。経済学の理論では、限界効用(marginal utility)が限界費用(marginal price)になるところまで消費者は消費します。まずはその理論モデルに従って、消費者レベルのデータを取ってきて、価格弾力性を推定するなどの研究が進みました。しかし、階段状の限界価格に一般消費者が本当に反応しているのかという疑問は残ったまま、あくまでも仮定として推定モデルに組み込まれていました。また、価格弾力性は本当はゼロではないのかという電力会社や政策担当者の疑問もありました。あるいは、階段状の料金が存在することさえ知らない消費者もたくさんいる、という事実がアンケート調査などからも示唆されていました。

こういった階段状の料金の設計は電力価格に限ったものではありません。例えば、所得税も同様に、限界税率が階段状に上がる仕組みになっています。所得税に対する労働者の反応は公共経済学の分野では大きなテーマで、政策を考える上でも重要なのですが、従来の経済分析ではやはり、完全に合理的で情報完備的な消費者を想定していました。つまり、所得税の階段状の仕組みを完全に理解して、最適な労働時間を決める消費者が推定モデルで仮定されてきました。

しかし、私は院生時代、この仮定が間違っていたらどうなのだろうと考えました。完全合理的、完全情報の下で価格の形状を理解して自分の消費量を考えているという仮定自体が間違っていたら、これまでの分析結果は大きく間違っていることになります。例えば、消費者は計算がより容易な平均価格を指標に行動している可能性もあります。

そこで、消費者が限界価格と平均価格のどちらに反応しているのかという問いを立て、実際の消費者の行動データを使って分析することにしました。特に着目したのはカリフォルニアの南部です。1つの都市に2つの電力会社があって、境界線の南北で電力料金が異なります。その2社が10年間に渡って電力料金を異なる形で変化させました。そのため、道路を隔てたこちら側の世帯と向こう側の世帯で、電力料金が大きく違ってきたのです。このように自然に行われた実験をわれわれの世界では「自然実験」と呼んでいます。この自然実験を利用して、限界価格と平均価格のどちらに消費者が反応しているのかを統計的にテストしました。その結果、消費者は限界価格にはほぼ反応せず、平均価格に強く反応していることが分かりました。

また、通常の経済学のモデルでは消費者は現在の価格を考えるとされているのですが、私がテストした結果では、消費者は現在の価格には全く反応しておらず、「先月の電気料金の平均価格」で消費者の価格反応のほぼ全てが説明できました。

今までデータでこの問題に対して明確な答えを示した研究はありませんでした。それを本研究で示せたことは、電力政策を考える上でも重要なことでした。この結果は、カリフォルニア州政府の電力価格に関する政策形成にも反映されています。

――つまり、今までは想定した理論モデルだけで議論をしてきたため、現実のデータと突き合わせたとたん、前提が崩れてしまったということですね。

そうです。経済学の分野にはそういうことが多々あります。理論は非常に発達したし、統計分析の技術も発達してきたけれども、理論とデータをつなぐ仕事はこの10年ぐらいで大きく発展を遂げている分野で、世の中にとっても重要ですし、研究者としてもやっていて非常にやりがいも面白みもある分野です。

世の中を見たときに何が一番重要かを理論的に描き出すことは間違いなく重要な仕事ではありますが、実際の世の中はもう少し複雑で、消費者が合理的に行動しなかったり、企業も単に利潤の最大化を目指すだけでなく、もっといろいろな理由で物事を決めたりしています。ですから、理論で予測したことと実際に起こっていることが本当に合っているのか、データを集めてテストすることが必要です。そういった分析から得られる知見をもとに新しい理論を開発していくことで、現実に起こっていることと経済学の理論が近づいていくと思います。経済学の理論研究に加えて、日本でも実証分析の分野がもっと発展してもいいのではないかと思っています。

スペインの電力市場

――スペインの電力市場の研究では、まず市場支配力を持った寡占状態のモデルがあり、そのモデルを実証するためにスペイン・ポルトガルの電力市場を対象に選んだのですか、それとも逆ですか。

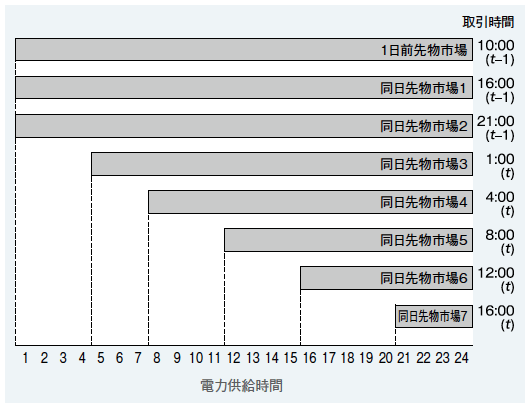

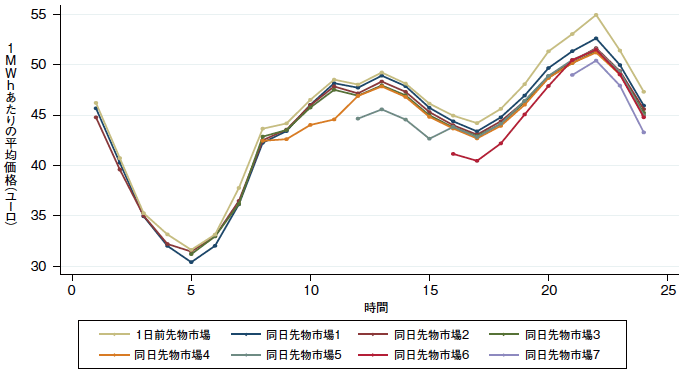

本研究では電力市場に存在する先物市場とスポット市場という市場設計に焦点を当てています(図1)。例えば明日の昼に提供する電力があったとして、それを提供する直前に取引する市場と1日前に取引する市場があります。同じ電力という財を同じ時間に提供するわけなので、完全に同一な財と考えることができるため、市場競争によってこの2つの市場での価格は平均的には等しくなる、というのが通常の経済理論の予測するところです。しかし、そういった事象が起きていないことがデータから見えてきたのです(図2)。この現象は、スペインだけでなく、アメリカの各地域の電力市場でも同じように起きていました。

その理由を解き明かすために新しい理論モデルを構築し、データを使って実証的な分析を行いました。スペインを選んだ理由の1つは、緻密なデータが手に入るためです。スペインでは各発電所の毎時間の発電量や卸売市場の入札情報も全て公開されています。こういったデータは研究者によって分析され、より良い市場設計のために生かさせています。日本では、これらのデータ公開は非常に遅れており、今後改善の余地が大きくあります。もう1つの理由は、本研究のテーマを分析するのに適した市場のデザインになっているからです。それをうまく利用して理論をテストしました。

――日本の電力会社は、スペインの電力市場は日本から最も遠いところにあると考えているように思いますが。

スペインの電力市場にはいい部分も悪い部分もあって、再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)の政策など、いくつか失敗したものもありますが、競争的な卸売市場をつくっているという市場デザインの点では、スペインの方が日本よりも絶対に先を行っています。日本では今のところまだ、地域独占の企業が発電と送電と小売りを実質的にほぼ一貫して行うと同時に、その企業に安定供給の義務が課されています。しかし、それは1990年代以前の古い経済学の理論に基づいた市場設計なのです。

そうした運営に大きな問題があることは、多くのデータ分析の実証研究によって分かっています。一番大きな問題は、競争相手がいないので、発電するときにどんなにコストが掛かっても消費者に100%転嫁できることです。スペインでは、高コストで発電を続ける発電所は市場から閉め出されるので、費用を節約して効率的に発電しようとするインセンティブが働きます。ですから、卸売市場を自由化して、いろいろな新規参入企業に競争させることが重要です。

日本の電力市場の問題点

日本の電力市場は、公共部門と私的な競争的部門の境目がはっきりしていないことが一番の問題です。多くの国では、安定供給を担う送電の機能は一営利企業に任せるべきではないという考えが成り立っていて、送電は独立系統運用機関(ISO: Independent System Operator)が担当し、競争的部門とはまったく切り離して考えています。

日本でも発電は誰がしてもいいはずで、公平な新規参入の環境をつくらなければなりません。例えば、既存の電力会社の負債分を新規参入者に振り分けて参入障壁を作ってしまうといった最近の議論は大きな間違いです。発電部門は自然独占ではなく、競争的市場と考えるべきという結論は1980〜1990年代で学問的にも政策的にも世界ではけりが付いています。日本でもこのことを訴えてこられた学者や政策担当者がいたのですが、いまだに実現できていません。

――環境税などのような価格政策によるCO₂排出抑制を実証分析すると、価格弾力性があまりないという結果になると私は思っているのですが、どうお考えですか。

環境税によって温暖化などいろいろな問題を解決すべきというのは、アメリカのどの経済学者に聞いてもまったく同じ意見です。価格弾力性が低いことは問題ではなくて、弾力性が低くても、税率が正しければ、それに従って消費者も行動します。弾力性が低いことは、環境税が有効ではない理由ではありません。汚染物質が社会に及ぼす限界コストを税率として設定すれば、人々や企業の行動が変化して市場メカニズムによって最適な点へと行き着きます。

気候変動を解決したい場合、理論的には環境税が世の中への負担が最小な解決方法だと分かっています。しかし、環境税をアメリカ国内全体で導入するのは政治的に無理だと思います。恐らく日本も同じような状況ではないでしょうか。本当は環境税を導入すれば、小さなコストで環境問題を解決できるのに、補助金政策で結果的に効率性が非常に悪い形で目標を達成しようとしているという現実があります。

しかし、理論的に環境税が一番だと言い続けても世の中は何も変わりません。そのため、セカンドベスト(次善的)な方法として、経済学的にも次善的で政策的にも導入可能な政策を考えることも、私たち研究者の仕事になってきています。

解説者紹介

伊藤 公一朗

2011年〜2013年スタンフォード大学経済政策研究所 研究員、2013年〜2015年ボストン大学ビジネススクール 助教授、2013年〜全米経済研究所 研究員、2015年〜シカゴ大学公共政策大学院 助教授、2014年〜独立行政法人経済産業研究所 研究員(特任)。

主な著作物:"Do Consumers Respond to Marginal or Average Price? Evidence from Nonlinear Electricity Pricing," American Economic Review, 104 (2): 537-63, 2014, "Sequential Markets, Market Power and Arbitrage," with Mar Reguant, American Economic Review, 106 (7): 1921-57, 2016など。