| 解説者 | 宇南山 卓 (ファカルティフェロー) |

|---|---|

| 発行日/NO. | Research Digest No.0109 |

| ダウンロード/関連リンク |

日本の消費税は、税率を上げると比例的に物価を上昇させるため、生涯可処分所得の比例的な減少をもたらす。すなわち、個人の消費行動は生涯可処分所得によって決まるとするライフサイクル仮説によれば、消費税引き上げは比例的に消費を低下させると予想できる。そこで、宇南山卓RIETIファカルティフェローは、2014年4月に消費税率が5%から8%に引き上げられた際の消費への影響を分析することで、この理論的な予想が成り立つのかを検証した。また、ライフサイクル仮説に従わない存在として「その日暮らし(Handto-mouth)」の家計に着目し、そうした家計が消費税の引き上げにどのように反応したのかを明らかにした。

今回の研究の概要

――今回の研究の概要を教えてください。

日本では、消費税の引き上げは比例的な物価上昇を引き起こします。これは、将来の所得を所与とすれば、生涯可処分所得が減少することを意味します。標準的なライフサイクル仮説に基づけば、生涯可処分所得の減少は同等の消費の減少をもたらすはずです。そこで今回、連邦準備制度理事会エコノミストのCashin氏との共同研究で、2014年の消費税引き上げが理論的に予想されるような消費の変化をもたらしたのかを、家計調査という世帯支出のデータを使って検証することにしました。

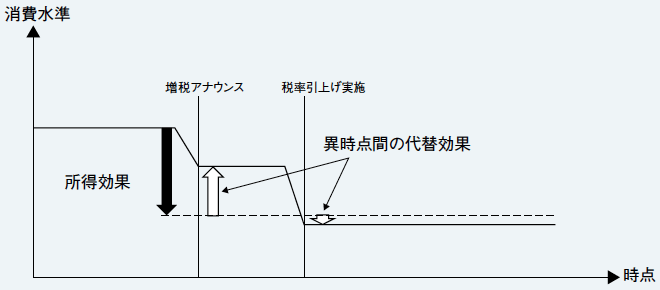

ライフサイクル仮説によれば、消費税引き上げが認識されるとすぐに消費が減るはずです。そのため、理論通りに消費が変化したかを検証するには、いつ増税が認識されたかを知る必要があります。しかし、一般に増税が認識された時点(われわれは「増税のアナウンス時点」と呼んでいます)を特定することは困難です。なぜなら、通常は家計によって消費税の引き上げを認識するタイミングにずれがあり、特定の時点で全員が認識するようなことはないからです。

政府が消費税引き上げの必要性を認知してから、長い政策決定プロセスがあります。その間に徐々に情報が共有されていき、実際に引き上げが実施される頃までに全員が消費税引き上げを織り込んでいるという状態が通常です。

しかし、今回は特殊な環境で引き上げが決定したため、アナウンス時点を特定することができました。その環境とは、安倍晋三首相が就任直後から消費税引き上げに対してフリーハンドを維持していたことです。言い換えれば、複雑な立法プロセスではなく、首相の決断だけで引き上げが決定する状況だったのです。その状況で、2013年10月1日に引き上げを表明した記者会見は、注目度も高く、クリアな増税宣言となったのです。

この2013年10月1日を増税のアナウンス時点として、消費の変化を観察しました。その結果、消費は2013年10月に約4%、引き上げの実施された2014年4月に約0.5%減少していたことが分かりました。これは、当初予定されていた増税幅5%に相当する大きさであり、おおむね理論通りの変化が観察されたといえるのです。

――では、消費の低迷は予想通りだったということですか。

実は、私個人としては、消費の落ち込みはそれほど大きくないと思っていました。生涯可処分所得低下の影響は生じるはずだとは思っていましたが、引き上げ実施のかなり前までにその効果は織り込まれ、実質的に観察される変化は引き上げ実施時点の落ち込みだけだろうと予想していたのです。実際、1997年の消費税引き上げの影響を分析したCashin氏との別の研究では、アナウンス時点として設定した時点では消費の変化はほとんど観察されませんでしたし、引き上げ実施時の消費の変化は非常に小さいものだったのです。

しかし、結果的に見ると、増税が延期もしくは中止される可能性も十分にあると信じられていたようで、生涯可処分所得低下の効果はほとんど織り込まれていなかったのです。

つまり、実際に観察された変化はライフサイクル仮説の通りであり、理論的に予想可能なものでした。しかし、増税アナウンスの効果が実際に観察できるということ自体が予想外だったです。その意味では、安倍首相の決断の影響力は予想以上だったということです。

――では、最近の景気の低迷の原因はやはり消費税の引き上げなのでしょうか。

われわれの分析からいえることは、増税のアナウンス前、すなわち2013年9月以前と比較して、消費の水準が5%程度低下したのは消費税の影響と考えられるということです。しかし、その後の消費の動向を見ると、2015年末頃から再び低下しています。その原因については、私自身はよく分かっていませんが、時期的にも消費税の影響とは考えられません。

そもそも、消費税を引き上げると景気が悪化するという前提は検証の余地があると考えています。1997年に消費税が引き上げられたときに、景気指標のあやで、景気の転換点が同年4月と速報されてしまったことがトラウマになっているのだと思います。消費税の影響は無視できないとしても、景気に壊滅的な影響を与えるとは考えられません。

消費増税延期の効果

――2014年11月の1度目の引き上げ延期について、今回の研究でも検証されていますが、景気対策として効果はあったのでしょうか。

結果からいえば、延期の発表で約1%強の消費の増加があったと考えられます。2%の引き上げを1年半延期したということは、消費税を1年半2%減税したと発表したに等しいです。わずか1年半の一時減税ですので、原理的にいえばほとんど効果がないと考えられます。それにしては、大きな効果だったといえます。

その理由として、一部ではいわば恒久減税と認識された可能性が考えられます。1997年も2014年4月も法律通りに引き上げられてきましたが、初めて増税が先送りされたことで、政治的にもう二度と引き上げはできないと認識した家計がいたのかもしれません。この点については、今後十分に考えていきたいと思います。

――2度の延期がありましたが、その是非についてはどのようにお考えですか。

延期したのは消費の水準を維持したかったからだと思われますが、政府が消費動向の予測可能性を高めたいとするならば、もう少しアナウンスの方法を慎重に考えるべきだと思います。

増税が消費にマイナスの影響を与えるのは避けられませんが、時間をかけて情報を浸透させて消化させていくことでその影響を顕在化させずに済ませることはできます。突然の増税延期の表明などの急激な政策転換は、一時的にプラスの効果を上げるかもしれませんが、その効果は必ずどこかで打ち消すような落ちこみとセットになります。長い周知期間を取って家計が将来の動向を予測しやすくなるような、政策の不確実性を下げるような方向で考えるべきです。

何度も突然の延期をするような事態は、政策の不確実性を高めるため、家計が何を織り込んでいるのかを曖昧にします。そのため、政府が次のアクションをとろうとしたときにどのように消費が反応するのか予測できなくなります。これは、家計と政府どちらにとっても望ましくない状況だと思います。

――政府はまだ2020年度までに基礎的財政収支を黒字化するという旗を降ろしていませんが、これを達成するために消費税の引き上げは有効でしょうか。

いくつかポイントがあります。第一に、消費税を引き上げるとそれと同等に消費が落ち込むのであれば税収は増えず、意味がないのではないかと言う人がいますが、それは大きな間違いです。なぜなら、われわれが見ているのは実質消費だからです。税率を5%引き上げて実質消費が5%減るということは、税込みの名目で見れば消費は横ばいなのです。つまり、消費税を引き上げることでほぼ税率を上げた分だけ税収も増えるのです。その意味では、財政収支の黒字化にはプラスの影響を持つといえるでしょう。

また、消費税の引き上げではなく、将来所得の期待値を引き上げていけば、消費は回復し税収も増える。だから、成長戦略で将来所得の伸びに対する期待値を上げていくべきとの指摘もあります。もちろん、それが実現できれば、消費税以外の税収も増えますし、極めて望ましいことです。ただ、その実現が困難ですし、また消費税引き上げと必ずしも矛盾するものではないのだと思います。

――ちなみに、消費税を10%に上げる場合、軽減税率を導入することになっていますが、景気対策効果はあるのでしょうか。

今回の研究とは離れますが、一般に、財の相対価格に大きな影響を及ぼす軽減税率の導入は、市場構造を大きくゆがませるため、基本的に望ましくありません。マクロ的に増税の影響を小さくしたいならば、税率そのものの引き上げ幅を小さくするべきです。一方で、特定の属性を持った世帯、例えば貧困層を支援するのが目的であれば、軽減税率ではなく、所得移転の形にした方が事務コストも小さく、企業・家計の行動をゆがませる効果も小さいと思います。

| 増税アナウンス前 (2012年10月‒2013年9月) |

増税実施後 (2014年4月‒2015年3月) |

差の検定 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| その日暮らし以外の世帯 | 消費 | 平均 | 0.012 | ‒0.015 | ‒0.027*** |

| 標準偏差 | 0.463 | 0.459 | 0.002 | ||

| サンプルサイズ | 48,055 | 48,485 | |||

| その日暮らし世帯 | 消費 | 平均 | ‒0.006 | 0.008 | 0.014*** |

| 標準偏差 | 0.449 | 0.449 | 0.0062 | ||

| サンプルサイズ | 5,275 | 5,168 | |||

| 世帯所得 | 平均 | ‒0.007 | 0.014 | 0.021 | |

| 標準偏差 | 0.988 | 0.889 | 0.013 | ||

| サンプルサイズ | 4,916 | 4,845 | |||

| NOTE: THIS SHOWS THE DEVIATION FROM THE LOG OF THE AVERAGE ADJUSTED REAL MONTHLY HOUSEHOLD INCOME AND NON-STORABLE NON-DURABLE CONSUMPTION. THE ADJUSTED ONES ARE OBTAINED FROM A REGRESSION OF CORRESPONDING VARIABLES ON MONTH DUMMIES AND OTHER CONTROL VARIABLES USED IN THE REGRESSION ANALYSIS. *, **, AND *** REPRESENT SIGNIFICANCE AT THE 10, 5, AND 1 PERCENT. | |||||

「その日暮らし」の存在

――論文中で「その日暮らし(Hand-to-mouth)」家計の行動について論じていますが、これはライフサイクル仮説とどのように関係するのでしょうか。

これまで、ライフサイクル仮説を検証する論文が多く書かれてきましたが、その中で一部の家計がライフサイクル仮説と矛盾する行動をとることが明らかにされてきました。それが「その日暮らし」の人たちです。

ライフサイクル仮説の文脈では、「その日暮らし」とは、手元にある支出可能な経済資源、すなわち毎月の所得や手元にある貯金などを、使いきりながら生活をしているような家計を指します。恐らくその語感から貧困層というイメージを持たれると思いますが、基本的には別の概念です。毎月100万円を稼いでそれを全て使っている家計も「その日暮らし」ですし、毎月10万円の所得だとしてもそのうち一部でも貯蓄していれば「その日暮らし」ではありません。

「その日暮らし」をするのは、資本市場の不完全性のため、適切な借り入れができず、ライフサイクル仮説から導かれる最適な消費ができないからだと考えられています。将来は高い所得が期待できるためもっと消費をしたいが、現在の所得が相対的に低く、借り入れもできないため消費を抑えているような状況が想定されているのです。

――「 その日暮らし」の人たちは、消費税の引き上げにどのように反応するのでしょうか。

「その日暮らし」の人たちは、消費税の引き上げがアナウンスされ、生涯可処分所得が減少することを認識しても消費を減らしません。なぜなら、彼らにとっての最適な消費水準は、現在の所得水準で決まってしまっている消費水準よりも高いはずなので、最適な消費水準が下がったとしてもあまり消費を変化させないからです。

実際、われわれは「その日暮らし」の家計とそれ以外の家計に分けて、消費の変化を観察しました。その結果、「その日暮らし」の家計は、増税のアナウンス時点で消費を減少させていないことを確認したのです。その意味でも、消費の変化はこれまでのライフサイクル仮説の検証と整合的な結果だったと言えるのです。

ただし、日本は他の先進国と比較して「その日暮らし」の家計の割合が低いことが分かっています。そのため、消費税の引き上げに対して、より素朴なライフサイクル仮説に近い反応が見られたのです。

今後の研究テーマ

――これからの研究テーマを教えてください。

消費税を引き上げる局面においては、「その日暮らし」の人が多い方がより安定して消費を下支えしてくれますし、逆に景気対策として一時的に現金給付をする場合は、「その日暮らし」の人たちは手元に現金さえあれば消費したい人たちなので、景気刺激策にきちんと反応してくれます。そういう意味では「その日暮らし」は政府にとって非常に望ましい存在であるといえるでしょう。

しかし、何らかの制約を抱えた「その日暮らし」の人たちを積極的に増やす政策をとることが望ましいとは、直観的には考えにくいところです。一方で、「その日暮らし」の人たちは、将来所得の伸びが期待されたり、住宅など非流動的な資産の利回りが上がったりすれば増えていくと考えられます。

その意味では、成長戦略がうまくいくことによって、政府はより政策の自由度を上げていくことができるのです。今後は、ライフサイクル仮説の検証を続けながら、「その日暮らし」の人たちが経済活動に果たす役割をさらに取り上げていきたいと考えています。

解説者紹介

宇南山 卓

2012年一橋大学経済研究所 准教授、2013年財務総合政策研究所 総括主任研究官、2013年8月〜2015年3月RIETIコンサルティングフェロー、2015年4月より一橋大学経済研究所 准教授、同年5月よりRIETIファカルティフェロー。主な著作物:"The Impact of Retirement on Household Consumption in Japan," (with Melvin Stephens Jr.), Journal of Japanese and International Economies, vol.26, pp.62-83. (2012)、「結婚・出産と就業の両立可能性と保育所の整備」『日本経済研究』65号:日本経済研究センター, pp.1-22. (2011)など。