| 解説者 | 田渕 隆俊 (ファカルティフェロー) |

|---|---|

| 発行日/NO. | Research Digest No.0103 |

| ダウンロード/関連リンク |

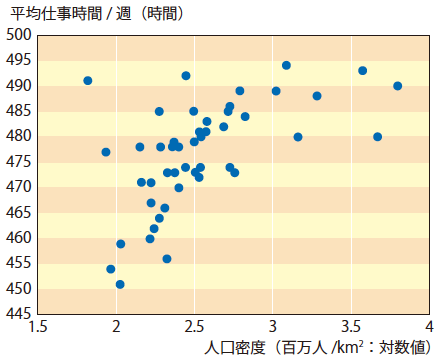

先進諸国では人口が多い大都市に企業が集積する傾向があることが、経験上わかっている。都道府県別のデータを見ても、人口密度の高い都道府県に住む人の方が仕事にあてる時間が長く、人口密度の低い県ではこの逆の結果が出ている。一方、開発途上国よりも先進国の方が仕事にあてる時間が短いことが知られている。

田渕隆俊RIETIファカルティフェローらはこの点に着目し、都市人口の規模と企業集積、そして労働時間(労働供給)の関係を分析。大都市ほど企業や労働力が集まることを実証し、東京などへの大都市集中が起こるメカニズムを解明した。これにより、一極集中を緩和するためにはリニア新幹線などの交通網整備による輸送・通勤コストの軽減が有効であることなど、産業政策上の重要なインプリケーションが得られた。

――本ディスカッション・ペーパー(DP)「弾力的な労働供給と集積」は、RIETIによる「地域経済プログラム・第3期(2011~15年度)「地域の経済成長に関する空間経済分析」プロジェクトの成果物ですが、プロジェクトの概要と問題意識、そして狙いについて教えてください。

グローバル化や経済のサービス化が進行する中で、わが国は少子高齢化による人口減少に直面しています。このような経済環境において、都市や地域が成長するための原動力は何なのかを明らかにして、社会の経済厚生を高める政策立案を目指すことが「地域の経済成長に関する空間経済分析」プロジェクトの主眼です。

都市や地域の経済成長については、グローバル化という視点から都市の経済にアプローチします。具体的には経済地理学モデルや競争サーチモデル、動学的一般均衡モデル、租税競争モデル、そして空間競争モデルを構築し、空間経済を分析することで、社会的に望ましい経済政策について提言を行います。

空間経済分析とは、住宅の面積や都心からの距離、都市間の距離とそれによって発生する貿易コスト、都心から距離に連動する土地の価格や通勤コストといった要素を盛り込んで企業集積などに与える影響を突き止めるための分析です。マクロ経済分析は時間軸を考えるものですが、空間経済分析では「空間軸」を考えるという意味で、マクロ経済分析と対照的であるといえるでしょう。

――「地域経済プログラム・第3期」における本研究の位置づけは、どのようなものでしょうか。

本研究を含む「地域の経済成長に関する空間経済分析」(2013~15年)は、ノーベル経済学賞を受賞したポール・クルーグマンが1980年、91年に発表した論文によって確立した新経済地理学の流れをくむものです。クルーグマンの業績は、企業の集積が同レベルの場合、生産性の向上によって生産規模が拡大する以上に生産量が増加するという「収穫逓増」の法則を実証したことです。中国や米国のような大国に企業が集積していると、国レベルでの収穫逓増が発揮されるということを見事にモデル化して説明しました。そして、地域と地域、人と人、といった距離(空間)が経済活動に大きく影響するということを明らかにしたことも特筆されます。

クルーグマンの新貿易理論を発展させたマーク・メリッツによる2003年の研究では、これまで企業は「同質」であるとしていた仮定を発展させ、生産性、つまり生産にかかるコストの高低などによって、企業はそれぞれ異質であるという前提で理論を再定式化し、実証分析を拡充させました。この結果、さまざまな政策提言などが得られた実績があります。

RIETIの藤田昌久所長が1999年にクルーグマンらと共同で執筆した「The Spatial Economy(空間経済学)」も、新たなモデルを再構築するなどして非常に注目されています。

そして、我々のRIETIプロジェクト「都市システムにおける貿易と労働市場に関する空間経済分析」(2015~17年)では、経済のグローバル化やサービス経済化、少子高齢化が進行する状況の下で、都市が持続的に発展するための要因を分析する計画です。この研究では、空間経済学的なアプローチを中心として、都市間の経済格差や社会構成が変化する要因などを明らかにしたいと思っています。

――先行研究にはどんな問題点があったのでしょうか。

経済分析においては、現実世界の動きの中から主要な一部分を切り取ってモデル化するというアプローチを取るわけですが、その切り取り方、つまり仮定をどう置くか、ということの是非をめぐってしばしば論争が起きます。

例えば、貿易費用がゼロであると仮定した場合、アメリカの西海岸と東海岸では実際に外国との貿易コストが異なるため、実態に合わないおかしな結果が出てしまいます。弾力的な労働供給や労働移動という問題もそうした仮定のひとつです。

本DPでは、クルーグマンが提唱した新経済地理学における、労働移動を伴わない内生的な労働供給モデルを導入して経済(企業)集積と、地域の労働時間の違いの相互作用を分析しています。

分析の結果わかったのは、実質賃金に関しての労働供給の弾力性が十分に高ければ、企業分布の対称均衡が崩壊する、つまり、どちらか一方に偏ってしまう、ということです。均衡が崩れない、としたクルーグマンの理論とは対照的なものです。

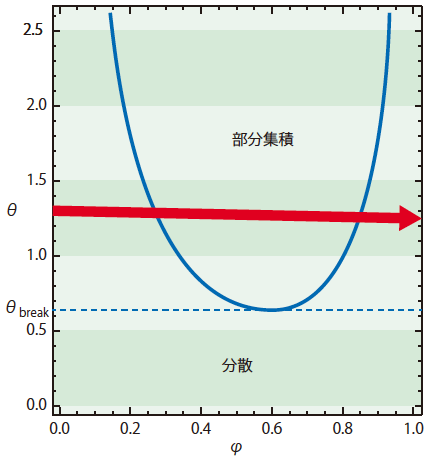

人口移動しない労働者が2つの地域に均等に分布しているとします。労働供給の弾力性が小さいと、賃金に比べて労働供給が非弾力的となり、企業を引きつけるコスト上の魅力が減少するので、対称分布の均衡は崩れません。しかし、弾力性が大きくなれば企業は大きな労働力の供給を期待し、労働者も賃金上昇を期待して市場が拡大します。この結果、均衡は不安定となるのです。このように、対称均衡の崩壊には弾力的な労働供給が起こることを理論的に示しました(図1)。

また分析の結果、都市への企業集積によって企業にとって2つのプラス効果と、2つのマイナス効果が現れることが分かりました。

プラスの効果は、①都市に企業が集まることで、都市に住む人は高い輸送費用を払わなくても品物を購入することができ、この結果実質所得が高まって企業をより集積させる力になるという「価格指数効果」、そして②都市に企業が集まることで労働機会が多くなり、労働供給が増えて企業にとって賃金が下がる。これによって、安い賃金水準を求めて企業がさらに都市に集まってくるという「超過労働供給効果」です。

これとは逆に、マイナスの効果としては①都市への企業集積によって企業間の競争が激しくなって利潤が減少し、都市よりも郊外や地方に移転したくなる効果、つまり「競争効果」と、②都市への企業集積によって労働需要が高まって賃金が上昇する「超過労働需要効果」を明らかにしました。

最近では地方分権の促進や東京への一極集中をどう解消するかという問題が議論されていますが、本論文によって、東京一極集中が進行する理由として、上記のプラスの効果がマイナスの効果を上回っているからだと理論的に説明することができます。従って、経済厚生を上昇させるためには、東京と地方を結ぶ交通網の整備、具体的にはリニア新幹線の建設、高速道路の拡充などが有効であるといえます。こうした輸送コストを減少させる政策によって、大都市と地方の格差を縮小することも可能になると考えられます。

――都市人口の規模と企業集積、労働時間(労働供給)の関係に着目されたきっかけや背景、そして実体経済における問題意識について教えてください。また、本研究の斬新さや独自性についてお聞かせください。

都市の人口規模と企業集積の研究は、新経済地理学や新貿易理論において多くの成果が出ている分野ですが、労働供給(労働時間)という視点が欠落していました。今回ここに我々は着目したわけです。これまでは分析を簡単にするため、労働時間は8時間で一定であると仮定して考察を進めてきました。実際には、労働者はボーナスを多くもらえればたくさん働きます。つまり労働供給は賃金に対してある程度は弾力的であるという要因を盛り込んだわけです。

また、労働経済学における労働供給を示す曲線は逆U字型を描くとされています。これは単純労働者の労働時間は少ないが、熟練してくると労働時間が増え、さらに高所得層になると再び労働時間が減るということを図式化しています。

分析に労働供給の視点が欠落していたのは、より多くの地域を取り込むため分析を簡素化する目的もありましたが、むしろ財の違いや多地域間分析、そして高い関税の効果などを盛り込むことを優先したためだと考えられます。

――本研究において、人口移動を伴わない、いわゆる内生的な労働供給のモデルを採用した背景について教えてください。

「人口移動を伴わない」というのは国際貿易における標準的な枠組みです。この内生的な(弾力的な)労働供給によって、1980年のクルーグマンの研究では生じなかった対称均衡、つまり2つの地域における安定的な企業の分散が崩れて、片方の地域に企業が集積する、ということが起きます。

働くインセンティブが高まれば労働供給が増え、人口移動がなくても企業集積が拡大するのです。クルーグマンの研究では、人口移動が起きない限り対称均衡は崩壊しない、という結論でしたが、本研究では人口移動がない場合でも、弾力的な労働供給によって1人当たりの労働時間が増え、企業が多く集積することで対称均衡が崩壊する、ということを理論的に明らかにしています。この点が斬新であるといえるでしょう。

――本DPでは、新経済地理学の枠組みにおいて「企業集積の発生には労働者の移動という要因も必要だ」と指摘していますが、今後の分析モデルに労働移動や通勤コストなどを盛り込むといった新たな試みはどの程度進んでいますか。

労働移動を許容すれば、企業はより集積するということはすでに経済地理学において研究されています。統合のおかげで労働移動が自由になった欧州連合(EU)では、経験が豊富なこともあってか実証研究が盛んです。

例えば東西ドイツのように物理的な壁があった場合は、貿易などを片側にしか展開できないために、経済発展が阻害されていました。このことから、貿易などの経済活動においては地域の中心に位置している方が有利という実証例も示されています。

また、過去の研究において通勤コストは地価や家賃とともに「都市費用」としてモデルに組み込まれています。仮に都市費用が全くかからないと仮定すれば、みんなが東京に集まって来てしまうわけですが、実際はそうなりません。通勤費が高くなればもちろんですが、家賃が高ければ利用できる面積が小さくなるわけですし、通勤で疲れてしまうコストも考慮すべきでしょう。こうした都市費用の増大は企業集積にとってブレーキになるわけです。

――今後の研究において、実体経済を反映させるために新たに盛り込む要素としてはどんなものがありますか。

例えばですが、世界的に「ワークライフ・バランス」の重要性が高まっていることを踏まえれば、「余暇」という要素を分析に盛り込む必要性が出てくるかもしれません。また、労働力の質も考慮してはどうかという議論もあります。ロボットの導入やIT化によって中間的なスキルを持った労働者が不要になってきているからです。スキルの分布も変わってきていますし、こうした企業の中身の変化にも対応していかねばならないと考えています。

――大都市への企業集積のメカニズムを実証した本研究からは「都市と地方の格差縮小のためには交通網の整備が有効である」との結論が導き出されましたが、このほかには産業政策上、どのようなインプリケーションが示されたのでしょうか。

自国市場(ホームマーケット)効果、というものが確認されます。米国や中国のように国の国内総生産(GDP)の規模が大きいと、そこで生産されそこで消費されて自国で完結することができますので、あまり輸送コストがかからず、世界の中心になれるという効果です。一方、ニュージーランドのような小国では貿易などに多くのコストがかかってしまいます。これによって、世界の中心になるにはGDPの大きい大国になる必要がある、ということが示されています。

この他にも、人や物の流れが一方向に吸い寄せられる、いわゆる「ストロー効果」が挙げられます。新幹線や高速道路の開通である都市や地域を人が素通りしてしまったり、逆に流出してしまったりというマイナス効果です。しかし、ストロー効果は例えば個々の企業から見ればマイナスですが、立地企業は中間材の購入を容易にしますし、消費者の利便性も向上して消費を増やすので、その地域全体にとっては長期的にはプラスとなる、というのが一般的な結論として得られています。

――今回の「地域の経済成長に関する空間経済分析」の一環として発表された関連DP「内生的労働供給と国際貿易」において、技術革新が労働時間を減少させて労働生産性の向上につながり、経済厚生を向上させるという結論が示されていますが、その問題意識や政策への含意、そして本研究との関連性、理論的補強などといった役割について教えていただけますか。

社会生活基本調査によると、人口密度の高い都道府県(大都市)の方が労働時間は長い、という結果が出ています。米国でも大都市のプロフェッショナルは労働時間が長く、企業がより集積している地域の方が1人当たりの所得が高い、ということが分かっています。西欧諸国では3週間程度の休暇を取ることが法で定められていますが、大都市における時短政策は必ずしも望ましいとはいえないかもしれません。

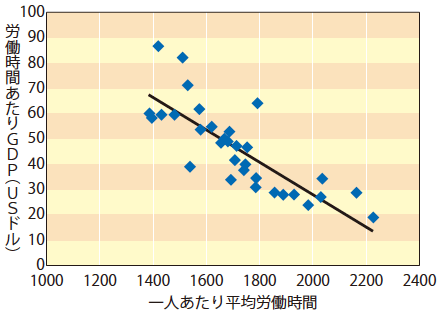

図2では国内の大都市の方がたくさん働くのに対して、関連DPの図3では先進国の方が働く時間が短いことを示しています。図2と図3は一見矛盾しているようですが、それは人口移動の有無によって説明できると考えています。理由は以下のとおりです。

国内の都市間では、効用が等しくなります。大都市では、高賃金というプラスと長時間労働というマイナスがありますが、地方ではその逆になっていて、結局プラスとマイナスがうまくバランスして、いたるところで効用が等しくなります。

ところが国際間においては、効用は等しくなりません。先進国では高賃金というプラスだけでなく短い労働時間というプラスもあって、高い効用水準を達成するので、開発途上国との効用格差が生じたままになります。

――労働供給と企業集積、生産性や経済厚生との関連についての研究では、今後どんな新たなテーマを考えていますか。

アイデアはあるのですが、すでに先行研究で取り上げられていたり、必要なデータが欠落していたりするなどの問題が多々あります。テーマ設定は必ずしも簡単ではありません。ただ、手続きを踏めば社会生活基本調査などの個票データを利用させてもらうことは可能です。企業などを対象にアンケート調査を実施するということも考えられますが、これらについてはいろいろ模索中です。

解説者紹介

1983年ハーバード大学大学院芸術・科学研究科博士課程修了(Ph.D. 取得)。1988年 - 1991年筑波大学社会工学系助教授、1991年 - 1996年京都大学経済学部助教授、1996年東京大学大学院経済学研究科助教授を経て、1998年12月より現職。主な著作物:"Preferential trade agreements harm third countries," forthcoming in Economic Journal (with Pascal Mossay)、『空間経済学』(佐藤泰裕・山本和博と共著/有斐閣,・2011年)、"On microfoundations of the city," Journal of Economic Theory, Vol.148, pp.2561-2582, 2013 (with Pierre M. Picard)