第6期プログラム

マクロ経済と少子高齢化

長期的な成長の持続が世界経済の共通の課題となる中、我が国は他国に先駆けて急激な少子高齢化に直面している。我が国の経済については、生産性を高め、過去四半世紀にわたって低迷してきた企業の設備投資など経済活動を活性化させ、経済成長率を向上させることが課題である。本プログラムでは、今後の日本経済・世界経済の発展に貢献する政策提言に資する研究を展開する。具体的には、経済的ショックに対する日本経済・世界経済の反応のあり方、家計の異質性や個人・家族のマクロ経済、長期経済停滞のメカニズムなどを分析する。また、持続可能な社会に向けた実験とデータを活用した分析、為替レートと日本経済の関係についての分析などに関する多面的かつ統合的な研究を行う。

貿易投資

経済産業政策の立案には、国際貿易、海外直接投資、その他様々な国際経済活動に関する深い理解が不可欠である。特に近年になって、世界的に地政学リスクが拡大し、保護主義的な政策が台頭するなどグローバル化に逆行する動きがあり、貿易・投資の分野で日本がどのような政策を行うべきかが大きな政策的関心となっている。同時に、より長期的な視野に立って持続可能な経済成長を達成するための貿易・投資政策を実施していく必要もある。そこで、このプログラムでは、これらの政策形成に寄与する研究を、実証分析、理論分析、法学的な制度分析などによって実施する。特に実証研究では、政府統計や独自調査に基づくミクロデータを含む各種データを用いた分析を行い、EBPM(証拠に基づく政策立案)に貢献する。

地域経済

地域経済プログラムは以下の研究課題への取り組みを通じて地域経済の諸課題を明らかにする。(1)都市群や都心形成に関する経済集積理論に基づく実証分析や将来予測、(2)定住人口を奪い合わず交流人口を増やしつつ地域の相互連携を強化するための政策立案・評価、(3)イノベーション活動やグローバリゼーションを通じた企業間ネットワークの構築が地域の雇用や賃金に与える影響の分析、(4)地域金融機関の役割と課題に関する調査に基づく事業性評価への取り組みや能力形成の分析、(5)スタートアップの成長要因や地域資源を活かした地域活性化の研究、(6)都市住人の消費や移動データを分析した都市集積効果の再評価や土地利用規制の影響の研究、(7)中小企業の事業継続計画や災害対策の有効性の評価。

イノベーション

新たな知識の創造とその経済的あるいは環境保護など非経済的な問題解決への活用が、第四次産業革命を含めたイノベーションの根幹である。その過程を把握できるオリジナルなデータの開発を行い、それによる国際水準の研究、ならびにイノベーション加速化のための政策形成に貢献する分析を行う。具体的には、産業のイノベーション能力、政府の研究開発支援政策、スタートアップや垂直分業などイノベーションを促進する産業組織や市場の形成、知的財産制度や技術標準制度のあり方、産学連携などを分析する。イノベーション・パフォーマンスの国際比較を含めて、国際的な視野に立った研究を行う。

産業経済

産業政策が転換期を迎えるなか、社会経済問題の解決に向けて、民間投資やイノベーションを促すための工夫が求められている。世界経済の不確実性が高まるなか、デジタル技術が社会実装され、脱炭素化の取り組みが進む一方で、技術的進展を効果的に取り込むために、わが国における経済社会システムを再設計し、新たな産業経済の仕組みを創出することが求められている。DXやGXを通じて 産業の垣根を超えて様々な経済活動が融合しつつある時代を迎え、従来型の個別産業の政策に加えて、産業横断的な政策や企業レベルの政策を視野に入れて、わが国経済が直面する課題の抽出と、それを乗り越えるための政策のあり方などについて研究を行う。

※2025年4月1日より、産業フロンティアから名称を変更

産業・企業生産性向上 ※2025年3月31日まで

日本は1990年代以降、人口一人当たりGDPや実質賃金率の上昇で見て、米英独など他の先進諸国に大きく後れを取った。その主因は全要素生産性(TFP)の停滞と2000年代半ば以降の無形資産や情報通信技術(IT)資本を含む、資本蓄積の著しい停滞であった。本プログラムでは、日本と中国の産業レベルの生産性と要素投入に関するデータベース(JIPデータベースおよびCIPデータベース)や都道府県別に各産業のTFPを計測するR-JIPデータベースを更新・整備し、これらデータベースや企業・事業所レベルのデータを用いた実証分析により、生産性向上と投資促進のためにはどのような政策が必要かを研究する。

人的資本

急速な少子・高齢化の進行による人口減少と人手不足の高まり、ICT、AIなどの新たなテクノロジーが経済社会を更に大きく変容させてきている中で、資源小国である日本がその強みを活かしながら、経済活力・革新を維持・強化し、成長力を高めていくためには、官民ともに人的資本の拡大及び活用が大きなカギを握っている。AI時代に相応しい雇用・労働システムの再設計及び人的資本経営の推進、AIと補完的になるような能力・スキル形成やそのために必要な教育・訓練改革及びSTEM関連の男女格差是正、健康経営など労働者のウェルビーイング向上のための方策のあり方、官への人的資本経営の応用などに関して、独自のデータ・セットの活用も進めながら、多面的・総合的な研究を行う。

融合領域(文理融合・異分野融合) ※2025年1月20日まで

日本経済が抱える大きな問題に垣根の存在がある。これまでRIETIは正規労働者・非正規労働者の垣根、職場における男女の垣根など、経済におけるさまざまな垣根の問題を扱ってきた。また、学問の世界も垣根の問題に悩まされ続けてきている。文系理系の垣根、法学と経済学の垣根、マクロ経済学とミクロ経済学の垣根、理論と実証の垣根など、さまざまな垣根を壊すことが、イノベーション力を高め、組織の高度化を図る上でも不可欠だろう。融合領域プログラムでは、このような視点に立ち研究に取り組み、理系分野や法学、政治学、社会学など異分野の新しい知見を経済学・政策研究に取り込む。

政策評価(EBPM)

政府におけるEBPM(証拠に基づく政策立案)が本格化している状況を踏まえ、政府EBPM部局との連携を一層強化する。これにより、これまでのEBPM推進における課題を整理し、これらの課題を克服するための方策を探ることを目指す。加えて、教育、労働、租税、社会保障、国際協力といった多様な分野において、信頼性の高いミクロデータとミクロ実証経済学的手法を活用し、政策形成に資するエビデンスの蓄積に引き続き貢献する。これらの取り組みを通じて、より効果的かつ実効性のあるEBPMの推進を目指す。

特定研究

RIETI第6期の研究体制について

RIETIは第6期中期計画(2024~2028年度)において、以下のように研究を推進してまいります。

これまで培ってきた「知のプラットフォーム」としての強み(質の高い研究成果の 蓄積、豊かな研究ネットワーク、内外における高い認知度、有用な各種データベースの存在等) を最大限いかしつつ、政策立案・遂行への貢献を行うことをその役割の最も重要な軸として改めて位置付け、政府の中長期的な政策課題(特に、社会課題の解決を通じた持続可能な経済成長を目指す「経済産業政策の新機軸」等)を踏まえ、また、将来の政策課題も視野に入れて、研究活動を実施していきます。

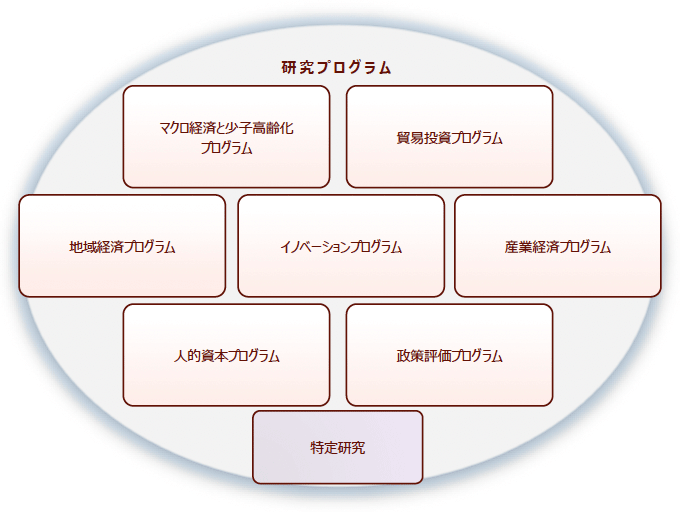

一定のまとまりを持つ政策研究分野を「研究プログラム」として設定し、2024年度は、第5期中期目標期間から引き継いだ9つの研究プログラム、2025年度からは、以下の7つの研究プログラム(下図参照)を設定し、各プログラムの下で研究活動を実施することとします。

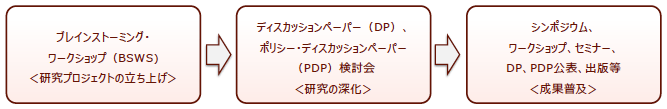

研究プロセス

研究の質を高めるとともに政策とのリンクを図るため、政策当局者を交えた議論の場を研究プロジェクトの立ち上げ時、DP・PDP検討会時等に設けています。