はじめに

「三位一体の経営」では、投資家のみならず経営者や従業員も十分な自社株を持つことで“オーナー意識”に基づく経営革新を促し、その成果を長期的な株価向上という形で享受し「みなで豊かになる」構想を提示した。

実はこの「三位一体」構想の最もインパクトある実例は、米国のIT企業、特にGAFAM(Google、Apple、Facebook、Amazon、MicrosoftというIT巨人企業群の総称)に見ることができる。これらGAFAMこそ、経営者や従業員に分厚い自社株を与える(Equity Incentive)ことで数あるイノベーションを輩出し、巨額の時価総額と、結果としての多くの従業員の大いなる豊かさを築き上げた存在であることは、日本では意外に知られていない。

この知られざるメカニズムが理解されていない日本では、「日本からはなぜ、GAFAMのような革新的企業が出てこないのか」とか、「iPhone等のイノベーションは本来、日本から出るべきではなかったか」という声がよく聞かれる。しかし、日米テクノロジー企業のEquity Incentiveの大いなる格差を理解してみると、上記のような主張は空虚で現実感がないことに気付く。

本論考ではまず、日米企業の時価総額の推移と現時点の格差を理解した上で、時価総額の大逆転を背後でドライブしてきた報酬体系の差を解説する。さらにはGAFAMの1社であるGoogle社の報酬哲学を示すことで、日本企業がイノベーションを起こし、「みなで豊かになる」ためのヒントを提示してみたい。最後に、その道のりを取る上での障害となっている法規制の改変についても提言を行っていく。

日米企業の時価総額の大逆転

例年なら約4万人もの株主を集め、「資本家のウッドストック(祭典)」とも呼ばれる米国バークシャー・ハサウェイの株主総会は、2021年はオンライン開催となった。そこではウォーレン・バフェットによる有名な「株主への手紙」も例年通り発行され、数々の示唆に富むデータも示された。

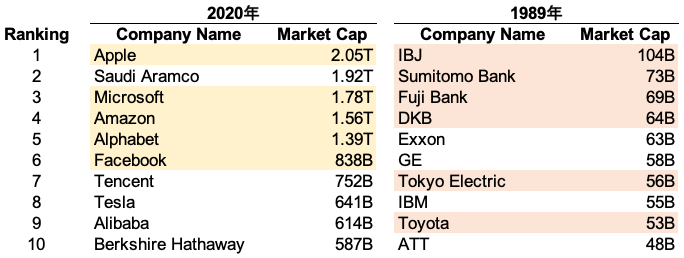

ここで示す図表1は、株主総会に先立ってバフェットが行ったプレゼンテーション資料から作成した2020年と1989年時点での時価総額世界ランキングである。

2020年度の時価総額世界第1位はApple社であり、その時価総額は約200兆円である。そして、第2位のSaudi Aramco社を除く第6位までをGAFAMと呼ばれるIT巨人企業群が占めている。革新的製品を次々と世に出し、市場からの高い評価を獲得した結果、これらの会社がいまやデジタル世界の覇者・GAFAMと称されている姿がここにある。

一方、右側の1989年度の時価総額ランキングを見てみると、日本企業が上位10社中6社を独占していたことも分かる。当時の時価総額世界第1位は日本興業銀行であった。そしてExxon、GE、IBM、ATTといった日本でもよく知られた4社を除く第10位までを、日本企業群が占めていた。

ここでもう一度2020年度のランキングを見てみよう。そこに日本企業の姿はない。1980年代に世界を席巻していた金融機関はおろか、GAFAMと競合している日本のテクノロジー企業もランキング圏外である。残念なことに上位ランキング20社をとってみても、日本企業の姿はないのである。

本稿が着目するのは、時価総額の差をここまで大きくしてしまった背景と、その駆動力としての日米企業の報酬制度の大きな差である。

イノベーションを駆動するもの…報酬制度の大きな差

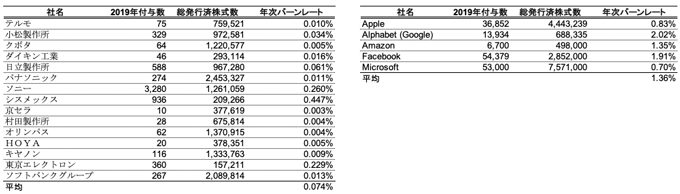

GAFAMに代表される米テクノロジー企業と、日本企業には実は大きな報酬制度の違いがある。具体的には役員および従業員に支給される株式報酬(Equity Incentive)における格差である。ここではGAFAMと日本のテクノロジー関連企業をサンプルにとり、発行済株式数に対する単年度に付与された株式報酬の株数合計の比率(「年次バーンレート」と呼ばれる)を比較してみた。

[ 図を拡大 ]

図表2に示したように、GAFAM5社の年次バーンレート(2019年の1年間)は、平均で1.36%であった。2019年の1年間で、この5社の発行済株式の1.36%が経営陣を含む全従業員に付与されたということになる。

これを現実感に置き換えるために実際の金額で示してみよう。時価総額世界第1位のAppleで計算すると、2019年当時の時価総額は約100兆円であり、バーンレートは0.83%である。従って、2019年1年間で約8,300億円相当の株式報酬(この場合はRSU譲渡制限株式ユニット)が支給されたことになる。これがどれほどの金額であるかを理解するために、従業員1人あたりの金額を換算してみよう。2019年の従業員数が14万人弱とすると、1人あたり単純平均で600万円ほどの支給となる。Appleでは(すでに十分に高い)給与と賞与に加えて、これだけの株式報酬が与えられているのである。

これだけでも大変な報酬金額だと思うが、この話はこれで終わらない。Appleの2019年の平均株価は約50ドル。2020年平均では約95ドルであることから、2019年に付与された株式を引き続き保有し続けていると仮定した場合、値上がりを含めた報酬額(未実現利益を含む)は、付与された時点の価値の8,300億円からその後の値上がりを加味した1.9倍の1.6兆円がその報酬となったことが理解できる。これも従業員1人あたりの金額に換算してみよう。2019年の従業員数が14万人強とすると、1人あたり単純平均で530万円ほどの価値増分(元の支給金額を含めると総額1,130万円)を手にしたことになる。日本では年金の2000万円問題が大きな話題となったが、Appleに勤務していた平均的従業員はわずか1年の増価分だけで、その1/4の金額を手にしているのである。

しかもこれらの試算は、あくまでも2019年単年の支給株式報酬とその増価を算定したに過ぎない。実際にはGAFAMはこのバーンレートをほぼ毎年続けているため、在籍を続けている従業員が獲得した富は、実際には桁違いに大きいと考えられる。その大半は上位幹部で独占されているのではないかという疑念が生じるが、それも的外れである。AppleのCEOを含む上位5名への2019年合計付与数は、年次バーンレートの約2%にすぎない。つまり98%は、CXO未満の幹部社員や従業員へ広く付与されているのである。

今度は図表2の日本のテクノロジー企業を見てみよう。各社平均の年間バーンレートの平均は、0.074%である。日本のテクノロジー企業の経営者や従業員には、1.36%であるGAFAM平均の約1/20の株式報酬しか支給されていないことになる。

時価総額を考慮すると、その差異はより身近に理解できる。日本の代表的なテクノロジー企業であり、日本ではそのイノベーション重視の社風をAppleともよく比較されるソニーの2019年の時価総額は約7兆円であった。そしてソニーのバーンレートは日本企業の中ではめったに見ない高い水準の0.26%である。これをベースに試算してみると、約62億円(注1)相当の株式報酬(ソニーの場合はストックオプションなのでブラックショールズモデルを使った公正価値)が2019年に支給されたことになる。62億円というとかなりの金額のような気がするが、Appleの支給金額は8,300億円である。時価総額自体が14倍であることに加え、年次バーンレートも約3倍も違う。

これも従業員1人あたりの金額に換算してみよう。ソニーの2019年の従業員数は(Appleとそれほど変わらない)約11万人であり、そこから換算される1人あたりの支給額は約6万円となる。さらに、1人あたり株式価値の増価分を算定してみよう。ソニーの2019年平均株価は約5,800円、2020年は約7,500円であることから、実際の値上がり益は、2020年末で56億円となる。これも従業員1人あたりの金額に換算してみよう。2020年の従業員数を先ほど同様に、11万人とすると、1人あたり価値増分は約5万円となる(注2)。

ソニーは2021年4月現在の日本企業の時価総額ランキングでは3位に入る企業である。経営革新と好調な業績を評価され時価総額は大きくなり、ランキングも前年の5位からランクアップしている好調な企業である。このソニーでの単年度平均支給額約6万円、そしてその1年の増価分は約5万円という数字は日本企業としては恵まれた部類に入ることは間違いない。しかしAppleの付与時の公正価値約600万円、その後の値上がり利益約530万円と比較すると、その差に愕然とするのは筆者たちだけではないだろう。

報酬制度の背後にある報酬哲学

日本では、ミルトン・フリードマンに代表される米国型資本主義への批判として「株主利益の最大化には経営者を株主にすれば良いとして、ストックオプションを中核とする報酬制度を導入し、不幸にも経営者を忠実義務違反から解放し、会社を利益追求の道具とする機会を与えただけだった(注3)」等の批判が聞かれることがある。しかしこの批判は、数多くのイノベーションによって長期的な価値創造に成功してきたGAFAMにも当てはまるのだろうか。

これを考えるために、ここではAlphabet社(Googleの親会社。以下ABC)の報酬方針(注4)を確認してみよう。以下の項目は、ABCの報酬哲学として開示されているものである。

- ①世界最高のタレントのアトラクション(引きつける)とリテンション

競争を支えるべく最高水準の報酬の支給と、健康・幸福の促進のためのユニークな福利厚生制度によって、企業ミッションに沿った仕事の機会の提供と活気ある職場環境を醸成する。 - ②革新とパフォーマンス文化を支える

ペイ・フォー・パフォーマンスを信条とし、全従業員の業績連動報酬は他社に比較しより大きい割合とし、上位職ほどより大きな割合となるように設計する。 - ③従業員と株主の利益の一致

従業員と株主の利益を一致させるために株式報酬を付与し、経営陣および上級管理職に対し、株式の継続的な大量保有を求める。

この報酬哲学を読んでみると、GAFAMの中でも最も高い数値を示すABCのバーンレート(2.02%)は、「世界中から最高のタレントを惹きつけ、モチベーションを高め、イノベーションを促す」という、競争戦略に直結したものであることが理解できよう。

技術的にはこの株式報酬には3~4年程度の譲渡制限期間を設定しており、年次賞与と比較しても、より長期的なインセンティブとなっている。譲渡制限期間の終了後も、自社株保有ガイドラインを通じて相当数の株式の継続保有が強制されており、長期的なインセンティブという本来目的が強化されている。

困難だが実現すれば社会的インパクトの大きいプロジェクトは、アポロ計画にちなんで“ムーンショット”と呼ばれる。シュンペーターは、革新は非連続の成長によって起こると主張した。そのような非連続成長・革新を目指す米テクノロジー企業においては、株式報酬は革新を目指す競争戦略を裏打ちする報酬哲学なのである。産業全体に目を広げてみても、テック企業が株式報酬による長期インセンティブを重視していることは、他産業と比較しても明らかである。議決権行使助言会社のISSによると、ラッセル3000社で見たSoftware & Services産業の累積バーンレートは9.24%で、他の産業に比較して非常に大きい。当然のことながら長期的な企業価値の創造の成果も、従業員と十分に共有されることになる。

逆に、日本企業では一般的な年次の事業計画連動賞与は、株式報酬ほどは重視されていない。現状延長線上の業績を前提とする単年度の業績達成インセンティブは、むしろ短期的なものとしてとらえられている。そのような短期かつ現状肯定型の賞与は、決して革新のインセンティブにはならないという認識が、米テクノロジー産業に浸透した合意なのだ。

もちろん人間は金銭的欲求だけで動く存在ではない。しかしながら、このような日米企業における人材哲学と報酬制度の大きな格差をみると、果たして日本企業は大きなイノベーションを起こすために必要な優秀な人材を世界中から引きつけ・採用し・鼓舞し・リテンションするに十分な力を備えているのだろうかと言う疑念に辿り着く。

「なぜiPhoneは日本から出なかったのか」と嘆く声はよく聞かれるが、こういった報酬哲学と報酬制度の整備なしに、GAFAMに代表されるイノベーション志向企業と競争することが現実に可能なのであろうか。この報酬制度の差が、この30年の日米企業の時価総額の大逆転を許してしまった背景構造の1つなのではないか。これが筆者たちの強い問題意識である。(ちなみに本稿では単純化のためにテクノロジー企業に限って論を展開したが、このEquity Incentive重視の姿勢は他産業でも広くみられる。投資銀行に代表される金融機関でも、P&Gに代表される消費財メーカーでも同様である。)

政策提言:株式報酬の拡充によって、「三位一体の経営」を実装していく

日本では1990年後半より、経済産業省主導によりストックオプション、RS・RSU(譲渡制限株・ユニット)、パフォーマンス・シェア・ユニット(PSU)が、順次解禁されてきた。税制も整備され、コーポレートガバナンス・コードには役員へのインセンティブ付けとしての株式報酬も含まれた。実際、役員報酬では株式報酬の採用が拡大されつつあり、2019年度ではTOPIX100のうち86社の企業で採用となっている。

にもかかわらず、日米企業には大きな年次バーンレートの差異が存在することは現実である。これは、役員への株式報酬がまだまだ低額であることに加えて、米国ではバーンレートの大半を占める従業員への株式報酬付与のプラクティスがまったく普及していない、または十分でないことが主たる要因と考えられる。

「三位一体の経営」で示した構想、すなわち投資家のみならず経営者や従業員も十分な自社株を持つことで“オーナー意識”に基づく経営革新を促し、その成果を長期的な株価向上という形で享受し「みなで豊かになる」構想の実現に向けた、筆者たちの政策提言は以下の3つである。

① 賃金通貨払いの原則の見直し

GAFAMの年次バーンレートの大きさで明らかなように、株式は役員のみならず従業員の報酬として最も重要な要素となっている。しかし日本の労働基準法の賃金通貨払いの原則は、(役員に対する株式報酬は対象外となるが)従業員に対して報酬として株式が支給される場合には適用される。従業員へ株式報酬を付与する際には、賃金ではなく、任意・恩給等として賃金とは別に付加的に費用化して支給せざるをえない。GAFAM等テクノロジー企業との直接対決、グローバルな人材獲得競争が行われているという時代の変化に対応した日本の労働基準法の見直しと早急な法改正が必要と考える。

② 税制適格の拡大

通常型ストックオプションでは、税制適格の要件に該当した場合、行使時には課税が行われず、取得した株式を売却した際に初めて譲渡所得(キャピタルゲイン課税)として課税される。従業員へインセンティブを与え企業の成長・革新を促進する視点からは、譲渡制限株式にも税制適格ルールの拡大が有効と考えられる。

現在の所得税ルールでは、譲渡制限解除時に所得税が課税されるため、株式の継続保有が難しい。上記の税制適格ルールの拡大が実行されれば、譲渡制限が解除された株式を納税と生活資金のためにすべて売却せず、一部を継続保有し続けるインセンティブが働く。

③ 株式報酬の導入における会社法・金商法規制の見直し

今般の会社法改正によって、金銭債権を使わず払い込みのない形で、株式を直接報酬として付与することが可能となった。しかしその対象者は取締役と執行役に限られ、従業員は対象とならなかった。役員ならびに従業員へ株式報酬を付与する場合、役員向けには払い込みのない形を選択できたとしても、従業員は金銭債権を使わざるを得ないことから、使い勝手が良いとは言えない。

また毎期定期(例えば7月)の付与に加えて、従業員の入社や昇進時に新たな株式報酬を付与する場合には、都度、有価証券届出書/有価証券通知書&法定公告(1億円未満の場合)の提出が求められ、事実上対応が難しく機動的な付与も難しい。

令和元年の改正で譲渡制限株式の発行について臨時報告書(発行総額が1億円以上の場合)の提出での対応が認められたが、譲渡制限期間中に円満・任期終了等で退任した対象者の制限の解除を行う標準的なプラクティスに沿った設計では対応できず、しかたなく有価証券届出書・有価証券報告書と決定公告(1億円未満の場合)の選択となるような不便さも存在している。

このように欧米では当たり前に行われている株式報酬制度設計の研究を進め、実際に運用を行う場合の企業側の負担や不便さを再度点検することで、法規制の迅速な改正を期待したい。

最後に

本稿でAppleと比較したソニーの創業者・盛田昭夫氏は、1964年7月の文藝春秋誌に「働かない重役追放論」という論考を寄せている。曰く、「日本の企業に真の国際競争力があるか、厳しい世界の自由経済の中で生きぬくだけの実力があるかどうかが、いま世界の舞台で試されようとしている。私は、国際競争に勝つために現在、日本の各企業がまず取組むべきことは、会社の機構、仕事に対する考え方という根本的なところを考え直してみることだ、と思う。」と。

イノベーションが求められるテクノロジー企業を中心に、日本企業の競争相手は世界的企業となって久しい。そしてその世界的企業では、世界中から優秀な人材を引きつけ・採用し・鼓舞し・リテンションする機構、そして革新や成長へのインセンティブを従業員と共有する根本的な考え方が整っているのである。

日本企業でも「その整備が急務」(同じく盛田氏の言葉)なのではないか。もちろん株式報酬の拡大付与という制度の整備には、その背後にあるイノベーション創出のための報酬哲学の策定とセットで行うことが重要なことは論を待たない。