日本のEBPM元年は2016年とされ、7年余り経過しさまざまな取り組みが進んでいる一方で、課題も多く指摘されている(注1)。具体的には、ロジックモデル作りが作業化してしまっている、適切な指標の設定ができない、政策の改善につながっていないといった指摘である。例えば法務省(2023)ではそうした現場から課題感が率直に紹介されている。そこで本稿では、米国におけるEBPMの実務を日本と照らし合わせることで、日本のEBPMに欠けたピースを炙り出したい。

米国のEBPMの基本構造

米国連邦政府のEBPMの骨格を定めているのは、2019年に成立したエビデンス法(Foundations for Evidence-Based Policymaking Act of 2018)である(注2)。この法は、各省に対して、首席評価官(Chief Evaluation Officer)の設置や、ラーニングアジェンダや年間評価計画(Annual Evaluation Plan)といった計画文書の策定・公表を求めている(注3)。

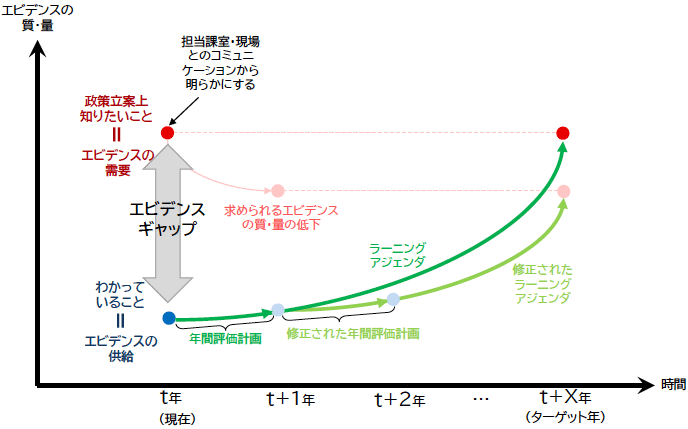

図はラーニングアジェンダと年間評価計画のイメージを示したものである。縦軸はエビデンスの質・量を、横軸は時間を表している。はじめ(t年)に行うのは、政策立案上知りたいこと、つまりエビデンスに対する政策担当者の需要を明らかにすることである。一方、既存のエビデンスやデータからすでに分かっていることは、エビデンスの供給である。エビデンスの需要と供給がマッチしていれば、政策立案において既存のエビデンスが必要十分な水準にあることを意味するため、それ以上のエビデンスの構築は必要ない。しかしエビデンスの供給が需要を満たせないことも多く、その差はエビデンスギャップと呼ばれる。

ラーニングアジェンダとはエビデンスギャップを埋めるためのエビデンス構築計画のことである。分析・評価を優先的に行う政策課題を特定し、どの程度の期間で行うかを整理したものである。ラーニングアジェンダの周期は4年以上であり、エビデンス構築の中期計画といえる。一方で年間評価計画は、各省が翌年度に実施する分析・評価活動を整理したものであり、短期計画といえる。図では、t年からt+1年にかけての年間評価計画が図示されている。

各省の首席評価官およびEBPM部署(各省の首席評価室(Chief Evaluation Office)等)はこうした計画文書を取りまとめるとともに、評価・分析活動の全体を企画・管理する役割が課されている。

米国のEBPM の実務

各省のEBPM部署のスタッフ構成や実務を見ていく。保健福祉省子ども家庭局の企画・調査・評価室(Office of Planning, Research and Evaluation)は連邦政府における最大規模のEBPM部署だが、75人程度のスタッフがおり、年間1.4億ドル(200億円)程度の評価予算を有している。ほとんどのスタッフは、公共政策や社会科学、統計学等の修士号を有しており、約半数は博士号を保有している。また労働省の首席評価室には20名程度のスタッフがおり、多くのスタッフは博士号を有している。労働省では省の運営予算の0.75%が評価のために確保されており、その規模は1億ドル(150億円)程度になる(注4)。なお各省のEBPM担当者は、10~15年程度同じポジションにとどまることが一般的である。

多くのEBPM部署は分析・評価を外部に委託している。外部委託を行っているにもかかわらず、なぜこれだけの数の専門スタッフを政府内部に抱える必要があるのか。それは、連邦政府のEBPM部署の実務を見ると明らかになってくる。

第一にエビデンス構築の計画文書の策定は、EBPMの優先順位を決めるプロセスになっている。米国でも、連邦政府全体の職員数から見れば社会科学や政策評価の専門家は決して多くない。政策担当者は当該分野の専門家であったとしても、分析・評価の知見は乏しいことが普通である。つまり政策担当者だけでは、政策立案上知りたいことが何なのかを特定することや、それらの疑問が既存の分析ツールによって解決可能なのかを明らかにすることは難しい。計画文書の策定に当たっては、EBPM担当者と政策担当者がコミュニケーションしながら、エビデンスの需要を明らかにし、それを計画文書に落とし込んでいく。こうした業務は、非常に抽象的な段階から始まることが多いため外部委託は難しく、内部の専門家が担うべき重要な業務となる。

第二に、これらの計画文書は固定的なものではなく、「生きた文書」である。政策やその優先順位は日々変化し、それに伴ってエビデンスの需要も変化する。計画文書もそれに応じて見直す必要がある。図はt+1年にエビデンスの需要が低下したケースを示しているが、この場合、それに伴って計画文書が見直される。こうした柔軟性が求められる業務も内部の専門家が担うべき業務となる。

第三に、外部機関に適切な分析・評価を実施してもらうためにも内部に専門家が必要となる。外部委託をするためには日本と同様に仕様書を作成する必要があるが、それが適切でなければ、出てくる分析・評価報告書も適切なものではなくなる。専門家が適切な仕様書を作成し、かつ委託先の研究者と対等なコミュニケーションができて初めて外部委託が機能する。

日本のEBPM に欠けたピースは何か

米国におけるEBPMの実務を日本の状況に照らし合わせると、日本のEBPMに欠けたピースを導き出せる。

第一に、政策改善への貢献をEBPMの基本原理に据え、未来へ向けた取り組みへと転換することである。EBPMは得てして事後的な政策評価と混同されやすい。もちろん両者に重なり合う部分はあるものの、それだけではEBPMが「ムチ」になりがちであり、政策担当者は拒否感を示しやすい。米国のEBPM担当者は、自らを「政策改善のためのサービスプロバイダー」だと位置付けている。米国の計画文書策定・運用のプロセスを見れば分かる通り、優先課題をユーザー(政策担当者)ドリブンで決め、それをエビデンス構築計画に落とし込み、政策改善につなげている。過去の政策にダメ出しするのではなく、未来に向けた政策改善の営みへと転換することによって、政策担当者との協力関係を構築できる。

第二に、優先順位付けである。米国連邦政府の人的・金銭的リソースは日本と比較して圧倒的に充実している。それにもかかわらず、エビデンス計画によって優先順位を決めた上でEBPMに取り組んでいる。丁寧な分析・評価は時間や資金を要するため、全方位的なEBPMの適用は難しい。優先順位を決めた上でEBPMに取り組むことが重要である。

第三に、内部専門家を登用することである。米国の実務を見れば分かるように、政府内部の専門家の役割が非常に重く、長期間同じ業務を担当することが多い。内部に専門家がいて初めて政策担当者とのコミュニケーションが円滑になり、外部の研究機関との連携も円滑になる。日本の公務員制度は、メンバーシップ型・ジェネラリスト型が主であるため、政府内部での専門家の処遇は簡単ではない。しかしEBPMを真に機能させるためには避けて通れない課題である。

なお現在筆者は、米国のEBPMに関する論文を取りまとめており、本稿で紹介した内容の詳細についてはそちらを参照されたい。