1 はじめに

内閣府が2024年2月に発表した各国の名目GDPでは、日本はドイツに追い抜かれた。かつて日本は米国に次ぐ世界第二位の経済大国だったが、2010年に中国に抜かれ、2024年ドイツに抜かれ、第四位になった。沈没する日本を象徴しているようだ。日本の労働生産性は、ポーランドや東欧・バルト海とほぼ同水準まで落ちている。

GDPは、国のなかで作り出される「付加価値」の合計である。付加価値を作り出すのは企業活動なので、日本企業は約30年間、作り出す付加価値がほとんど変わらなかったが、ドイツ企業が作る付加価値は増え続け、そして今般、その合計が日本を越えた。日本企業は約30年間、成長せず、現状維持を続けたということを意味している。

日本の若者は決して怠けている訳ではない。夜遅くまで残業し、必死で働いている。だが、企業が作り出す付加価値が一向に増えないのは、経営者の責任であり、行政・政治の責任である。すなわち、若者が仕事のエネルギーを向かわせる方向が間違っているのである。

ドイツは、さまざまな面で日本の2/3のサイズしかない。人口、企業数、年間労働時間は2/3である、しかも合計特殊出生率は1980年頃から約10年前まで1.2~1.4であった(2021年は1.58)。そのドイツが日本を追い抜くには、1人あたり日本人の1.5倍を稼がないといけない。確かに1時間あたり賃金は日本の約1.5倍であり先進国中最高である。1人当たりGDP及び労働生産性も日本の約1.5倍である。キリスト教文化圏なので日曜日は全ての商店が閉店するなど全経済活動を休止し、残業をしないでさっさと帰る国民がなぜこれほどの高いパフォーマンスを発揮するのか、逆に言えば休日も商店を開け、残業続きの日本人がなぜドイツ人の2/3しか稼がないのか。日本人はここまで堕落したのだろうか。

簡単な試算をしてみる。国民の人数が2/3、1人当たり年間労働時間が2/3であれば、労働総投入量は2/3×2/3=4/9となり、ドイツは日本の44.4%しか労働量を投入していない。そのドイツが日本と同じ量の付加価値を産出するのであるから、1単位労働投入量当たり日本人の約2倍以上の付加価値を生み出していることになる。ドイツで住む日本人は、よく「なぜドイツ人はこんなに働かないのだろう」「定時になるとさっさと帰っていく」と言うが、結果的に、ドイツ人のそうした働き方であっても日本人の2倍以上の成果を生み出している。よく、日本の職場には、「大変だ、大変だ」と大騒ぎし、バタバタしながら毎日遅くまで残業するが、全く成果の出ない人がいる。一方、静かに机に向かって定時に帰っても素晴らしい成果を出す人がいる。恐らく前者が日本人の働き方であり後者がドイツ人の働き方なのだろう。

また、企業数が2/3、労働生産性が1.5倍であるから、全企業が生み出す総付加価値は2・3×1.5=1となり、日本と同じになる。確かに、その結果が今、現実のものとなった訳である。

本稿では、まず第2章でドイツと日本のマクロ比較を行う、そしてなぜ日本はこれほどまでにドイツに負けているのか、その原因を説明する。次に、第3章で日本が「失われた30年」に突入するに至ったきっかけを述べる。30年前、日本に一体何があったのだろうか。その時の日本の転機が、日本とドイツを大きく分けた分水嶺だったことを述べる。第4章で、日本とドイツの企業行動が大きく分かれた背景を述べる。第5章で、日本とドイツを分けた分水嶺がもう1つあったことを説明する。期せずして不幸にも、日本はほぼ同じ時期に2つの状況に直面し、ドイツとは異なる方向にかじを切った。そして最後に、第6章で、以上の分析から、日本が「失われた30年」から脱却し、再び力強い経済力を有するために、どのような構造改革を成し遂げなければならないか、提言する。その提言を実行するには、とてつもなく高いハードルや強固な岩盤抵抗勢力がある。だが誰かがその改革を成し遂げなければ日本は本当に泥船となって沈んでしまう。

結論から先に言えば、「地方政府のパフォーマンスの差がドイツと日本の経済パフォーマンスの差」である。それを以下に説明しよう。

2 輸出を原動力として栄えるものづくり国家ドイツ

日本とドイツのマクロパフォーマンスを比較すると、最も大きな違いは「輸出」である。約10年前まで日本並みまたは日本よりさらに合計特殊出生率が低かったドイツで、これほど高い経済パフォーマンスを発揮する原動力は、製造業の輸出が主要因であると言ってよい。

かつて通商白書2012~2016において、強いドイツ経済のマクロ・ミクロ面に関して詳細に分析した。筆者も一部参加した。詳細を知りたい方はご覧願いたい。本稿で引用している内容もほとんど通商白書からのものである。よくドイツはユーロ安を活用してEU域内に輸出していると言う人がいるが、通商白書2016にあるように、EU域外への輸出と日本の輸出を比較しても、ドイツからEU域外への輸出の方が多い(注1)。ドイツ人は積極的に外国に出かけて新規市場開拓を行っている。

ドイツは日本と同様、ものづくりが国を支える国である。ものづくりは絶え間ない労働生産性の上昇がある。市場が国内に閉じていれば、労働生産性が上がった分だけ雇用者数は減少する。だが輸出が安定的に伸びているので、労働生産性が上がっても、雇用者数と賃金は上昇する。労働生産性、雇用者数、賃金の3つが恒常的に上昇している国は先進国の中でドイツだけである。日本も輸出が増えれば、岸田政権の最大の課題である賃金上昇も実現する。

1989年の東西ドイツ統一時、西ドイツに比べて労働生産性が1/3の東ドイツ約2千万人を抱え込み、ドイツ経済は「欧州の病人(Sick man of Europe)」と呼ばれるほど、ガタガタになった。だが、ドイツは製造業の輸出に力を入れ、十数年で「独り勝ち」と呼ばれるほどの強力な経済力を有するに至った。ドイツも日本に負けず劣らず出生率が低い。そのため企業が成長するためには、国内市場だけでなく、積極的に外国に出かけて行って、拡大する海外市場の販路開拓をしなければならなかった。ドイツ人はそこに果敢にチャレンジし、成功したのである。現在では、ドイツは米国、中国に次ぐ世界第3位の貿易大国である。

ドイツが「欧州の病人」と呼ばれていた頃、国家財政は大きな赤字で国債を大量発行していたが、今では国家財政は黒字、国債発行もない。経済が強くなれば国家財政も健全化するというまるで教科書のような姿であり、日本が手本とすべき国家財政である。 国家財政に余裕があるため、教育費は無償である。このことが経済力に及ぼすプラスの影響も大きい。

ドイツは若者層の失業率が欧州の中で最低である。かつて英国病と呼ばれたことがあったが、若者が、仕事がなくてブラブラしていた英国社会はすさんでいた。若者が働いているドイツは、とても幸せな国だと思う。

2015年頃、ドイツはメルケル首相の方針でシリア難民を大量に受けいれた。今では、彼らはドイツ社会に定着し、ドイツ社会の一部を担い、ドイツ人と同等の社会福祉を与えられている。2009年のギリシア危機ではドイツの財政支援が危機を救った。今や、ドイツの経済力なくして欧州は存続しえないと言っても過言ではない。

3 30年前、日本が沈没するきっかけとなった分水嶺は何か

日本はドイツと同じものづくりを経済基盤とする国でありながら、なぜ、これほどまでに大きな違いが生じてきたのだろうか。「24時間働けますか」「モーレツ社員」「家族を犠牲にして会社のため」が代名詞だった日本人はいつの間にか働かない怠慢な国民になってしまったのだろうか。

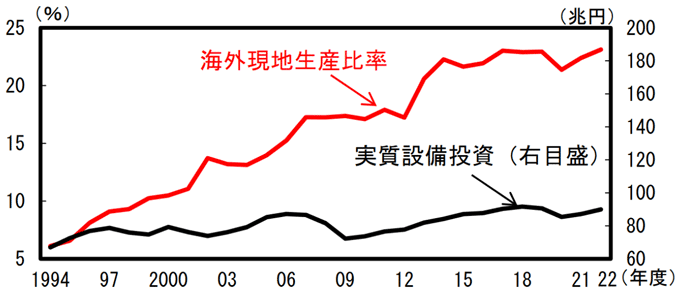

日本は、1990年頃のバブル経済崩壊の後、海外投資を増やし、海外生産比率を高め、日本企業のグローバル化が急速に進み、大企業ほど海外で生産するようになった。業種では、1位自動車、2位電機、3位化学と生産性が高く国際競争力がある業種・企業から日本を脱出し、海外に進出した。結果、国内には生産性が低い企業・事業所が残った。

日本の製造業の海外生産比率は約37%であり、ドイツは約22%である。だが、日本は、かつて自動車と電機が日本経済を支える両輪と言われていた。その2業種が、それぞれ5割以上、4割以上が海外生産となった。しかもこの2業種は系列で成り立っている。親会社が中小企業に図面と技術を与えて、出来上がった部品は全量親会社が買い上げてくれていたが、親会社が海外に出ていくと国内に取り残された中小企業は誰からも技術を教えてもらえなくなり、技術の劣化が進んでいる。日本経済は99.7%の中小企業が支えているとされたが、その中小企業の崩壊が進んでいる。日本の産業は土台から崩壊しているのである。

このように、生産性が高く、競争力がある企業や業種ほど海外に出て行ったがため、国内には、生産性が低く、競争力のない企業が残った。日本は、ドイツ同様に出生率が極めて低く、国内市場は縮小している。企業が稼ぐためには外国に積極的に進出し、販路開拓をしなければならない。だが日本に残った企業の経営者は、「外国怖い、外人怖い」と国内に閉じている。若者は、縮小している国内市場を対象に必死に営業努力をさせられ、エネルギーを消費させられている。(国際化への遅れ)

海外に進出した日本企業の主な投資先は、第一位、第二位の市場である北米と中国である。中国に進出した日本企業は、中国企業との価格競争に身を投じていった。(図1)

一方、日本国内では、国内投資を抑え、賃金を抑え、人材育成を抑え、非正規を増やし、労働生産性が低迷した。日本経済は、国内消費が伸びず、デフレが常態化し、負のスパイラルに陥った。労働生産性の推移を見れば、海外投資が活発化した1990年前半頃を起点に、大きく折れ曲がり、伸びが鈍化していることが分かる。また「失われた30年」も、ここを起点としていることが分かる。

一方、ドイツ経済の転機は、1989年の東西ドイツ統一である。この時を契機に、「欧州の病人」と呼ばれるほど、経済がガタガタなった。この時、ドイツにとって、陸路わずか1~2時間の距離に、生産コストがはるかに安い旧東欧の土地が目の前に広がり、多くのドイツ企業は生産拠点を旧東欧に移転することを考えた。だが多くのドイツ企業は、国内に残って生産を続け、輸出する道を選んだ。ここが生産拠点を外国に移転する道を選んだ日本との分水嶺になった。

歴史の偶然だろうか、日本の転換期とドイツの転換期はほぼ同一時期に起きた。

ドイツ人は、国内生産、すなわち「made in Germany ブランド」にこだわり、ドイツから世界に向けて輸出する道を選んだ。そのために、製品の高付加価値・高価格路線へと転換し、外国人が高いお金を払ってでも、どうしても欲しいと言うものを作るという方針を掲げた。

例えばBMW(本社:ミュンヘン)を挙げてみよう。同社はミュンヘン、ライプチヒ、レーゲンスブルグの3カ所に主力工場があり、ここから最大の市場中国に向けて鉄道で輸出している。中国に進出し、生産工場を作っていった日本の自動車メーカーと大きく異なる。

よく商売の方法に2通りあると言われている。すなわち、価格競争を行い低価格で量を販売する路線を追求するか(薄利多売と呼ばれている)、それとも高価格・高付加価値の製品にシフトし、他の製品と差別化を図るか、である。だが、「薄利多売で永らえた企業はない」と言われている。また、日本には創業200年以上の「老舗」と呼ばれる企業が約1300社と世界一である。「日本に多く存在する老舗は、どこも高価格・高付加価値路線で生き残ってきた」とも言われている。日本は、こうした貴重な先人の格言を生かせなかった。

企業がグローバル化したことで、外国人株主が増え、株の配当が増え、日本国内の賃金が抑えられることにもつながっている。

ドイツは、「made in Germany」にあくまでこだわったが、日本は「made in Japan」をあっさりと捨ててしまった。ものづくり日本の「made in Japan」ブランドへのこだわりはこの程度でしかなかった。

日本企業のグローバル化は、中小企業に深刻な影響を与えた。ドイツには系列がないが、日本には系列がある。1990年頃まで大企業は系列の中で、中小企業に図面を与え、部品の共同開発を行うことで中小企業の技術力を高めてきた。だが大企業が海外に進出し、中小企業が国内に取り残されることになったため、大企業と中小企業との共同開発体制が崩れ、中小企業を技術指導する機会がめっきり減ってしまった。すなわち企業のグローバル化は、中小企業の技術進歩を止めてしまったのである。日本は、企業数99.7%の中小企業が産業の土台を担っていると言われていたが、その基盤を根底から崩してしまった。

ドイツは「企業も国も栄える」道を選んだが、日本は「企業は栄え、国は亡びる」道を選んだ。かつて日本経済を支えていた自動車と電機は、企業の連結を見れば、とても儲かっている。だがグローバル化したため、付加価値を生み出す拠点が日本に無くなってしまった。

それでは次に生じる疑問は、なぜ、日本とドイツは、製造企業の行動に、このように180度ともいえる違いが生じたのであろうか。両者とも利益を追求する企業行動原理に大差はないはずである。日本企業が海外投資を増やし、ドイツ企業は輸出する方が「経済合理的」であると判断したからに他ならない。その判断を分けた背景こそが、本稿で指摘したい最大のポイントである。

日本もドイツも、企業は売り上げを増やし、利潤を増やすことを目的に行動している(経済学では、利潤最大化を目指して行動するとされている)。すなわち、各企業は、与えられた環境の下で、売り上げ・利潤を増やす道を探ったところ、日本とドイツで、上記のような違いとなって現れた。

日本国内の企業を取り巻く環境が、「製造業の空洞化」を進めた方が、企業の売り上げ・利潤を増やす道であり、ドイツ国内の企業を取り巻く環境が、「企業の国内投資」を進めた方が、企業の売り上げ・利潤を増やす道になっている。すなわち、日本とドイツでは、企業を取り巻く「投資環境」が違っているのである。

企業の「投資環境」を作るのは、行政・政治の役割である。

日本の地方の行政・政治は、単に工業団地を作って誘致するだけであり、それ以外はなにもしない。工場が来たら、あとは放置である。売り上げ・利益を上げるためのアフターケアを何もしない。

ドイツの地方の行政・政治は、様々なコストが高いドイツで企業活動しても売り上げ・利潤が増えるよう、企業が立地して以降、とても手厚い、様々な支援をしている。例えば、産業クラスター、フラウンホーファー研究機構、部品材料や商品の搬送のための輸送網の整備など産業インフラ、商工会議所や経済振興公社による海外販路開拓、製造工程の生産性を上げるためのデジタル技術の導入(インダストリー4.0)などである。ドイツ人も人間である。ドイツ国内で企業活動し、ドイツ人を雇い、ドイツ語をしゃべって仕事ができるのならそうしたい。

4 企業が移転すると最も困る地方政府が最もがんばるドイツ

経済産業省製造産業局が選定したグローバルニッチトップGNT企業を対象としたアンケート調査を見ると、GNT企業は、技術力を重視し、他社と差別化し、付加価値の高い製品開発が最も重要と考えている。だが、GNT企業は、自社の技術力だけでは不十分なので、外部(顧客、大学、研究機関)との共同開発を実施している。GNT企業は、「新製品開発」と「海外販路開拓」の2つの業務が最も困難であるため、多くの関係者からの支援を受けている。政府に対しても、「新製品開発」と「海外販路開拓」に対する支援を最も望んでいる。

だが、日本の地方自治体は、そうしたニーズに応えるような施策をほとんど実施していない。ずっと旧来の補助金型の施策である。地方自治体が企業誘致の目玉としている補助金には、企業はほとんど関心がない。補助金につられて立地し10年後に赤字になるより、当初は赤字でも10年後に黒字になる立地場所はどこかという観点で選んでいる。

だがドイツ地方政府はこうした企業ニーズの変化に機敏に対応してきた。1990年代末、ハーバード大学マイケル・ポーター教授が「産業クラスター」を提唱した。日本も産業クラスターを実施したがほとんどの地方で失敗したが、ドイツ地方政府は、中小企業振興策として産業クラスターを積極的に導入し、ドイツは世界の中で最も産業クラスターに成功したと言われている。ドイツの産業クラスターは、前工程「新製品開発」、後工程「海外販路開拓」に対する支援である。

2013年、ドイツは「製造工程」の生産性向上を目指してインダストリー4.0構想を発表した。その結果、1)フラウンホーファー研究所、工科大学等による新製品開発支援、2)デジタル化による製造過程の生産性向上、3)商工会議所、経済振興公社等による海外販路開拓支援、という前工程、中工程、後工程の全工程に対する地方政府の支援体制が構築された。

イノベーションが地域から常に生み出され、新製品が継続的に市場に輩出され、企業の売り上げが伸びて成長する「地域イノベーション・サイクル・システム」と呼ぶことができよう。

「made in Germany」 の名にふさわしい高い技術力を持ち、かつ世界市場で売れる製品を開発し、それを世界市場で売っていく、という意味で、極めて原則に忠実である。ドイツの企業競争力は、企業と地方政府が一体化した総力戦として発揮されている。

ドイツ地方政府は、企業が移転されると最も困る者が最もがんばる、住民を幸福にしないと住民が逃げ出すという動機で活動している。そのため、地方政府にとって、企業の競争力強化が本来の目的ではなく、地元で企業活動し、お金を稼いでもらい、地元から雇用し、地元にお金を落としてもらうことが本来の目的である。

ドイツ国内で企業活動すれば確かにコストは高いが、それを上回る利益を稼げるビジネス環境を提供すれば、低コストの東欧に移転せず地元に残ってくれるはずだと信じてがんばり、実現した(注2)。

諸々のコストが高いドイツ国内で生産するのであるから、結果、出来上がる製品も高い。それを世界中に売るにはどうするか、と考え、ドイツ人が出した解答は、他社製品と差別化、高い付加価値、made in Germany のブランド、お金を出しても欲しいと思う製品を作り、出来上がった製品を「世界中」の市場に「積極的」に売る。新しい坂路を開拓する、というやり方だった。ドイツの企業方針は、人が欲しがるものを作って高く売れ、である。その典型例が、ドイツ車と言える。ドイツ車はとても高価である。だが誰もが高いお金を払ってでも買いたいと思う。

一方、日本製品は、その逆であり、他社製品と似たような製品、made in Japanのブランドなし、日本メーカー名のタグが付いているだけ、価格で競争、企業方針は、「いいものを安く」である。日本国内で新製品を発表するたびに値下げを続けたため、日本で30年間、デフレスパイラルが続く要因となった。

付加価値の高い製品を生み出す技術力を支援するのが、フランウンホーファー研究機構やベルリン・ミュンヘン・アーヘンなどの工科大学などによる共同開発である。では日本では共同開発はどうなっているのだろうか。実は、日本人もドイツ人の考えることは同じであり、地方の中小企業に対して、付加価値の高い製品を生み出す技術力を支援しなければならないと考えた。

日本はかつて、そのために地方大学、県の公設試、工業センター、産業技術センターなどを全国に作っていった。例えば、信州大学繊維学部(旧上田蚕糸専門学校)などを挙げることができる。だが学生運動の時代を経て、大学外、特に産業界との交流が途絶えた。いまでも大学と産業界の交流をタブー視する風潮が残っている。加えて、全国の地方大学がミニ東大化し、地場産業を支援するより論文を書くことに熱心になってしまった。

日本の産学連携は、地方大学のなかの理解のある数名の教官が、時間の合間を見て、ほとんどボランテイアで行っている。フラウンホーファー研究機構や工科大学のように大きな組織で組織的にビジネスとして行うものとは全く違う。これらは総収入の約1/3を企業との共同開発が占めている。

日本のように海を隔てて中国がある国とは違って、陸続きですぐ隣に旧東欧があるため、移転圧力は日本よりも強い。そのため、ドイツの地元に残って企業活動してもらうために、地方政府は多くのアイデアを考え、大変な努力をしている。

例えば、ドイツでは、地方政府の下に「経済振興公社(Business Development GmbH)」がある。地方政府が100%株式を保有する株式会社であり、経済部門の実働部隊である。経済振興公社の最も重要な業務は、「企業誘致」と「輸出振興」である。このため、産業クラスターの活動の一環として位置付けられているか否かに関係なく、中小企業の輸出振興支援は、経済振興公社による活動が最も大きい。日本の地方自治体には、土地公社や住宅公社はあっても、輸出を支援する公社はない。

経済的な豊かさを与えることが住民にとっての最大の幸福であり、経済的豊かさの提供こそが若い女性を惹きつけ、人口増の好循環を実現させると考えている。ドイツの地方政府は、優秀な若者や若い女性、企業を誘致し、つなぎ止めておくために大変な努力をしている。日本の地方自治体でここまで努力しているところを筆者は知らない。「若者が都会に出ていく」と嘆いているだけにしか見えない。

ドイツ地方政府の考え方は、お金があれば何でもできる、お金がなければ教育福祉も何もできないという単純な発想でしかない。これと比較すれば、日本では、お金はどこからか沸いてくると思っているのか、お金の使い方ばかりが議論の対象となっている。政治家もお金を使う人間が評価されるが、ドイツは、「稼ぎが良い一家の大黒柱的存在」が高く評価される。

ドイツ人は、当たり前のことを、当たり前のごとく実行し、そして当たり前の成果を出しているにすぎない。すなわち、「売れる製品を作り」「世界市場で売る」、という当たり前の基本を、ドイツ人特有の愚直さで、真面目に忠実に実行しているだけである。そうすれば、人口減少・少子高齢化の下であっても、企業は成長し、国の経済は成長する。ドイツのケースは、それが実行可能であることを証明している。

私の疑問は、なぜドイツ人にできることが日本人にできないのだろうか、という点である。ある経済学者が、今の日本経済の状況を次のように比喩していた。

「国どうし、マラソンで競争している。だが日本だけが、この30年間、立ち止まって動こうとしない。後ろから走ってきた国が、次々と日本と追い抜いていく。日本は、かつて、1位、2位を争っていたが、日本の順位はどんどんと落ちていく。だが日本というランナーはなぜか一向に走ろうとしない」

5 さらに追い打ちをかけたデジタル化への乗り遅れ

筆者は、コロナ前、何度もドイツを訪問し、専門家と意見交換し、ドイツで行われていた国民的議論を調査した。2010年頃、米国のGAFAがドイツに上陸し、ドイツ企業を下請けにして、価値のあるデータを吸い上げ、米国企業のみが大きな利益を得て、ドイツを搾取するのではないかという大きな脅威にドイツは直面した。(日本でこの脅威に対抗しようと考えた人は皆無)

ドイツ人は、ものづくりをしないでデータ処理のみでビッグビジネスを行う米国とは正面から勝負できない、ドイツの強みは「ものづくり」にある、それとデジタル技術を融合することで米国と勝負できないか、と考えた。また、ドイツ経済を支えている中国向け自動車輸出は、いずれ飽和する、その次に輸出可能なドイツが優位性を発揮できるものは何か、とも考えた。そうした議論に多くの人々が参加し、まさに国を挙げて議論を行った。

そうした国民的議論の結果、2013年4月、インダストリー4.0構想を発表した。その内容は、1)製造現場へのデジタル導入により生産性向上、2)製品にデジタル技術を実装化し、新たな付加価値を付けた競争力のある製品を販売、3)デジタル技術を用いた製品販売後のアフターメンテナンス市場を、販売市場に次ぐ巨大市場に創出、である(例:シーメンスのマインドスフィア)。ドイツ政府が巨額の資金を投入し、製造企業のデジタル化を支援することとなった。

ドイツ政府は補助金は出すが、実際に地域の企業のデジタル化を支援しているのは、地方政府である。ドイツ各地に数多く作られた支援機関が、その周辺に立地する企業のデジタル化を支援している。

最大の労働組合IGメタル(IG Metall;Industriegewerkschaft Metall)の「デジタル化はドイツの競争力維持のため不可欠、だが雇用を守るべき」との主張は、政府による「雇用4.0(Work4.0, Arbeiten4.0)」プロジェクトの開始となり、2016年11月、白書(White Paper Work4.0)による提言を受けて、現在、リスキリングを国を挙げて実施している。

一方、日本人は、「目に見える機械」を作るのは得意だった。例えば、自動車、家電、工作機械、半導体製造装置などは世界各国に向けて輸出されている。また、半導体など小さくするのも得意だった。だが、1995年のインターネット元年以降、「目に見えない技術」で勝負する時代に入ってから、日本人は、技術アレルギーを持ち、大きな恐怖感を感じている。変化を望まず、じっと立ち止まっている。「AI怖い」「デジタル分からない」という声を聞く。かつて自動車事故で毎年1万人が死亡していた頃でも「自動車怖い」という声は日本では聞かれなかったが、今、AIによる死亡事故は一度も起きたことはないのに「AI怖い」という声を聞く。日本人の技術アレルギーを何とかしなければならない。日本の若者は、デジタル技術で最新武装した外国企業を相手に、昭和の時代の古い武装で戦わされているのである。(デジタル化への遅れ)

世界のデジタル化は1995年頃から始まっている。ちょうど、日本企業が海外投資を急速に増やし始めた頃と一致する。不幸にも、「海外投資の急増」「デジタル化への遅れ」がほぼ同時期に起きてしまった。約30年前、この2領域で日本がドイツと異なる方向に向かったことが、分水嶺だったのである。

更に追加すれば、ある広告会社で有名大卒の新入女性社員が過労死した件に象徴されるように、日本企業は、内部でしか必要のない作業、企業のパフォーマンスにつながらない作業が膨大にある。例えば、幹部のブリーフ資料に膨大な時間をかけるといった昭和の古い価値観がそのまま残っている。若者のエネルギーはここでも無駄な消費をさせられている。

また、各種アンケートで明らかなように、企業のなかでの人間関係が最も悪いのは日本である。若者は、人間関係にエネルギーの大部分を使う。終業後、飲み屋でストレスを発散して酔っぱらいながら帰宅する光景は日本だけである。日本の職場で人間関係のストレスが溜まりやすいのは、メンバーシップ型人事の弊害であると言われている。人どうしには相性があるにもかかわらず、相性を考えないで人事の都合だけで人を配置するからである。ドイツはジョブ型なので、一定期間のお見合いを経て就職するので、人間関係のストレスはない。

ドイツは、ものづくりが国家を支えている、ものづくりこそが国民を幸福にする基盤であると位置付け、国の仕組み全体が、ものづくりが最高のパワーを発揮できるように作られている。教育(ヂュアルシステム、マイスター制度、職業大学、民間企業出身でないと大学の教官になれない、大学の権限が州にあるなど)についてもしかり。そうした多くの社会システムが複雑にバランスを保ちながら、国全体としてパワーを生み出している。日本は、1つや2つの改革をしても余り意味がない。昭和の価値観を全否定し、これまでの日本社会をひっくり返すような改革をしなければ、失われた30年は止められない。

6 日本が「失われた30年」から脱却するための提言

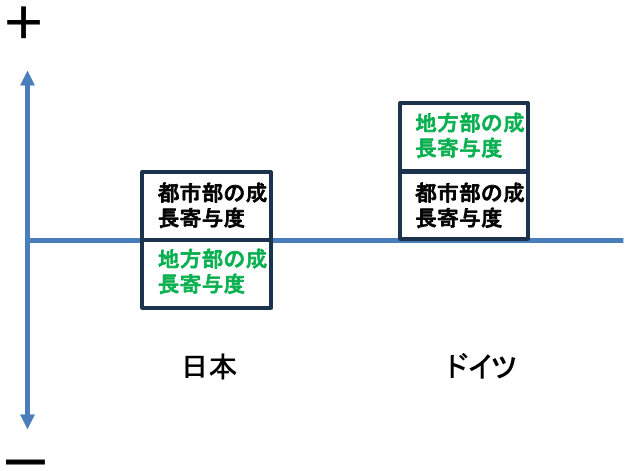

日本は大都会、すなわち東京、名古屋、大阪、福岡などは高い経済成長を示している。特に、東京3区(中央区、千代田区、港区)だけ見れば素晴らしい経済パフォーマンスであろう。だが、日本は広大な地方部を抱え、日本経済の足を引っ張っている。プラス成長の大都会とマイナス成長の地方部を合算して過去30年間ほとんど成長しない経済構造となっている。一方、ドイツは地方部もプラスの成長を示している。ミュンヘンやデュッセルドルフといった大都市が経済成長するのは当たり前だが、地方部にも強い経済力を持つエリアが広がっている。また全体的には経済状況が厳しい旧東独の中にも強い経済力を持つ地域が点在する。一国の経済力は、全地域の経済力の合計なので、日本とドイツの経済力の差は、地方部の経済力の差であると言ってよい。これが日本とドイツの経済構造の決定的な違いである(図2)。

日本とドイツの比較

ドイツ地方部の経済成長の原動力が製造業の輸出であり、それを可能にしているのが。地方政府による産業クラスター、インダストリー4.0、その他さまざまな産業インフラによる企業支援である(注3)。

日本の失われた30年を終わらせるには、日本の地方自治体がドイツの地方政府と同様、企業ニーズに応え、日本で生産して輸出した方が海外投資よりも儲かるというビジネス環境を作り上げ、稼ぐ力が強く、かつ生産性の高い企業・事業所を日本国内に回帰させることである。

言うは易し、行うは難し、ではあるが。