消費の不調が続いている。家計調査によれば、2024年1月の消費支出は前年同月比で実質マイナス6.3%、11カ月連続のマイナスとなった。特に勤労者世帯でマイナス7.7%と大きく下落し、引退した高齢者がメインの無職世帯はマイナス1.9%だった。

政府は定額減税や低所得者に対する給付金を決めており、可処分所得を下支えしてデフレマインドの払拭を目指すとしている。

本稿では、経済学での標準的な考え方に基づき、消費がなぜ低迷するのか、政府にどのような対応が可能なのかについて考察する。

◆◆◆

経済学では、消費がどのように決定されるかをライフサイクル理論と呼ばれる枠組みで考察する。現代マクロ経済学の基礎となる考え方で、合理的な個人の行動を描写した理論だ。消費にまつわる多様な現象を一貫して分析する応用可能性を持ち、現実を説明できる妥当性があるとされる。

ライフサイクル理論における消費の決定では大きく2つの前提を置いている。第1に人間は消費の変動を嫌うという前提だ。多くの人はある時点でぜいたくをしつつ別の時点では貧困に苦しむよりも、一定の生活水準を保つ方が望ましいと考える。「アリとキリギリス」で言えばアリの人生の方が望ましいと考える性質であり、経済学の考える「人間の普遍的な性質」だ。

第2に家計は予算制約に直面しており、生涯を通じた合計の消費は利用可能な経済資源の量(生涯可処分リソース)の範囲に限定されるという前提だ。生涯可処分リソースとは、預金などの手持ちの資産や現在の所得に加え、受け取り予定の将来の賃金や年金なども含む「自分が使えるお金」だ。これを人生のどのタイミングで使うかを決めることこそが消費の決定だ。

この2つの前提から導かれる「最適な消費行動」とは生涯可処分リソースを一定のペースで使う行動だ。単純化すれば、各時点での消費は生涯可処分リソースを生涯の長さで割ったものになる。例えば大卒の平均生涯賃金はおおむね3億円で、それを使い20歳から80歳まで生きるとすれば、年齢によらず毎年500万円を消費するのが望ましい。

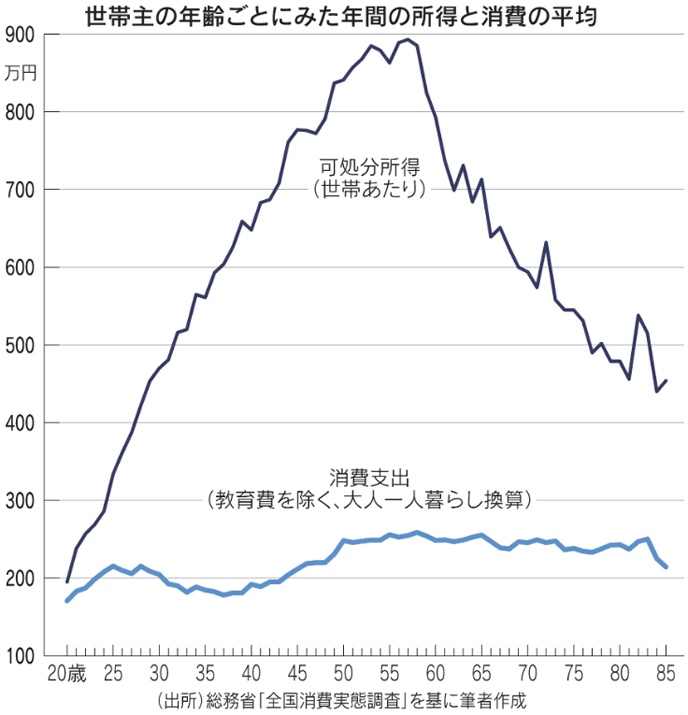

この考え方は極めて単純で、机上の空論にも聞こえる。だが実証研究の結果から、日本の家計の消費行動の多くがこの考え方と整合的であることが確認されてきた。図は、その妥当性を示す象徴的なグラフだ。

総務省「全国消費実態調査(現全国家計構造調査)」の複数年分をプールし、年齢を横軸、平均の所得と消費を縦軸に描いた。ただし消費は、事前に分割して消費するのが難しい教育費を除き、世帯人員数の変動を調整した「大人一人暮らし換算」の数値だ。所得は60歳前後まで上昇するが、引退した老後には減っていく。一方、消費は水平であり、一定水準が保たれる。これは、ライフサイクル理論が現実の消費を一定程度説明できる証拠となる。

ライフサイクル理論が妥当だとすれば、消費低迷の原因は生涯可処分リソースの低迷ということになる。すなわち、足元の経済状況のみならず、もっと長期的な要因が消費に影響を与えているはずだ。特に勤労者世帯で消費の落ち込みが大きいということは、現役世代にとっての最大のリソースである将来の所得が低迷している可能性が高い。これは、人々が今後の経済成長に悲観的な期待をもっていることを示唆する。

こうした構造を前提にすれば、消費回復のために政府ができることは少ない。特に、近年繰り返される消費刺激策には効果がない。消費刺激策は古いケインズ的な考え方では常識的な政策だが、政府からの所得移転は生涯を通じて平準化して使われるため、消費には大きな影響を与えない。

特別定額給付金のように日常的な感覚では高額な所得移転でも、生涯可処分リソース全体と比較すれば無視できる程度に小さく、結果として消費もほとんど変化しないと考えられる。実際、特別定額給付金には大きな効果がなかったことがいくつかの研究で示されており、今回の定額減税の効果も期待できない。

政府が消費を拡大させたいのならば、一時的な所得移転ではなく持続的な所得の上昇が鍵になる。その意味では「インフレを上回る賃上げ」の方向性は正しい。ただし大切なのは今年の賃上げ幅ではなく、来年、再来年と賃上げが続くとの期待だ。着実な経済成長が必要な方向であり、その達成に近道はない。効果の薄い政策で資源を浪費すれば、むしろ将来の増税を予想させ消費を冷え込ませる。

◆◆◆

消費を政策的に増やすのは難しいが、政府にできることもある。世帯間での資源配分を変更する「再分配」だ。マクロ全体で生涯可処分リソースを引き上げるのは無理でも、税や給付金で再分配はできる。岸田政権のスローガンである「成長と分配の好循環」の観点からも重要な課題であり、長期的には消費水準にも影響を与える可能性がある。

経済学で再分配政策といえば、高所得者から低所得者への所得移転が想定される。本来は累進課税などの制度的な仕組みで考えるべき課題だが、近年では制限付きの給付政策が実質的な再分配政策を担っている。

そこで注目されるのが住民税非課税世帯という政策対象だ。21年には子育て世帯に給付金が支給されたが、同時に住民税非課税世帯にも1世帯あたり10万円の給付があった。22年には光熱費や食料品価格の高騰に対応して1世帯あたり5万円が給付された。今回の定額減税でも減税の恩恵がないとして1世帯あたり10万円が給付される。

住民税非課税世帯は、所得が一定以下の低所得世帯なので、一見すると妥当な選択にみえる。だがライフサイクル理論の観点からは必ずしも適切な政策対象ではない。それは「ある年の所得」が適切な政策対象の選択基準ではないからだ。

図でも示したように所得水準はライフステージに応じて異なる。その違いを考慮しない一律の基準を用いれば、低所得者は高齢者に偏り、若年貧困世帯の多くは除外される。実際に住民税非課税世帯の75%は65歳以上の世帯だ。逆に65歳以上の世帯に占める割合で見ても35%と、決して例外的な貧困高齢者だけが該当しているわけではない。約半数は1500万円以上の資産を持っており、生涯可処分リソースの観点で見れば貧困層とはいえず、再分配の対象としては不適切だ。

むしろ再分配すべきは現役世代だ。社会保障の負担、コロナ禍による経済活動の低迷、急速なインフレなどで現役世代の生涯可処分リソースは停滞する一方だ。現役世代内での格差や高齢者の貧困も重要な課題だが、年金などの安定した所得のある高齢者と現役世代との差は消費動向にも表れている。その意味では、減税という枠組みを使ったり児童手当を拡大したりすることは、現役世代を重視した再分配となり望ましい。今後の消費動向を考えるうえでも、世代間の再分配に注目していく必要がある。

2024年3月25日 日本経済新聞「経済教室」に掲載