日本経済の行方を占う試金石として、賃上げが大きな注目を集めている。政府・日銀も来る春季労使交渉(春闘)の先行きを固唾をのんで見守っている状況だ。長期のデフレの中で国民に浸透してきた「物価や賃金は上がらない」というノルム(社会規範)に転換の兆しがみえ、いまこそ物価と賃金の好循環を目指すべきだという。本稿ではこうした好循環が持続可能かを考えてみたい。

まず、賃上げを評価する際に重要なのは、春闘賃上げ率は通常、企業に勤めていれば毎年自動的に上がる定期昇給の部分とベースアップ部分からなることだ。ここで注意すべきは、経済全体の賃金上昇を、ひいては物価上昇を決めるのはベアの部分だということだ。

定昇は勤続年数と賃金との関係を示す賃金カーブを決定し、年功賃金の重要な要素となっている。しかし定昇があっても、それが毎年同じ率であれば、人員構成などに変化がない限り、企業の賃金支払い総額は変わらない。高賃金のシニア層が定年退職し、低賃金の新卒と入れ替わるからだ。

この場合、経済全体でみても賃金総額は変わらない。別の言い方をすれば、メンバーシップ型雇用の企業であれば、追加的な負担なしに、毎年個々のメンバーの賃金を上げるというマジックが可能になるのだ。

◆◆◆

1990年代以降の大きな環境変化に抜本的に対応するため、とくに大企業の労使は、90年代末から2000年代初頭にかけて、中高年の正社員の雇用維持と引き換えに新卒採用の抑制と非正規雇用の増大、ベア抑制容認に舵(かじ)を切ったとみる。定昇抑制はより緩やかな賃金カーブに反映されたが、メンバーシップ型の根幹である年功賃金は維持されてきた。物価が上がらなければ、毎年賃金が上がるメンバーシップ型正社員は、それほど困らなかったといえる。

「ベアゼロ」というノルムは正社員の雇用維持だけが理由ではない。メンバーシップ型企業は正社員を定年まで面倒をみることがデフォルトであるから、人件費は定年までの賃金総支払い額を考える必要がある。これは変動費というよりは固定費であり、投資と考えたほうがわかりやすい。

ベアは、将来まで負担が続くことでそれなりの固定費の増加になる。経済の先行きにおいて、高成長が望めず、想定外が日常的に起きる不確実性の高い時代であれば、投資的色彩が強い人件費が抑制されるのはなんら不思議ではない。

その意味で23年に、過去20年ほどの間ほとんど実施されなかったベアが、2%程度達成されたことは画期的であった。しかしそれも、エネルギー・食糧価格上昇という海外からのショックによる、何十年ぶりかの高い物価上昇に起因している。それが一時的なショックと認識されれば、指摘したようなベア抑制の根本的背景が変わっていない以上、短命に終わる可能性は否定できない。

賃上げを行うべきか、一つの基準となるのは、小峰隆夫氏の近著「私が見てきた日本経済」でも言及されている「労働分配率を変えない賃上げ」という考え方で、かつては官庁エコノミストのいろはであった。労働分配率を変えないような賃上げを実現するには、労働生産性上昇に見合った実質賃金の上昇を図る。輸入インフレで交易条件が悪化する場合は、それに見合った実質賃金の低下を受け入れる、というものだ。

70年代の教訓は、海外要因でインフレが起きたら実質賃金低下を受け入れ、労働分配率の過度の高まりを抑えるというものだった。高インフレ時には物価と賃金の負のスパイラルと呼ばれ、デフレに悩む時代には、物価と賃金の好循環と評される。しかし、いずれの場合もそれに伴って労働分配率が急上昇すれば、設備投資の減少など経済への副作用は無視できない。

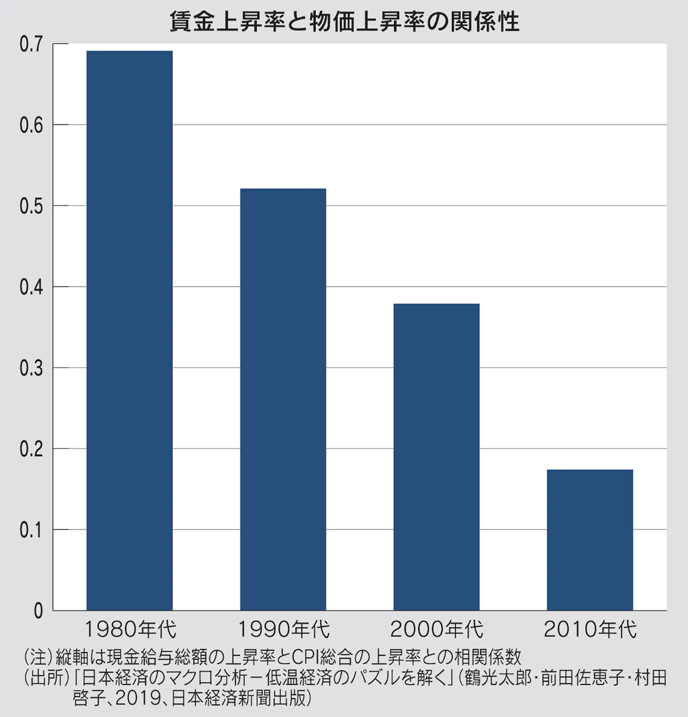

また、そもそも物価と賃金の好循環が起きにくくなっている可能性もある。筆者らは「日本のマクロ経済分析」で、80年代以降、物価と賃金の上昇率の間の相関係数が年代を追うごとに小さくなってきていることを確認した(図参照)。日銀の最近の論文でも、物価の外生的ショックに対する反応について、名目賃金の変化を通じた波及効果は70〜80年代は大きかったが、90年代以降はほとんどないことを指摘している。

◆◆◆

賃金が上がっても物価が上がりにくいとすれば、それはなぜだろうか。一つの仮説として、企業の価格設定行動と市場の競争環境に着目する考え方がある。

いずれの企業も、費用上昇により価格を引き上げたいという状況を考えよう。ライバル企業も含めて一斉に価格引き上げができればいいが、自分だけが引き上げた場合は通常、市場シェアを大きく失ってしまうため、全社が価格を据え置くことが最適な行動になる。

これは、ゲーム理論でいうところの囚人のジレンマ(協調の失敗)と同じである。日銀の研究者は、日銀短観の個別企業データを用いて、日本企業が価格を設定する際にはライバルと同様の行動を取りやすいという、戦略性補完性がみられることを報告している。

さらに、日本企業を取り巻く競争激化がこうした価格設定行動に拍車をかけている可能性も見逃せない。青木浩介・東京大学教授らは広範囲の企業を対象に価格マークアップ率=販売価格と限界費用の乖離(かいり)率=を計測し、00年代に入ってから明確な低下傾向が生じていることを示した。とくに非製造業・中小企業では、その水準が低いだけでなく、低下幅も大きくなっているという。

加えて、マークアップ率の低下が大きい企業ほど、労働1単位投入時の収入と賃金の乖離を示す、賃金マークダウン率の拡大も大きい。マクロでみれば、マークアップ率低下による付加価値の低下は、賃金抑制圧力で相殺され、労働分配率は結果的に安定的に推移してきたと解釈できる。

上記の研究結果は、市場での競争においてベルトラン競争といわれる価格低下競争、すなわち、自社とライバル間で価格引き下げスパイラルが起きやすいという状況を示しているのかもしれない。同質材の競争においては、費用削減で優位性を維持しようとしても、この価格競争のわなから逃れることはできない。むしろ、他社とは異質な財・サービスを提供するという製品差別化戦略しか道はない。とくにマークアップ率低下が大きい非製造業・中小企業においては、重要な課題であろう。

物価と賃金の好循環は、これまで述べてきた構造的な要因が変化していないことを考慮すれば、決して簡単ではないとわかる。加えて、物価と賃金の好循環が実現したとしても、実質賃金が上がる保証はない。結局、日本経済の課題を追うと、メンバーシップ型雇用およびそれと強固に結び付いてきた横並び・同質的な企業戦略の見直しにたどり着くのである。

2024年1月15日 日本経済新聞「経済教室」に掲載