成長と分配の好循環による新しい資本主義というグランドデザインのもと、スタートアップ育成5カ年計画が始動している。分配のための原資を稼ぎ出す成長が重要なことは言うまでもない。本稿ではスタートアップ促進に向けた施策が経済全体の成長につながるために重要なポイントを、マクロ経済学が蓄積してきた知見をベースに整理する。

◆◆◆

一国の経済成長に貢献する要素は3つ挙げられる。

第1は労働投入量だ。日本で一層の労働参加を促すという意味で、量的にここに頼るのは難しいだろう。

第2は資本ストックだ。政策担当者や学者は近年の国内向け設備投資の伸び悩みを懸念している。だが国内での労働力確保の困難化や高齢化を踏まえて、日本企業が海外向けに投資行動の軸足を移しつつあることは不思議ではない。

第3は生産性だ。生産性の経済成長への貢献が大きいことが知られる一方で、日本だけでなく成熟した経済では生産性の伸びが低いことが最近の潮流だ。やはり政策担当者や学者の間で懸念が共有されている。

どうすれば生産性が上がるのか。繰り返されてきた問いかけだが、ここでいう生産性とは経済全体の生産性のことで、個別企業の生産性の単純平均ではない。

もちろん、個別企業の生産性向上のためにビジネスの現場や経営学で議論される様々な論点は重要だ。とりわけICT(情報通信技術)化やデジタルトランスフォーメーション(DX)に後れを取る企業では、個別企業の生産性向上の重要性、そしてその伸びしろはまだ期待できる。他方、マクロ経済学のフレームワークには、個別企業の生産性が一定だとしても、経済全体の生産性向上を達成できるメカニズムがある。

マクロ経済学では最近、生産性が異なる企業が混在するフレームワークで経済全体のパフォーマンス、すなわち経済成長や経済全体の生産性を分析している。概して低生産性企業の売り上げは小さく、高生産性企業の売り上げは大きいというようにばらつきがあり、これを企業間格差と呼ぶ。

こうした企業間格差やばらつきが小さい経済というのは、例えば低生産性企業1社と高生産性企業1社の2社のみが存在し、両社が同規模で、ともに100人を雇用するような状況だ。一方、ばらつきが大きい経済というのは、低生産性企業が1人だけ雇用し、高生産性企業が199人を雇用するケースだ。このとき、前者から後者の状態に移行すると経済全体の生産性が上昇する。

生産性の低い企業はより小さくなる一方で、生産性の高い企業に経済資源が集まると、経済全体で測った生産性が上昇する。これは再配分効果としてよく知られるメカニズムだ。宮川大介・早大教授らによると、日本では再配分効果が改善しつつあるという(2023年5月3日付本欄)。

再配分効果の改善を通じて経済全体の生産性を押し上げるために重要な要素は「成長ポテンシャル(可能性)」と呼ばれるものだ。

◆◆◆

前述のケースで、高生産性企業が199人ではなく120人だったらどうだろうか。資源の再配分先である高生産性企業の成長ポテンシャルが限られることから、低生産性企業の縮小規模は小さくなり、経済全体でみた生産性について得られる果実は小さい。逆に数万人というようないわゆるスーパースター企業への資源再配分ならば、成長ポテンシャルは大きく、経済全体の生産性を押し上げる効果は大きいものとなる。

大企業が経済全体に与える寄与度が大きいことは、成熟経済の生産性の伸び鈍化を説明するものとして注目されている。日銀の法眼吉彦氏、三浦弘氏、高橋耕史氏らの研究によると、日本にも当てはまるようだ。

成長ポテンシャルは時間を通じた効果を勘案するとスタートアップ促進政策の文脈でも大変重要で、起業家スピリットに大きく影響すると考えられている。設立5年後には多くの企業が残っていないというような高リスク環境で、極めて限られた数の起業家が達成しうる成果が100人規模の企業であれば、リスクをとる起業家や投資家は多くないだろう。自身のアイデアや理念を現実のものにして世界を良くしたい、それを1万人、10万人という従業員規模でできるから、起業というリスクをとるのだ。

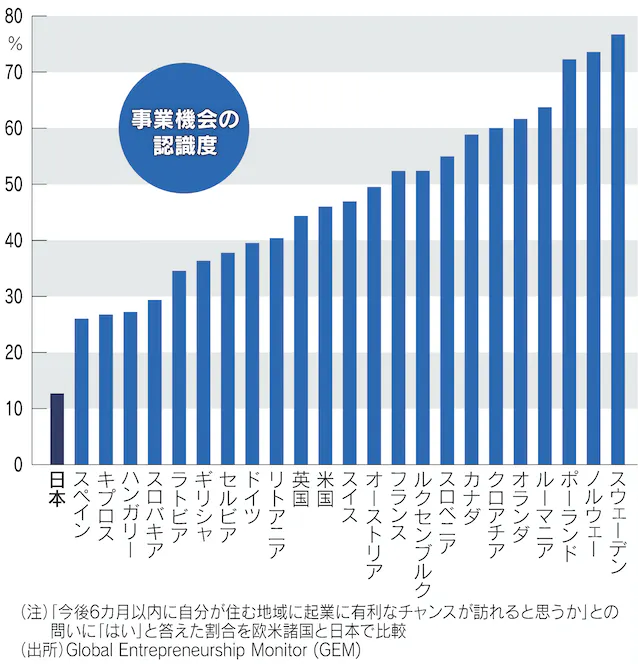

マクロ経済学で扱う標準的なフレームワークでは、成長ポテンシャルが起業数に影響を与え、経済成長に寄与する。こうした企業をハイペースで増やしていくことで生まれる雇用が経済全体の新規雇用の多くを占めるからであり、スタートアップ育成5カ年計画でも言及されている。スタートアップからスーパースター企業へのサクセスストーリーを目にする機会が増えれば、他国に比べて低いとされる日本の「事業機会の認識度」にも影響を与える可能性がある(図参照)。

成長ポテンシャルは、スタートアップ促進政策のマクロ効果にも大きな影響を与える。同じリソース(資源)を割いて達成できるのが100人規模の企業であるのと1万人規模の大企業であるのとでは、政策効果は後者のケースの方が当然大きい。一握りではあるが最終的にたどり着ける規模や生産性、すなわち成長ポテンシャルがスタートアップ支援策が経済成長につながるかどうかを左右する。このことは、筆者とインフアン・ジョー・シンガポール国立大助教授との研究でも明らかにされている。

この点、日本企業の成長ポテンシャルは、米国企業の成長ポテンシャルと比べて小さいとみられる。日銀の中村康治氏、開発壮平氏、八木智之氏らによる研究では、米国では高生産性企業の裾野が広いが、日本では平均的な生産性近辺に企業が集中しており、高生産性企業の分布に厚みがない。

成長ポテンシャルを下方にゆがめてしまうものとしては大企業特有の硬直性が挙げられる。米国の上場企業では、情報開示などの上場規則上の制約から、企業が投資家の予測の範囲に損益を落とし込むために新規投資を抑える傾向があり、このことがマクロの経済成長を押し下げるという(スティーブン・テリー米ボストン大助教授の研究)。

企業年齢が上がるにつれて組織、コスト構造、投資判断に硬直性が強まることは米国でも知られるが、日本企業でも大企業の成長を阻害する制度要因がないか点検する必要がある。資源の再配分機能を強化する施策という立て付けで、事業ポートフォリオの入れ替えを促すM&A(合併・買収)といった市場メカニズムに着目することも肝要だ。

ただしスーパースター企業は重要なイノベーターとなりうる一方、競争を阻害したり市場環境に悪い影響を与えたりする可能性もある。政策担当者は企業間格差の悪い側面にも目配りする必要があるが、米グーグルなどのビッグテックが誕生しない日本や欧州では、悪い影響の「可能性」に議論を費やすよりも、徐々に見えてくる弊害に事後的に対処する方がよいだろう。

2023年6月21日 日本経済新聞「経済教室」に掲載