新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけがインフルエンザと同じ5類に変更され、本格的に経済回復を考える時期となった。3年間のコロナ禍の経済を総括すると、全く成長のなかった経済だったといえる。

1956年度の経済白書では「もはや戦後ではない」というフレーズが有名となったが、これはこの時期の経済水準が第2次世界大戦前のピークを超えたことを象徴的に表現したものだった。この表現にならえば、年間を通した国内総生産(GDP)水準は依然2019年を超えず、「もはやコロナ禍ではない」とは宣言できない状態にある。

コロナ禍では、多くの日本人がデジタル化の遅れに加え、回復期に半導体不足が生じたことから、技術水準の低下による生活基盤の脆弱性を実感した。このためたとえ需要側から景気刺激策を実施したとしても、すぐに供給制約に直面して持続的な成長が望めないのではないかと懸念される。

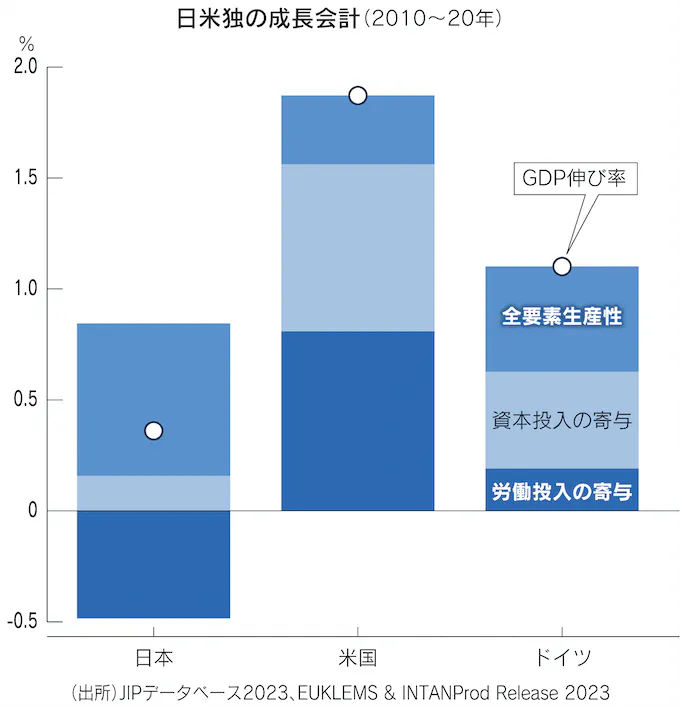

加えてコロナ禍で加速した出生数の減少が、長期的な経済成長見通しを悲観的にしている。日米独でここ10年の経済成長率を労働と資本、全要素生産性(技術革新の寄与)に分解すると、労働力投入の差が日本と米国やドイツのGDP伸び率の差に大きく寄与していることがわかる(図参照)。

◆◆◆

しかし筆者は次の2点から、日本経済の将来に対して過度に悲観的になる必要はないと考えている。

第1に経済成長論における議論の中心は1人当たりGDPまたは1人当たり所得の増加だ。長年、GDP世界2位または3位という位置づけに慣れ親しんできたため、ついGDPの規模を注目しがちだが、本来は1人当たりGDPの伸びにより関心を向けるべきだ。

1人当たりGDPにしても、世界での順位が下がり続けているという指摘もある。だが実は1人当たりGDP水準が日本より上位の国をみると、米国を除きすべて日本より人口が少ない国だ。そう考えると、今後日本の人口は減少していくものの、まだまだ経済的な豊かさを伸ばしていく可能性を残しているといえる。

第2に日本経済だけが成長力を落としているわけではない。08年の世界金融危機以降、先進諸国は程度の差こそあれ、従来よりも成長率を落としている。米国は別として、欧州先進国の1人当たりGDPの伸び率は1%前後と日本とほぼ同じだ。加えてウクライナ紛争で供給サイドの制約が一層強まっており、先進国の中で日本だけが取り残されるという状況ではない。

つまり20年代には、日本だけでなく、先進国全体で供給サイドをいかに強化するかという状況の下で、競争と連携が繰り広げられる展開が予想される。

1人当たりGDPの動きは、ほぼ労働生産性に左右される。この労働生産性の伸びを決めるのは、資本蓄積と技術力が影響を与える全要素生産性の動きだ。図が示すように、日本はこの合計でドイツとほぼ同じだが、米国とはまだ差がある。つまり資本蓄積と技術力という2つの要素を伸ばすことで、1人当たりGDPを回復させることは可能だ。

特に日本の資本蓄積の低迷は際立っている。10年代には、賃金上昇を起点にして消費を喚起して、インフレを誘発することにより実質金利が低下し、その後に消費支出や投資支出が増えるといった需要面からの好循環を実現しようとした。しかしこうした需要面に着目した強化策は、結果的に起点となる賃金上昇がなかなか実現せず、供給サイドの脆弱性が放置されたままになった。

これに対し20年代は、まずは投資を起点とした好循環を考えるべきだろう。設備投資は需要サイドだけでなく、資本蓄積を通して供給サイドの強化にもつながり、かつ生産性向上を通して賃上げを容易にさせ、それが消費の拡大につながるという好循環をもたらす。

10年代後半からの設備投資をみると、構築物や情報機器、通信機器が増えている。構築物は東京五輪・パラリンピックとそれに期待したインバウンド(訪日外国人)向け施設の増加と考えられ、情報機器や通信機器についてはコロナ禍におけるテレワークの増加が影響していると考えられる。

重要な点は、こうした投資の増加が持続的かどうかだろう。気になるのは、ソフトウエア投資がハードのデジタル投資の増加に伴っていない点だ。ただ、現在は業務用に利用される多くのソフトウエアも無料でインストールできたり、毎期使用料を支払ったりするケースが多くなっている。

19年に筆者が宮川大介・早大教授、滝澤美帆・学習院大教授と実施した「生産性向上につながるIT(情報技術)と人材に関する調査」の結果を紹介しよう。サンプル数は少ないが、クラウドへの支出の売上高比率(0.12%)は、ハードのIT支出の売上高比率(0.17%)とほぼ肩を並べるまでになっていることが明らかになった。

図で示した10年代の全要素生産性上昇率の中には、こうした国内で固定資産として評価されないソフトウエア利用やそれによる業務効率化が含まれている可能性がある。無形資産はこれまでも統計的に把握しづらく、この動向が本当の資本蓄積の効果を見えづらくしてきた。今後は国内の固定資産として計上されないソフトウエアの利用も把握していく必要があるだろう。

◆◆◆

投資を起点にした好循環を実現していくためには、個別の投資の促進以上に次の2つの要素が必要だ。

第1に安定的なインフレ率の実現である。インフレは貨幣価値を低下させることから、21世紀に入って積み上がった企業部門の現預金保有が相対的に不利となり、実物投資を促進する。

第2により積極的な対内投資の誘致である。対内投資が国内にない経営能力や技術を導入し、生産性を向上させることは多くの文献で確認されている。生産性向上は、人材のスキルアップをもたらし、低迷が続く賃金水準を上向かせることにつながるだろう。政府もこうした効果に気づいているからこそ、海外の半導体企業の日本進出に積極的な支援を与えようとしているのだろう。

今後はこの動きが他の産業にも広がるように、観光庁のような一元的な誘致体制づくりが望まれる。

ただ、資本蓄積が重要ということは、政府が民間の資本蓄積に関与を強め続ければよいということを意味しない。日本版金融危機、世界金融危機、コロナ危機と大きな危機のたびに政府の民間活動への関与が強まる一方で、民間は政府への依存度を高めているようにみえる。しかし経済がコロナ前の水準に達した時点から、政府の役割はより民間の成長を支援する基盤づくりの方向に注力すべきだ。

岸田政権になってから政府は、民間企業の人材育成支援に力を入れているが、より人的資本形成に必要な学校教育の基盤が揺らいでいる。基本的な部分の立て直しがなければ、あらゆる生産性向上策も砂上の楼閣になることを、政府は深刻に考えるべきだろう。

2023年6月19日 日本経済新聞「経済教室」に掲載