岸田政権は「異次元の少子化対策」を打ち出し、子ども予算の倍増と子育て政策の強化方針を表明した。

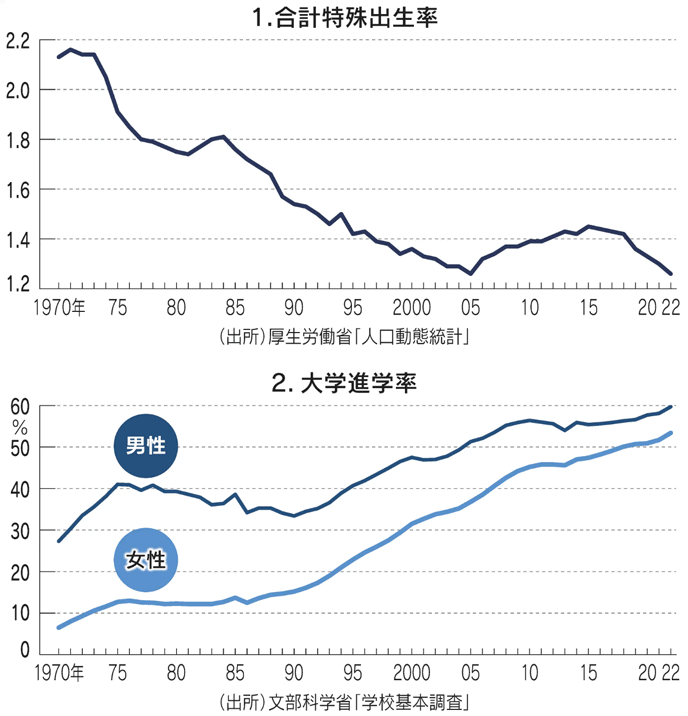

出生率は半世紀にわたり人口維持に必要な水準(人口置換水準)を大きく下回る状態が続いている(図1参照)。少子化は他の先進国にも共通の現象で、多くの国が効果的な政策を模索している。そうした中で、異次元の対策が掲げる目標は果たして現実的なのか、また支出に見合う効果が期待できるのか。大胆な政策で出生率が持ち直したとして、それは持続可能なのか。

本稿では中長期的なマクロ経済の観点から、出産の意思決定の中核となる家族を取り巻く環境の変化に着目し、少子化を考察したい。

◆◆◆

経済成長により所得が増えれば、より多くの財やサービスを手に入れられ、子どももより多く持てるようになるはずだ。しかし子育てにはお金だけでなく時間もかかる。賃金が上がれば、出産や育児で失われる機会費用が上昇し、逆に出産をためらう要因ともなる。

大学進学率は1970年には男性27%、女性7%だったが、現在は男女とも50%を超える(図2参照)。一方で、大学進学費用は所得の伸びを上回る速さで上昇し、出産から社会に送り出すまでの平均的な期間も費用も増えている。既婚世帯の生活時間の配分を見ると、子ども1人あたりの育児時間も上昇が続く。

何が背景にあるのか。マクロ経済全体の成長だけでなく、産業構造や必要なスキルの変化に応じた賃金体系の変遷を考慮する必要がある。人工知能(AI)技術を使いこなせる高スキル人材の需要が高まり賃金が上がれば、子どもに習得させたいと願うだろう。また低スキル層の賃金低下で格差が広がれば、教育熱が高まるのも想像に難くない。

高スキルを備えた人材が供給されるのは望ましい一方、1人にかけたい時間や費用が増えれば、子どもの数を増やすより、限られたリソース(資源)をより少ない子どもに投下したいと考えるかもしれない。十分な人的資本投資を行える見込みがなければ、子どもを持たない方がよいという判断になるかもしれない。

日本では家事労働や子育ての主な担い手は母親だった。出生動向を考えるには女性が可処分時間を何に費やしてきたか、家庭内労働の機会費用としての女性の賃金がどう変遷してきたかを理解するのが重要だ。過去半世紀で女性の高学歴化とともに、女性が力を発揮しやすいサービス産業への構造転換が起きた。さらに高齢化に伴い介護や医療など、女性の存在感が強い分野での労働需要が伸びたことで、機会費用から見た育児コストは上昇してきた。

技術革新は市場での生産活動だけでなく、家庭内の家事サービスの生産性向上にも寄与してきた。既婚女性の時間配分を巡り70年代以降に起きた最大の変化は家事時間の減少だ。安価な家電の普及により女性の可処分時間は大きく増えた。

◆◆◆

筆者は東京大学の中国奏人氏との共同研究で、70年から2020年までの日本の賃金・雇用データを基に、技術進歩が家族形成や女性の時間配分に与える影響を分析した。技術進歩ですべての労働者が同じ恩恵を受けるわけではない。労働者全体の賃金を引き上げる生産性上昇、高スキル労働者の賃金に影響をもたらすスキル偏向的な進歩、女性の生産性を相対的に高める進歩、という3つの要素に分けてその効果を分析した。

全般的な賃金上昇につながる技術進歩は家計所得上昇を通じて女性の労働を減らし、余暇時間を増やす効果をもたらしたことがわかった。またスキル偏向的な技術進歩が起きると、同様の所得効果に加えて子どもの教育投資意欲が増す。教育費が上昇しても進学率が伸び続けた背景でもあり、高学歴労働者の増加につながった。スキル偏向的な技術革新が進んだにもかかわらず、日本では学歴間の賃金差が米国などと比べ拡大しておらず、特にその傾向が女性の賃金で顕著なことは供給の変化が関係する。

女性の労働価値を高める生産性の変化は、出生率・婚姻率の低下につながることも示された。子育てにかかる時間の機会費用が上昇し、女性の稼得能力の向上で結婚の経済的恩恵が小さくなるためだ。また仮に教育費が低下し負担が減っても出生率を押し上げるとは限らず、むしろ子どもの数を減らしてより高い教育を授けようというインセンティブ(誘因)が働く可能性があることも確認された。

この研究は、経済全体の所得水準、技術変容に伴う男女や学歴間の賃金格差などの所得構造変化、教育水準の上昇や労働者の構成変化といった、ゆっくりだが着実に変化する複合的な要因が中長期的な出生率の動向を左右することを示唆する。異次元の少子化対策にはこれら複数の潮流を反転させる力があるのか。またそれを目指すべきなのか。

日本では男女間の賃金格差は縮小傾向にあるが、いまだに大きな差がある。女性の所得が上昇するのは喜ばしいが、同時に男性の所得上昇を伴わない形で格差縮小が続く場合、出生率や婚姻率の低下に拍車をかける可能性も否定できない。

大学進学率は伸び続けるとみられ、教育熱の減退も考えにくい。夫婦の意思決定でも、数を増やすより1人あたりの投資を優先する傾向が続くかもしれない。

子育ては20年にも及ぶ長期プロジェクトだ。年少扶養控除が廃止されたり児童手当が減ったり受給資格を失ったりと、二転三転する政策を頼りに出産の意思決定をするのは困難だ。異次元の少子化対策のための支出が将来世代の税負担増につながり可処分所得を減らすならば、出生率を一層抑制する結果ともなりかねない。夫婦の所得成長が期待できなければ、出産をためらうのも自然なことだ。

もちろん、私たちは経済活性化や持続可能な財政のために子どもを持つわけではない。子育てという貴重な経験を通して、豊かな人間・社会関係を構築できるという大きなメリットがある。子どもを望んでいるのに実現できない人々にとって、何が障壁なのかを理解し、それを取り除くための政策を考えるのが重要だ。

将来の働き手不足が経済成長や財政運営に影を落とすならば、持続的な出生率向上につながるか定かではない子育て政策を矢継ぎ早に打ち出すことで解決を目指すべきではない。まずは成長の足かせとなる政策や壁を取り除き、安定した雇用と所得成長を実現し、男女の稼得能力を伸ばす方が効果的だ。その結果、家族を支え続ける所得の見込みが立ち、出産や育児で仕事を中断しても社会復帰して安定した収入を確保できるならば、出産の障壁も低下するのではないか。

経済成長と構造転換の大きな流れの中で家族のあり方が変化しつつあるのに、現実味のない目標を掲げて異次元の支出を続けても逆効果になりかねない。中長期データから現在の立ち位置を把握し、出産適齢期の人々が直面している障壁を明らかにし、現実的な目標を設定して持続可能な対策を講じることが重要だ。

2023年10月26日 日本経済新聞「経済教室」に掲載