2023年10月上旬、キッコーマン取締役名誉会長の茂木友三郎氏らが設立した「令和国民会議」(通称「令和臨調」)が、財政・政策運営に関する提言「より良い未来を築く財政運営の実現に向けて―長期財政推計委員会と政策プログラム評価委員会の創設―」を取りまとめ、公表した。この「長期財政推計委員会」は、諸外国では「独立財政機関」(IFI:Independent Fiscal Institutions)と呼ばれるもので、「独立財政機関」創設の提言は、筆者も『日本経済の再構築』(日本経済新聞出版社)や10年以上も前の書籍等で行っている。

独立財政機関が重要なのは、財政赤字縮減が政治的になかなか難しいためだ。そもそも、財政赤字が政治的に発生するメカニズムとしては、政治経済学では、①政治的景気循環(Political Business Cycle)、②政治家の戦略的動機、③共有資源問題などが存在する。このうち、財政赤字が発生する原因として最も有力な説は、「共有資源問題」である。

一般的に「共有資源問題」とは、共有の資源は私有の資源と比較して過剰に利用されやすい現象をいう。その最悪のケースとして発生する「共有地の悲劇」は、多数者が利用する共有資源の乱獲によって資源そのものの枯渇を招いてしまう現象として極めて有名となっている。財政の場合、その移転政策は基本的にゼロサム的性質をもち、財政支出の拡大は最終的に誰か(将来世代も含む)の負担になる。

だが、個々の主体の給付と負担は必ずしも明確にリンクしているわけでなく、負担についての感覚は希薄になりやすい。このため、財政支出を拡大させる政治的要求が高まり、財政赤字が拡大する現象が頻繁に発生する。これが、財政版「共有地の悲劇」にほかならない。

いずれにせよ、政治は、財政赤字を拡大させる強い圧力をもっている。本来、財務省をはじめとする財政当局が本当に強い権限をもっていたら、現在のような状況まで財政は悪化しなかった可能性を指摘する研究もある。このため、このような政治的圧力を制御する目的として、1990年代の欧米を中心に、「財政政策ルール」の設定が推進されている(財政政策の脱政治化)。この試みは、カナダやオーストラリアの財政再建をはじめ、いくつかの国々で成功を収めてきた。しかし、財政の運営は、経済変動の見通しとも密接に絡んでおり、単純な財政政策ルールで拘束することはなかなか難しいのが現状である。逆に、あまり弾力的かつ緩いルールを設定すると、財政赤字に対する政治的圧力を制御する目的を達成できないというジレンマも存在する。

このため、2000年代以降では、このような問題を克服するため、欧州を中心に、高い専門性と分析力をもつ「独立財政機関」を設置するべきとの議論が盛り上がってきている。これら機関には一定の政治的独立性を付与し、①予算の前提となる経済見通し作成、②中長期の財政推計、③財政政策に関わる政策評価などを担わすことが想定される。

独立財政機関としては、オランダの経済政策分析局(1945 年設立)や米国の議会予算局(CBO、1974 年設立)が長い歴史を持ち有名だ。2000年以降では、例えば、英国の財政責任庁(OBR、2010年設立)のほか、スウェーデンの財政政策会議(2007 年)、カナダの議会予算官(2008 年)、アイルランドの財政諮問会議(2011 年)など、OECD諸国で独立財政機関の設立が相次いでいる。

このため、日本でも独立財政機関を設置することは重要だが、それが設置されたからといって、本当に財政再建の試みが本格化するのか否か、もう少し冷静な議論も必要かもしれない。なぜなら、推計期間はやや短いが、現在も、内閣府は「経済財政諮問会議」にて、「中長期の経済財政に関する試算」を毎年2回推計し、今後10年間における国と地方を合わせた基礎的財政収支(PB)や財政収支(FB)の予測などを公表しているからである。

このうち、例えば、内閣府が2023年7月に公表した最新の中長期試算では、ベースラインケースで、2032年度の財政赤字(対GDP)が1.3%になると予測しており、「ドーマー命題」(注1)や、1995年度から2022年度までの名目GDP成長率の平均(0.35%)を用いて、債務残高(対GDP)の収束値を計算すると、その収束値は約371%(=1.3÷0.35)となる。これは、債務残高(対GDP)は現在の値(約210%)よりも一層膨張していく可能性を示唆するが、財政再建の試みが本格化する気配はない。

では、何が問題なのか。原因は複合的だが、原因の1つは、政府が示した予測に関する事後検証などが基本的にいためではないか。そもそも、内閣府が中長期試算で示す財政赤字(対GDP)や基礎的財政収支(対GDP)の予測が甘い。

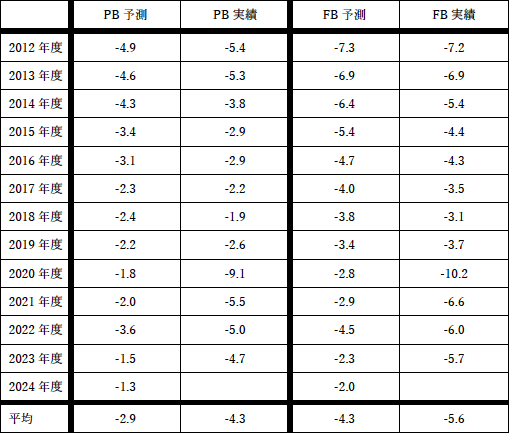

これは、以下の図表から一目瞭然だろう。図表は、内閣府が中長期試算(ベースラインケース)で示した収支の予測と実績を掲載したものだ。この図表を見ても、2019年度以降、収支の予測と実績の乖離は拡大しており、この傾向が継続すると、2025年度のPB黒字化は困難、政府の債務残高(対GDP)も増加の一途をたどるシナリオが濃厚となる。

図表の財政赤字(対GDP)の予測の平均は4.3%だが、実績の平均は5.6%もある。ドーマー命題で、平均成長率を過去(0.35%)の4倍に見積もり、「平均成長率=1.4%」としても、「財政赤字(対GDP)=5.6%」なら、債務残高(対GDP)の収束値は400%になってしまう。

なお、政府は2025年度のPB黒字化目標を堅持しており、2023年7月25日開催の経済財政諮問会議で、岸田文雄首相は「適切な経済財政運営や歳出改革を継続すれば、2025年度の国と地方を合わせた基礎的財政収支の黒字化が視野に入る結果となっている」と述べた。PB黒字化が実現すれば確かに財政再建の一歩となるが、追加の国債発行を行い、補正予算や減税などを今後も毎年実施すれば、PB黒字化目標は達成できないだろう。なぜ図表の予測と実績が乖離したのか、その要因に関する分析を行い、国民に示すことが本当の意味での財政再建の一歩となるはずだ。