被用者が被用者年金に加入できない構造

前回のコラムの最後で指摘した通り、国民年金加入者(第一号被保険者)の4割程度がパートタイム労働者などの被用者である。また、第3号被保険者の約4割も、やはりパートタイム労働者などの被用者で占められている。

このように、本来であれば退職、引退のある被用者として厚生年金に加入すべき労働者が、国民年金でカバーされてしまうのは、被用者保険の短時間労働者への適用について一定の条件が課せられているからである。この条件は2012年の制度改正以降、漸進的に緩められてきたが、まだ制約的であり、

- 週労働時間20時間以上

- 月額賃金8.8万円以上

- 学生は適用除外

- 従業員100人超の企業等(2024年10月以降は従業員50人超)

といった条件が課せられている他、農林水産、サービス業などの個人事業所の場合は強制適用の対象とはならないなどの例外が設けられている。

基礎年金制度導入前の、夫婦2人分の国民年金受給額が平均的厚生年金受給額と等価になる給付設計の時代であれば、問題は小さかったかもしれないが、国民年金加入者は基礎年金部分しか受け取れない現行制度の下では、低年金者が頻出する要因になってしまう。

適用拡大が持つ給付拡充効果

厚生年金の適用拡大は、次の2つの経路を通して将来の年金給付水準の拡充効果を持つ。まず1つは、言うまでもなく多くの短時間労働者に報酬比例年金が給付されることによる効果である。これに付随して、国民年金よりも潤沢な障害厚生年金や遺族厚生年金を受け取ることも可能になり、年金給付の防貧機能はより強固になる。

厚生年金の適用拡大がもたらすのは、このような直接的な効果だけではない。毎年の基礎年金給付は、被用者(厚生/共済)年金と国民年金からの基礎年金拠出金で賄われているが、この基礎年金拠出金の負担額は、原則として各制度の加入者数で割り振られることになる。前回のコラムで指摘したように、相対的に脆弱な国民年金の積立金が、この基礎年金拠出金に耐えられなくなることによって起きるのが、基礎年金に対するマクロ経済スライドの長期化である。しかし、厚生年金の適用拡大は、国民年金でカバーされている短時間労働者等を厚生年金に吸収することによって、国民年金制度が負う基礎年金拠出金の負担を軽減することになる。これにより、マクロ経済スライドの適用期間が短縮され、給付水準の下げ止まりが可能になる。

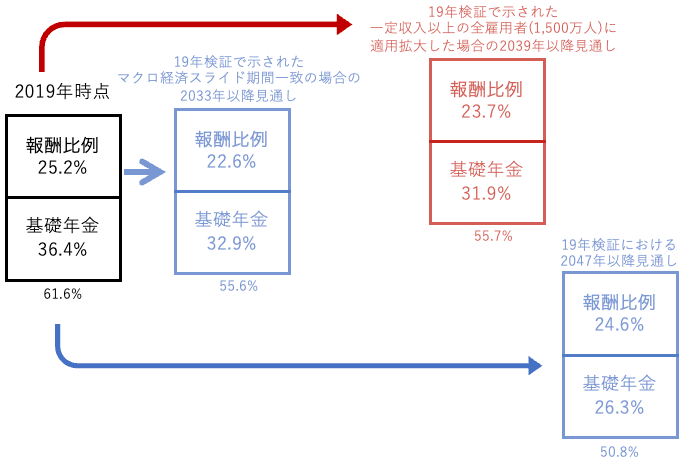

上図は、厚生労働省が2019年財政検証と併せて年金数理部会に提出した、厚生年金適用拡大の効果についてのオプション試算の結果を抜粋したものであるが、仮に一定収入以上の雇用者全員(1,500万人程度)について厚生年金の適用拡大を行えば、基礎年金にかかるマクロ経済スライドを2039年で停止でき、モデル世帯の所得代替率を55.7%で維持できると見込まれている。

この効果は、前回のコラムで紹介した財源調整によるマクロ経済スライドの同時停止がもたらす効果とほぼ同程度であるが、その背後にあるメカニズムもまた同じである。つまり、基礎年金に対するマクロ経済スライドをなるべく早くやめることによって、国庫負担の投入額を自動的に増大し、結果として加入者全体での給付水準が高まることになるからである。また、人為的に積立金の調整を伴うマクロ経済スライドの同時停止に比べ、被用者があるべき年金制度でカバーされることによって生じる国庫負担の増大は、制度的にも筋が通りやすい。

となれば、厚生年金の短時間労働者への大胆な適用拡大を前提とするならば、マクロ経済スライドの同時停止化に伴う積立金の財源調整も、規模としては大きな問題ではなくなる可能性があることが分かる。マクロ経済スライドの同時停止化だけを取り出せば、被用者年金から国民年金への財源移転という批判が出やすいが、そもそも厚生年金の適用拡大を十分に行うことを前提とすれば、年金制度間で行われる財源調整のネットの規模は小さなものにすぎなくなるからである。その意味で、マクロ経済スライドと厚生年金の適用拡大はセットで議論する必要がある。

技術的な困難をどう乗り越えるか

年金給付維持のための方策としては高い効果が期待できる厚生年金の適用拡大であるが、技術的な困難がつきまとう。まず政治的に問題になるのは、適用拡大に伴う手取り収入の減少である。これに対しては、激変緩和としての補助金などの対応案が議論されているが、あまり顧みられない論点として、保険料負担だけでなく将来の年金給付をどう評価するかという問題がある。

確かに単純に適用拡大を行えば、足元での手取り収入の減少に直面する家計が生じてしまうが、注意しなければならないのは、この保険料負担は将来の年金給付を生み出しているという点である。この意味で、生涯収入の期待値は適用拡大によって減少しているとは限らず、手取り減の段差を課税や補助で完全に埋めるのは、一部の短時間労働者への過剰な優遇になる可能性が高い。

また国民年金と厚生年金の保険料負担の格差をどう考えるかという問題もある。現行制度の収入要件である8.8万円に労使合計の保険料率18.3%をかけた負担水準は、おおむね国民年金保険料負担とバランスしている。厳密には、報酬比例部分を含む厚生年金の保険料負担と、基礎年金のみの国民年金の保険料負担を同等に比較することはできないが、少なくとも、これよりも収入要件の水準を低めれば、国民年金より低負担で基礎年金プラスアルファの年金給付を認めることを意味しており、ある種の下限として機能してしまっている。

これをクリアするには、かなり大胆な制度設計を考えるしかない。これまでさまざまなアイデアが出されており、低所得被用者については事業主負担だけの年金加入を創設するなどの案が議論されることもある。

筆者としては、低所得被用者については、報酬比例年金部分だけの保険料を労使で拠出する「第4号被保険者」のような枠を新たに作り、基礎年金部分については加入者自身が国民年金保険料相当を定額負担するも、その半額は国庫負担で補助する(つまり8,000円程度の国民年金保険料とする)といったやり方で対応することを提案したい。このような方式であれは、複数事業所で勤務するマルチワーカーやギグワーカー等に対する将来的な厚生年金適用拡大を議論しやすくなるからである。

国民年金加入期間延長の効果

最後に国民年金加入期間の延長の是非について触れておきたい。現行制度では、国民年金保険料は20歳から60歳までの40年間を期限として拠出することになっている。例外として、60歳時点で拠出歴が40年に満たない人等が60歳以降も国民年金に任意加入できる制度はあるが、厚生年金加入者には適用されない。次期制度改正では、この国民年金拠出期間を延ばし、それに応じて基礎年金給付額を増大させる案が議論されることになるだろう。

この改正案は、これまで何度か議論されており、その度に国庫負担の増大を理由に財務省が難色を示して頓挫してきた経緯がある。しかし、加入期間を拡大して給付額をそれに合わせて増大させるのは、マクロ経済スライドによる基礎年金の減少で再分配機能の低下が危惧されることへの直接的な対応である。また、年金制度発足時よりも長寿化が進展した現在において、拠出期間と給付期間のアンバランスを是正する必然性も高い。

実は、この加入期間延長案において、最も関わりがあるのは厚生年金加入者である。現行制度では、65歳まで厚生年金に加入しても、最後の5年間分は基礎年金給付に反映されない。つまり、60歳から65歳の厚生年金加入者にとっては、基礎年金部分の保険料は「掛け捨て」になっているのである(報酬比例年金については保険料拠出が給付に反映される)。今後の定年延長や高齢者の柔軟な就労の促進などを考慮すれば、60歳以下の加入者と同じ保険料率を負担しながらもそれが年金給付につながらない現状は、解決せねばならない。

もちろん、加入期間の延長は、給付水準の増額に役立つ。2019年財政検証によれば、基礎年金と報酬比例年金の加入期間をそれぞれ45年に延長した場合、モデル世帯の所得代替率は57.6%で維持することができると推計されている(経済前提ケースIIIの場合)。そしてさらに、前述の「一定収入以上の雇用者全員(1,500万人程度)への厚生年金の適用拡大」と合わせて加入期間の45年延長を実施したとすれば、モデル世帯の所得代替率は62.4%にまで達するものと見込まれており(同じく経済前提ケースIIIの場合)、これは現在の給付水準を上回る水準である。

ただし、国民年金加入期間の延長が年金財政に与える影響については、不確実な面が大きい。60歳以上の年金加入者が就業を継続して保険料を拠出し続ければ問題ないが、国民年金に加入していた高齢者が実質的に引退、低所得化した場合は、保険料納付が免除されるものの、年金額は国庫負担分しか増えないことになる。また高齢者は短時間労働者になる可能性が高いが、先に議論した厚生年金の適用拡大が不十分だった場合は、国民年金からの基礎年金拠出額を増やしてしまう可能性もある。従って、全体の改正案の中で、加入期間の延長がどのように機能するかを丁寧に見定める必要があるだろう。