Ⅰ.前言

2020年9月22日,国家主席习近平在联合国大会上宣布,“中国将力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和(注1)。”作为全球最大的二氧化碳(CO2)排放国,中国这次表明对脱碳的坚定决心,意味着全球变暖国际合作迈出了重要的一步。

为实现碳中和,中国必须在应用新技术的同时,加快摆脱以煤炭等化石燃料为主的能源结构和偏向重工业的产业结构。这将会推动各个领域的创新和投资。

Ⅱ.应对全球变暖的脱碳化及其国际合作

工业革命后,由于CO2排放量迅速增加等原因,全球变暖。其影响不仅停留在气候和生态系统,还波及到人类社会经济生活的方方面面。联合国政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)的第五次评估报告指出,如果气温继续上升,人类的生存和发展将面临以下八大风险(注2)。

- ① 海平面上升、沿海高潮位等带来灾难的风险

- ② 大城市地区遭受洪灾风险

- ③ 极端气象导致基础设施故障风险

- ④ 热浪导致的死亡和疾病风险,尤其是城市地区的脆弱人群

- ⑤ 粮食安全因气温上升、干旱等的受损风险

- ⑥ 农村地区因缺水和农业减产遭受的生计和收入方面的受损风险

- ⑦ 丧失支撑沿海地区居民生存的海洋、沿岸生态系统和沿海生态系统、生物多样性、功能和服务的风险

- ⑧ 丧失支撑人类生计的大陆以及内陆水域的生态系统、生物多样性以及生态系统的财富、功能和服务的风险

阻止全球变暖、妥善解决这些问题是实现世界可持续发展的先决条件。对此,各国政府之间已经达成共识。

2015年在巴黎举行的《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC)第21次缔约方会议(COP21)上,达成了关于2020年以后气候变化问题的国际框架《巴黎协定》。协定要求:

① 努力确保全球平均气温上升幅度较工业革命前远低于2摄氏度,并尽量将其控制在1.5摄氏度以内;

② 努力确保在本世纪下半叶,来自人为排放源的温室气体,正好被森林等自然汇的吸收和通过使用负排放技术的碳捕获相抵消,由此实现碳中和,即净零排放。

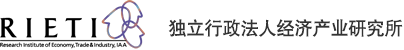

为此,日美欧等许多国家提出了以2050年前后为目标实现碳中和的方针。中国为履行其最大排放国责任,也作出了实现“碳达峰”和“碳中和”双重目标的承诺(图表1)。

Ⅲ.中国逐步加强对全球变暖的承诺

尽管在迈向经济大国的过程中,中国的CO2排放量持续增加,与此同时中国也在不断提高自身对国际社会作出的应对全球变暖的承诺。

根据1997年11月在京都举行的《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC)第三次缔约方会议(COP3)通过的《京都议定书》,中国作为非附件Ⅰ国家(发展中国家),并没有义务减少温室气体排放。然而2009年11月,就在哥本哈根召开缔约方大会第十五次会议之前,中国政府首次宣布了一个数字目标:2020年实现单位GDP的CO2排放量(CO2排放量/GDP)较2005年减少40-45%。2015年,又宣布了《巴黎协定》的国家自主贡献目标(Nationally Determined Contribution, NDC):①2030年前后实现碳达峰,并尽最大努力早日实现;②2030年,实现单位GDP的CO2排放量较2005年减少60-65%;③将非化石能源在一次能源消费中的比重提高到20%左右;④将森林储备较2005年增加约45亿立方米。

到2020年,习近平主席在9月22日联合国大会一般性辩论的视频讲话中宣布,除了已经列入《巴黎协定》国家减排目标“2030年前CO2排放达到峰值”以外,还提出“争取2060年前实现碳中和”。在12月12日由联合国等主办的气候雄心峰会视频讲话中,习主席还提高了2030年碳达峰以外的其他目标:①到2030年,中国单位GDP的CO2排放量将比2005年下降65%以上②非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右③森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米,④风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。

中国对应对全球变暖的承诺不断深化,将会通过外部压力促进国内结构性改革,也同时会成为促进国际合作应对全球变暖的动力。

Ⅳ.中国的CO2排放状况

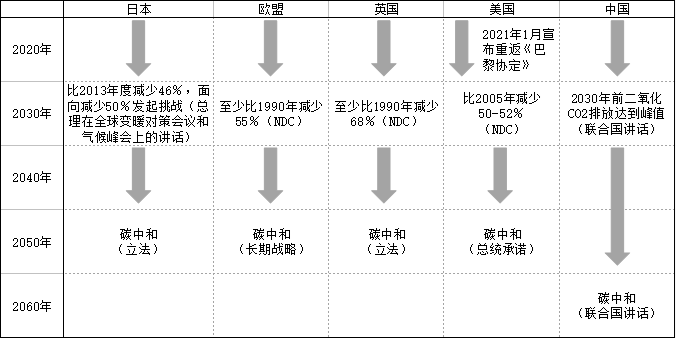

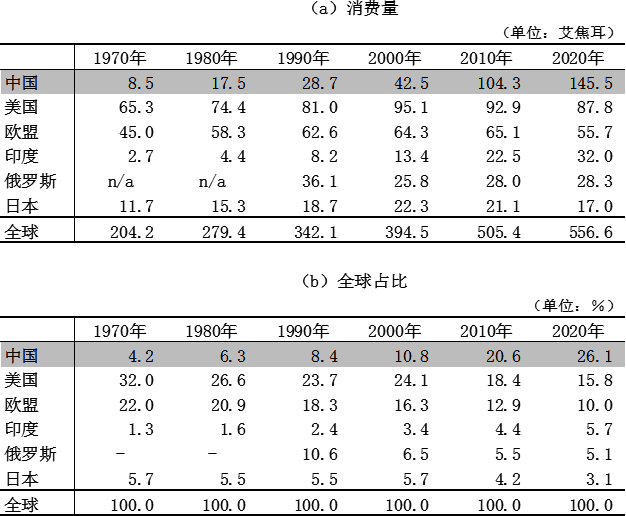

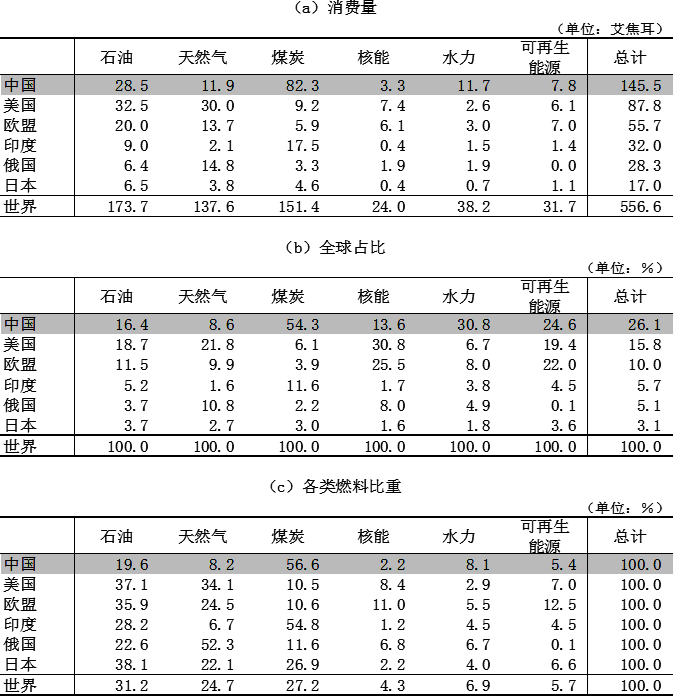

改革开放以来,中国经济的快速增长导致了能源消费和CO2排放量的快速增长(图表2和图表3)。1980年至2020年间,一次能源消费增长到原来的8.3倍,占全球总量的比重从6.3%上升到26.1%。同期的CO2排放量随之增加到原来的6.7倍,占全球总量的比重从7.9%上升到30.7%。中国已经成为世界上最大的能源消费国和CO2排放国,其与居于第二位的美国(2020年占世界一次能源消费的15.8%,占世界CO2排放量的13.8%)的距离不断在扩大。

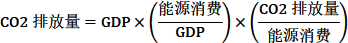

按照东京大学名誉教授茅阳一提出的“茅恒等式”,CO2排放量可以用以下三个因素的乘积来表示。

- ① GDP

- ② 单位GDP的能源消费量(能源消费/GDP)

- ③ 单位能源消费的CO2排放量(CO2排放量/能源消费)

中国大量排放CO2反映了①GDP规模的扩大,以及偏高的②单位GDP的能源消费和③单位能源消费的CO2排放量(注3)。

中国的单位GDP的能源消费量和单位能源消费的CO2排放量都明显高于全球平均水平。2020年,中国的GDP占世界总量的17.4%。据此计算,中国的单位GDP的能源消费量是全球平均水平的1.50倍(26.1%/17.4%),单位能源消费的CO2排放量是全球平均水平的1.18倍(30.7%/26.1%)。 此外,两者合在一起的单位GDP的CO2排放量(CO2排放量/GDP)相当于全球平均水平的1.76倍(30.7%/17.4%)。

中国单位能源消费的CO2排放量和单位GDP的CO2排放量都很高,其中最为重要的原因是单位热量CO2排放量高的煤炭是能源消费的主力军(注4)。2020年,煤炭在中国一次能源消费中的比重将达到56.6%,而美国只有10.5%。2020年,煤炭占中国一次能源消费的56.6%,不仅远远高于美国(10.5%)和欧盟(10.6%),还高于全球水平(27.2%)(图表4)(注5)。

中国最大的CO2排放源是高耗能的发电、制造和交通部门,2018年分别占CO2总排放量的46.9%、35.6%和7.7%。制造业中的重工业是主力,尤其是钢铁,几乎占到一半(注6)。

Ⅴ.如何实现碳中和

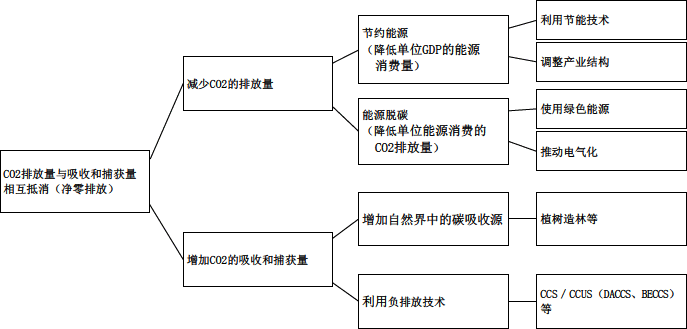

碳中和主要通过减少CO2排放来实现,但由于有些行业很难实现零排放,因此需要通过从大气中吸收或捕获CO2来抵消剩余部分(图表5)。

为减少CO2排放,根据上文提到的茅恒等式,假设排除以牺牲与经济增长相关的GDP增长这一选项,就必须加强控制单位GDP的能源消费量和单位能源消费的CO2排放量。

为降低单位GDP的能源消费量,首先必须在各领域运用新技术来节约能源,同时增加相应的设备投资。其次,必须加快发展特高压电网和智能电网(可以控制和优化供需双方电力流动的电网),以提高电力传输的效率。再次,必须在限制煤电、钢铁、水泥、石化和化工等高耗能产业扩张的同时,发展数字化产业、高科技产业和现代服务产业来推动产业结构调整。

为降低单位能源消费的CO2排放量,首先必须将能源消费的重点从煤炭等化石燃料转向太阳能、风能、水能、地热和生物质能等清洁能源。此外,还必须力争最终能源消费的脱碳,在供应热水、空调、汽车方面,从直接燃烧转向用电。尤其要加快从传统的汽油车和柴油车向电动汽车转变的速度。

关于CO2的吸收和捕获,一种方法是通过植树造林等土地利用变化和林业(LULUCF)方面的活动,增加自然界中的碳吸收源。另一种方法是利用负排放技术,如碳捕获与封存CCS (Carbon Dioxide Capture and Storage),以及同时考虑碳有效利用的CCUS (Carbon Dioxide Capture and Utilization or Storage)(注7)。其中对于DACCS(直接对大气中存在的CO2进行捕获和存储)以及在生物质能发电站运用的BECCS(Bioenergy with Carbon Dioxide Capture and Storage)等技术的期待相当高。

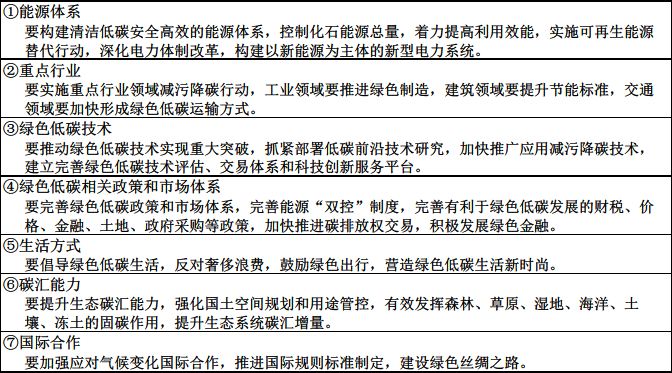

根据这些原则,2021年3月15日召开的中央财经委员会第九次会议提出了要实现碳达峰值和碳中和需要解决以下七个方面的问题:①能源体系、②重点行业、③绿色低碳技术、④绿色低碳相关政策和市场体系、⑤生活方式、⑥碳汇能力、⑦国际合作(图表6)。

Ⅵ.实现碳中和的机遇与挑战

积极主动脱碳,力争在2060年实现碳中和,这一目标给中国带来了许多机遇和挑战。

首先来看机遇。

第一,脱碳成为创新和投资需求的催化剂,不仅在能源部门,而是涉及到各行各业。中国人民银行行长易纲先生预测,中国减少CO2排放所需的投资,2030年之前,每年2.2万亿元;从2030年到2060年将达到每年3.9万亿元(注8)。

第二,不少为实现碳中采取的措施将使中国的空气污染得到改善。硫氧化物(SOx)、氮氧化物(NOx)和颗粒物(PM)等空气污染物和CO2一样,都来自于化石燃料的燃烧,因此通过减少化石燃料的消费削减CO2排放,不仅有助于应对气候变化,也有助于改善空气污染。

第三,高度依赖进口的石油和天然气将被国内生产的清洁能源所取代,这有利于中国能源方面的安全保障。

接下来看挑战。

第一,中国作为一个发展中国家,经济增长率高于发达国家,为了减少CO2排放,必须大幅降低单位GDP的能源消费量和单位能源消费的CO2排放量(参考上文提到的茅恒等式)。

第二,中国的产业结构偏重于高能耗、高排放量的重工业,能源结构也偏重于碳排放量大的煤炭,因此要实现碳中和,就必须同时大幅改变能源结构和产业结构。这个过程将不可避免地导致在一些衰退行业中出现企业倒闭和大量裁员。

第三,与发达国家相比,中国设定实现碳达峰到碳中和的时间较短。例如,欧盟为71年(1979-2050),美国为43年(2007-2050),日本为42年(2008-2050),而中国只设定了30年(2030-2060)(注9)。

最后,实现碳中和需要大量资金。碳交易机制和绿色金融将在资金筹措中发挥重要作用。这将有利于发挥市场机制作用,提高投资效率。

2021年8月13日登载

>> 日本语原文