2008年雷曼危机后,中国以企业为首的各部门债务激增,随着经济增长放缓,银行不良贷款增加,这可能成为引发经济危机的导火索,IMF和BIS等国际机构对此表示担忧。中国政府也认识到问题的严重性,开始采取将企业债务(=银行债权)转为股权(债转股)等对策。

企业债务持续增加

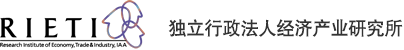

从2008年到2016年第一季度,中国政府和民间非金融部门(企业和家庭)的总债务对GDP比,从147.0%上升到254.9%。民间非金融部门的债务对GDP比,从115.3%上升到209.8%,其中企业债务对GDP比从97.2%上升到169.1%(图1)。

债务激增源于2008年全球金融危机的冲击下实施的4万亿人民币的大型经济刺激政策。其中许多投资项目是由国有企业主导,接受国有银行的融资实施的。即使项目失败,无法偿还债务,政府也会填补损失,不会追究相关人员责任,这种"软预算约束"引发了借方和贷方的道德风险,助长了债务的膨胀。

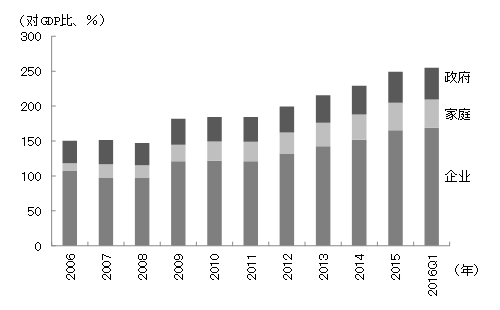

2011年起,经济增长率开始减速,钢铁、煤炭等曾因经济刺激政策受益的行业,面临产能过剩和债务过剩,其偿债能力受到质疑。进入2013年后,商业银行的不良贷款率持续上升,拨备覆盖率下降,资本充足率的下降也令人担忧(表1)。

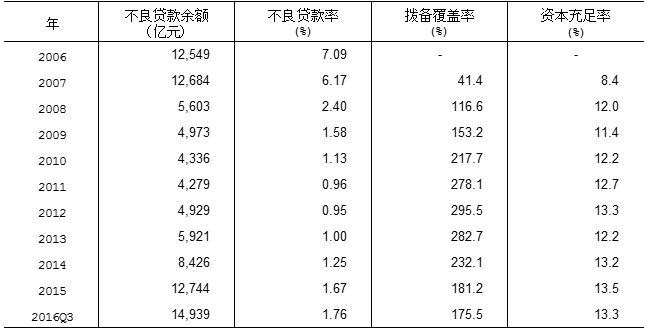

日本、泰国、西班牙等国曾不得不削减债务,他们的经验表明,民间非金融部门的债务与GDP比大幅超过其趋势线的状态是无法持续的(图2)。国际货币基金组织基于两者之差正在快速扩大而作出判断,警告中国发生债务危机的风险正在上升(IMF, "People's Republic of China," Staff Report for the 2016 Article IV Consultation, July 7, 2016)。

——与日本、泰国、西班牙的比较

重启债转股

为控制以企业为主的民间非金融部门的债务膨胀,国务院于2016年10月10日发布了《国务院关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》及附件《关于市场化银行债权转股权的指导意见》(以下简称"指导意见")。前者是降低企业杠杆率的手段,列举了以下七种方法:①积极推进企业兼并重组;②完善现代企业制度强化自我约束;③多措并举盘活企业存量资产;④多方式优化企业债务结构;⑤有序开展市场化银行债权转股权;⑥依法依规实施企业破产;⑦积极发展股权融资。后者则对实施⑤"债转股"的方针进行了详细阐述。

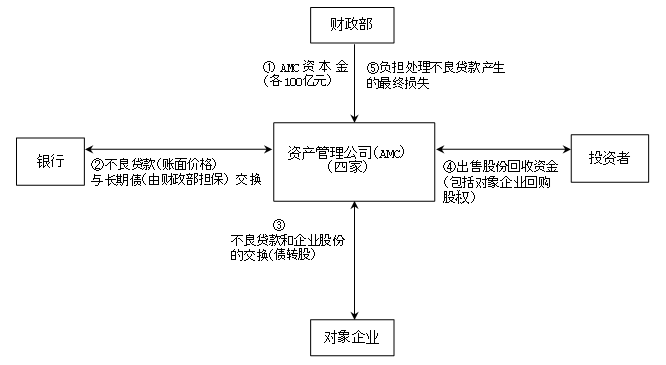

这次并非中国首次推行债转股。为应对亚洲金融危机的冲击,中国政府曾于1999年决定把四大银行(中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行)的不良贷款,以财政部担保的长期债和账面价格交换的形式移交给新设的四个资产管理公司(AMC),其中部分转换成股权(图3)。资产管理公司完成债转股后,企业开始向成为出资者(股东)的资产管理公司支付股息,以此替代向银行偿还本金及利息。如果企业业绩回升,不仅股息增加,股价也会上升,资产管理公司最终出售股权兑现时获利也会增大。对于四大银行来说,以往的不良贷款转换成了"优良贷款",而另一方面,政府承担了资产管理公司因处理不良贷款而产生的最终损失。

——以债转股为核心

90年代末实施的债转股,从选择对象企业、到筹资、定价、处理股权等所有环节,都由政府主导。与此相比,"指导意见"强调这次债转股应遵循市场化和法治化的原则(表2)。具体来说,对象企业、交易价格、实施机构,不是由政府决定,而是由市场各主体间通过自主协商来决定,所需资金也从市场筹集,政府不承担填补损失的责任。

| 项目 | 上次(1999年) | 本次(2016年) |

|---|---|---|

| 目的 | 处理银行不良贷款 | 削减企业债务 |

| 总方针 | 政府主导 | 市场化、法治化 |

| 对象企业 | 政府指定,包含僵尸企业 | 根据政府方针,由相关主体自行协商决定,不包含僵尸企业 |

| 实施机构 | 资产管理公司(AMC) ·财政部出资 ·对应四大银行新设4家AMC |

现有的AMC,加上保险资产管理机构、国有资本投资运营公司等,利用社会(民间)资本 |

| 不良贷款的交易价格 | 以账面价格从银行主体转移到AMC | 市场化 |

| 债转股的交易价格 | 政府主导 | 市场化 |

| 资金来源 | AMC发行的长期债(由财政部担保)、央行贷款 | 从市场筹集、利用民间资金 |

| 退出策略(通过处理股权回收资金) | 以对象企业回购股权为主 | 利用多层次资本市场 |

| 因处理不良贷款而产生的最终损失 | 政府承担 | 参与交易的各市场主体承担 |

| (资料来源) 笔者根据各种资料制作 | ||

此次债转股,市场经济制度及相关法律较上次完善,所有制结构也已多样化。另外,包括企业、银行、实施机构的市场主体治理结构已经健全,资本市场也不断走向成熟。这样的环境,使按照市场化、法治化方针实施债转股成为可能。

债转股的对象企业范围

关于什么样的企业能成为债转股的对象,"指导意见"列出了正面清单和负面清单。

正面清单列出了以下"应鼓励的三类企业":

① 因行业周期性波动导致困难但仍有望逆转的企业;

② 高负债而财务负担过重的成长型企业,特别是战略性新兴产业领域的成长型企业;

③ 高负债居于产能过剩行业前列的关键性企业以及关系国家安全的战略性企业。

负面清单则列出了以下"要禁止的四类企业":

① 扭亏无望、已失去生存发展前景的"僵尸企业"

② 有意逃避偿还义务,失去诚信的企业

③ 有可能助长过剩产能扩张和增加库存的企业

④ 债权债务关系复杂且不明晰的企业

正面清单和负面清单只是决定债转股对象企业的范围,政府不参与具体企业的甄别。

实施机构的工作要以市场原则为依据

按照"指导意见",银行不得直接将债权转为股权。银行将债权转为股权应通过向实施机构转让债权、由实施机构将债权转为对象企业股权的方式实现。

另外,鼓励金融资产管理公司、保险资产管理机构、国有资本投资运营公司等多种类型的实施机构参与开展市场化债转股;支持银行充分利用现有符合条件的所属机构,或允许申请设立符合规定的新机构开展市场化债转股。鼓励实施机构引入社会(民间)资本,增强资本实力。

市场化筹资和通过多层次资本市场的退出战略

根据"指导意见",与上次政府主导的债转股相比,此次实施机构要根据市场规则自筹资金。政府通过提供筹资的税收优惠政策,实施机构可发行金融债券等支持筹资,但不承担最终损失。

另外,实施机构可与企业协商约定通过债转股所获股权的退出方式。债转股企业如为上市公司,债转股股权可以依法转让退出,转让时应遵守限售期等证券监管规定。债转股企业如为非上市公司,鼓励利用并购、全国中小企业股份转让系统挂牌、区域性股权市场交易、证券交易所上市等渠道实现转让退出。

政府职责

根据"指导意见",政府的职责是制定规则,完善政策,依法监督,维护公平竞争的市场秩序,保持社会稳定,做好职工合法权益保护等社会保障网工作,确保债转股在市场化、法治化轨道上平稳有序推进。

具体来说,禁止政府及所属部门出现以下行为:

① 干预债转股市场主体的具体事务

② 确定具体债转股企业

③ 强行要求银行开展债转股

④ 指定转股债权

⑤ 干预债转股定价和条件设定

⑥ 妨碍转股股东行使股东权利

⑦ 干预债转股企业日常经营

此次债转股的目的

根据指导意见,此次债转股的目的为:通过以下四点,实现稳增长、促改革、调结构、防风险。

① 降低企业杠杆率,增强企业资本实力,防范企业债务风险

② 帮助企业降本增效,增强竞争力,实现优胜劣汰

③ 推动企业股权多元化,促进企业改组改制,完善现代企业制度

④ 加快多层次资本市场建设,提高直接融资比重,优化融资结构

另一方面,政府强调中国的银行业是安全的、稳健的,本次市场化债转股的主要目标不是化解银行体系风险("《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》政策解读",国务院新闻办公室召开的新闻发布会,2016年10月12日)。但是,如果面临产能过剩的国有企业的业绩进一步恶化、房地产泡沫崩溃,银行的不良贷款就有可能急剧增加,因此,政府肯定也期待通过债转股来控制不良贷款的增加。

取得成功的条件

为成功削减企业债务和银行的不良贷款,国际货币基金(IMF)的戴维·利普顿第一副总裁根据各国经验总结出以下三个方针(Lipton, David, "Rebalancing China: International Lessons in Corporate Debt" Speech delivered at the China Economic Society Conference on Sustainable Development in China and the World, Shenzhen, China, June, 11, 2016)。

首先,如果不迅速地采取对策,问题将进一步恶化。今天的企业债务问题就会发展成为明天的系统风险,甚至会导致经济衰退、引发银行危机。

其次,在实施对策时,应考虑对债权方和债务方同时采取对策。部分国家虽然将不良贷款从银行的资产负债表上剥离,重组银行资本,但企业的盈利能力却一直未有改善。另一部分国家推行了企业的减员增效,或者让其破产,但银行资本不足的问题却日益严重。这些问题必须同时解决。

再次,对企业和银行的资产负债表进行调整时,必须采取措施强化企业和银行的治理,否则债务泡沫即使暂时缩小,仍有可能再度膨胀。

中国准备实施的此次债转股,遵守了其中的两个方针。为从根本上解决问题,必须尽快根据第三个方针加强企业(特别是国有企业)和银行的治理。

2016年12月16日登载

>> 日本语原文