长期以来,中国的消费增长低于GDP增长,但现在两者出现逆转。这主要反映了消费倾向(消费支出占收入的比重)从低落开始回升。工资增速高于GDP增长率、食品对非食品的相对价格上涨、人民币升值、初级产品价格下跌、股价上涨以及实际利率下降等价格变动,推高了消费倾向。

工资增速高于GDP增长

近年来,在劳动力由过剩变为短缺的状况下,工资增速高于GDP增长率(两者皆为名义增长率),劳动分配率(劳动收入占GDP的比重)也从最低的2011年开始回升。一般来说,消费倾向和收入水平成反比,收入越高的群体消费倾向越低,收入越低的群体消费倾向反而越高。如果收入差距扩大,收入就会向消费倾向低的高收入群体集中,国民整体消费倾向下降。相反,如果收入差距缩小,整体消费倾向就会升高。劳动阶层与拥有资本收入的阶层相比收入低、消费倾向高。劳动分配率的上升意味着收入差距的缩小,由此带来国民整体消费倾向上升,推动了消费的增长。

食品对非食品的相对价格上涨

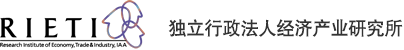

2002年起,食品价格的上升率一直高于非食品,今年1-11月,前者同比上升2.3%,而后者仅为1.0%(图1)。食品对非食品的相对价格上涨,意味着收入从城镇居民向农民转移,通过城乡居民之间的收入差距缩小,推高了整体消费倾向。实际上,2015年1-9月的农村人均可支配收入同比增长8.1%,高于城镇居民(同比6.8%)。与此相应,农村地区的人均消费支出增长率(同比9.3%)也大幅高于城镇地区(同比5.4%),农村消费品零售额增长率(同比11.7%)也高于城镇地区(同比10.3%)。

人民币升值

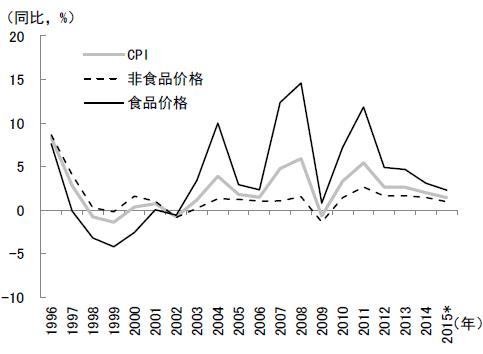

对中国主要贸易伙伴国的货币进行加权平均的人民币实际有效汇率,从2005年改为有管理的浮动汇率制以后出现了上升趋向。特别是由于欧元和日元等主要货币对美元大幅贬值,使人民币从今年1年起升值加速。为了阻止人民币升值引起出口竞争力下降,政府于2015年8月11日-13日下调了人民币对美元汇率(中间汇率),贬值幅度累计达4.7%。但其后,人民币实际有效汇率仍然保持高于上一年的水平(图2)。由于人民币升值,中国出口商品的价格相对高于进口商品,由此带来贸易条件的改善,提升了中国国民整体的实际收入,并推动了消费增长。

初级产品价格下跌

中国的初级产品需求很大一部分依赖进口。由于世界经济衰退,石油等初级产品价格暴跌,与人民币升值同样,为中国带来了贸易条件的改善,不仅提高了中国国民整体的实际收入,还推动了消费。

股价上涨

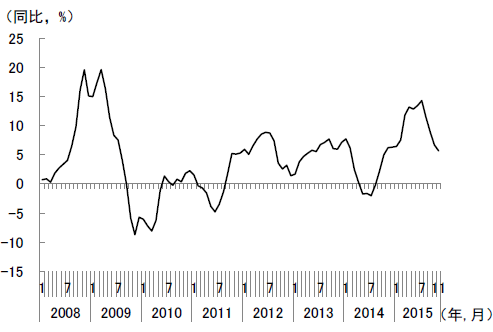

股价的波动通过"资产效果"对消费产生影响。短时间大幅飙升的上证综合指数在2015年6月12日达到峰值5166点后暴跌,8月26日以最低点2927点探底后回升。12月中旬的上证综合指数仍比去年同期水平高出20%左右(参见图3)。

实际利率下降

为了遏止经济增长放缓,中国一直实行货币宽松政策至今。其中,2014年11月起,分6次下调了一年存款基准利率,从3.0%下调至1.5%。同一时期,虽然通胀率也在下降,但降幅低于存款利率,因此实际利率(名义利率-通胀率)从2015年1月的最近峰值1.95%降至2015年11月的0%。实际利率的下降,意味着为将来的消费进行储蓄,不如增加现在的消费更合算。

除了这些价格因素,网销的普及等也推动了消费增长。在经济增长减速中,消费却保持着良好的增长势头,成为支撑经济的基础。

2015年12月28日登载

>> 日本语原文