| 執筆者 | 鈴木 崇文(愛知淑徳大学)/川窪 悦章(London School of Economics) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | これからの法人に対する課税の方向性 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

政策評価プログラム(第五期:2020〜2023年度)

「これからの法人に対する課税の方向性」プロジェクト

企業規模に関する規制は多くの国で一般的である。例えば、中小企業に対する税などの優遇策は従業員数や資本金額が一定の閾値を下回る企業に設定されている。こうした閾値の存在が企業の行動を歪めてしまう点については、多くの既存研究で議論されてきた。本稿では、企業規模に関する規制の一つである、消費税における免税点制度に注目し、この制度の閾値に対して事業者がどのように反応するのか、またそのメカニズムについて定量的な分析を行っている。

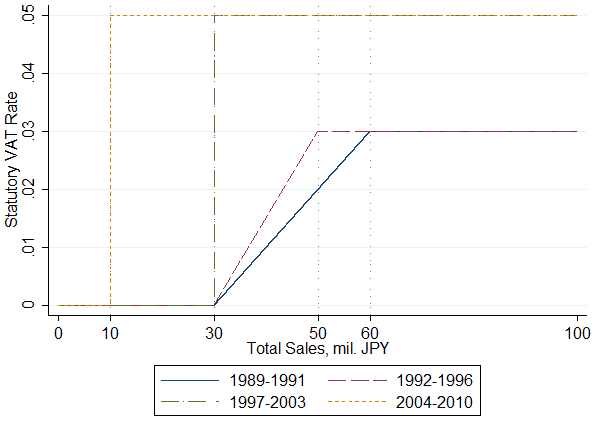

図1では、消費税が3%で導入された1989年から、課税売上に対して事業者が直面する消費税率の変化について示している。当初、免税点の閾値は課税売上高3000万円に設定されており、また課税事業者については、納税額を売上額に応じて減免する限界控除制度が導入されていた。そのため1989年から1991年(青線)については、閾値の3000万円から6000万円の範囲では税率が徐々に増加し、本来の3%に直面するのは6000万円以上の事業者となっている。その後、事業者の負担をより高める形で限界控除制度が改訂され、赤線のグラフとなっている。1997年に消費税率が5%に引き上げられ、かつ限界控除制度が廃止されたことで、閾値を上回る全ての事業者について5%が適用されるようになった(緑線)。そして、2004年以降は閾値が1000万円に引き下げられている(黄線)。

閾値付近の事業者は、消費税負担を回避するために閾値を超えないように売上を調整すると考えられる。そのため、売上額に関する事業者数の分布において、免税閾値での事業者の集群が生じることが理論的に予測される。本稿では、この集群に注目し、制度変更に対する集群規模の変動を分析することで、事業者の直面する税務手続き費用の大きさを定量的に推定している。また、ここでの税務手続き費用とは、納税に際して事業者が負担する税理士報酬等のような金銭的な費用だけでなく、時間や心理的な費用なども含まれる概念である。

分析からは、以下の4点が明らかになった。1点目に、実際に多くの事業者が消費税の免税閾値に売上額を調整していることが確認された。売上額に関する事業者数の分布を観察したところ、分析期間を通じて、免税閾値における事業者の集群が生じていた。

2点目に、事業者の集群が免税閾値と関連していることが示唆された。集群が時系列にどのように変化しているかを分析したところ、消費税が導入されて以降に、閾値において集群が生じ、閾値が引き下げられると元の閾値における集群は急激に減少した。また、この期間中に消費税率が引き上げられる等の税負担が増加しても、集群の大きさはそれほど変化しなかった。これは、税率の変更が事業者の課税売上高を調整するインセンティブに大きな影響を与えなかったことを示唆している。

3点目に、集群の大きさは企業よりも個人事業主で大きかった。これは先行研究でも確認されていることで、個人事業主の方がより免税閾値を超過しないように売上を調整する傾向が観察される。

最後に、事業者の売上調整に関する理論モデルを利用して、税の弾力性と税務手続き費用を推定したところ、税に対する事業者の反応を決定する上で、税務手続き費用が大きく影響していることが明らかになった。分析期間中の税率は3%または5%であったが、推定された税務手続き費用は事業者の生産する付加価値の約13%であった。この推定値は、閾値に対する事業者の反応の大きさから推定したものであるため、実際に生じる税務手続き費用ではなく、事業者が見積もる費用の大きさを捉えていることに注意が必要である。例えば、これまでに消費税を支払ったことのない事業者が税務手続き費用を実際よりも大きく見積もっている場合がこれに該当する。

本稿の結果から、消費税の免税点閾値において事業者は一定程度の税務手続き費用を認識しており、それを回避するために売上調整を行っていることが明らかになった。したがって、制度設計において、実際の税務手続き費用や、事業者が認識する手続き費用の大きさをどのように低減するかという視点が重要であることが示唆される。