受2008年雷曼危机引发的世界经济危机影响,保护主义开始在美国抬头。这一倾向在特朗普执政后越发明显,其矛头直指中国。面对这一挑战,中国以积极推动“一带一路”和吸引外资为中心,扩大对外开放,但成效并不显著。

美国走向保护主义

在2016年大选中就高举保护主义纲领的特朗普当选总统后,美国立即宣布退出《环太平洋经济伙伴关系协定》(TPP),并开始对包括同盟国在内的许多国家的钢铁、铝制品等加征关税,还挑起了中美贸易战。通过与相关国家的再次谈判,美国缔结了取代《北美自由贸易协议》(NAFTA)的 《美墨加三国协议》(USMCA),同时对欧贸易摩擦进一步升级。美国还要求世界贸易组织(WTO)改革,不断出台想要改变现有世界贸易格局的政策。贸易问题方面,美国对中国尤其严厉,始终保持强硬姿态。

从1972年尼克松总统访华到奥巴马总统执政,美国始终对中国采取“接触”(Engagement)政策。但由于中国在长期保持经济高速增长的同时,仍然坚持与西方世界截然不同的政治经济制度,美国在特朗普执政后,将中国定位为战略竞争对手,并彻底改变了对华政策。为压制中国的崛起,美国开始采取切断中美经济关系的“脱钩”政策,对中美之间的贸易、投资、人员往来、技术以及信息加以限制。

具体而言,2018 年3 月,美国政府宣布依据《1974 年贸易法》“301 条款”(Section 301 of the Trade Act of 1974)对华发动以追加关税为主的制裁。此后,中美两国互相加征关税,贸易摩擦升级为贸易战争。尽管两国至今已经举行了13次经贸高级别磋商,特朗普总统也与习近平主席进行了2次首脑会谈,但仍未达成最终协议。2018年8月,美国还通过了一系列法律,大幅限制海外对美直接投资,旨在打压中国高新产业的发展。2019年5月,发布了全面封锁华为的政策。中美摩擦由此从贸易战转向高科技战。与此同时,欧盟和日本等美国部分同盟国,也开始加强限制技术向中国的转移。

中国坚持对外开放

针对美国的保护主义和脱钩政策,中国政府反而进一步加快对外开放的步伐,推动“一带一路”和引进外资。中国新一轮对外开放政策的具体特征是,对象地区和产业范围广,注重制度建设,而且不主动向对方国家提出相应的要求。

2019年6月28日,习近平国家主席在G20大阪峰会的演讲中明确表示了中国推行“一带一路”倡议的决心,并强调共建“一带一路”的目的就是动员更多资源,拉紧互联互通纽带,释放增长动力,实现市场对接,让更多国家和地区融入经济全球化,共同走出一条互利共赢的康庄大道。此外,习主席还提出了中国开展对外开放的五大方针。

① 进一步开放市场

② 主动扩大进口

③ 持续改善营商环境

④ 全面实施平等待遇

⑤ 大力推动经贸谈判

共建“一带一路”

“一带一路”是2013年由习近平国家主席提出、建立亚欧非大陆广域经济圈的倡议。为从资金层面支持“一带一路”国家的基础设施建设,中国主导创建了丝路基金、亚洲基础设施投资银行(AIIB)等。2013年~2018年,中国企业对“一带一路”国家的直接投资金额累计超过900亿美元,在沿线国家完成对外承包工程营业额超过4000亿美元(2019年,“一带一路”建设工作领导小组办公室发布的《共建“一带一路”倡议:进展、贡献与展望》,外文出版社)。

但由于沿线国家几乎都是发展中国家,“一带一路”不但没有中国想要的尖端技术,投资风险也很高。展望未来,可以设想以下三种情景。

① 乐观情景:“一带一路”倡议成为中国版马歇尔计划

为实现“一带一路”倡议,中国政府创建丝路基金、AIIB等一系列举措让人联想到战后美国针对西欧各国提出的马歇尔计划。马歇尔计划曾为战后西欧的复兴做出巨大贡献,同时也为美国企业提供了广阔的海外市场。“一带一路”倡议作为“中国版马歇尔计划”,将有助于中国与相关国家建立双赢关系。

② 悲观情景:中国经济因“大国的过渡扩张”走向衰退(注1)

由于相关国家和地区的投资效率低,政治和经济局势也不稳定,所以推进“一带一路”有可能产生大量不良债权,给中国带来沉重的负担;甚至事与愿违,成为中国经济衰退的导火索。

③ 中间情景:“摸石头过河”(注2)

在“一带一路”建设过程中,采取类似中国从1970年代末开始实施的对外开放模式,通过长时间的实践与尝试,逐渐将对象范围从“点”扩展到“线”,进而覆盖到“面”。

这三种情景中,“摸石头过河”被认为实现的可能性最高,但中国从中获得的经济利益将会有限。

大力引进外资

中国在推动“一带一路”建设的同时,还加强了引进外资的力度,并为此加快完善法制。2019年3月15日,第十三届全国人民代表大会第二次会议通过了《外商投资法》,由此取代原来的《外资三法》(《外资企业法》、《中外合资经营企业法》、《中外合作经营企业法》),该法将于2020年1月1日起正式实施,主要包括以下三大方针。

① 给与外商准入前国民待遇等,建立负面清单外资管理制度

② 确保外资企业在中国公平竞争的环境

③ 加强知识产权的保护

这里所说的负面清单,是指中国政府针对外商进入特定领域实施特别管理的措施,分为禁止类和限制类项目。外商不得对禁止类项目进行投资,对限制类项目进行投资时,需得到当局的审查和许可。外商对负面清单以外的项目进行投资时,只需向当局提出申报即可。准入前国民待遇,是指外商在负面清单禁止类或限制类以外领域进行投资时,享受与中国国内企业同等待遇。

2018年版的负面清单中,禁限类共有48项,比2017年版的63项减少了15项。具体而言,取消了外资对银行的持股比例限制,证券、基金管理、期货、寿险企业的外资持股比例提升到51%,并计划于2021年完全取消外资对金融领域的持股比例限制(后来又决定提前一年,即在2020年开始实施)。汽车行业方面,2018年取消对专用车、新能源汽车整车制造的外资股比限制(50%以内);2020年取消商用车的外资股比限制;2022年取消乘用车的外资股比限制以及合资企业不超过两家的限制(注3)。

2019年版的负面清单,禁限类项目为40项,比2018年版项减少了8项。具体而言,取消了外资在石油和天然气勘探开发方面必须与中国公司合作合资的限制;并在增值电信领域,取消了外资在存储转发、呼叫中心等业务的限制;还取消了外商出资建设电影院的限制。

此外,中国从2013年开始发布适用于“自由贸易试验区”外资企业的负面清单,其禁限项目比全国版更少,而且几乎每年都发布新版本,禁限项目越来越少。

中国经济全球化正在倒退

尽管中国政府积极开展对外开放,但由于美国的保护主义抬头以及中美贸易摩擦加剧,中国经济全球化趋势在逆风中倒退。

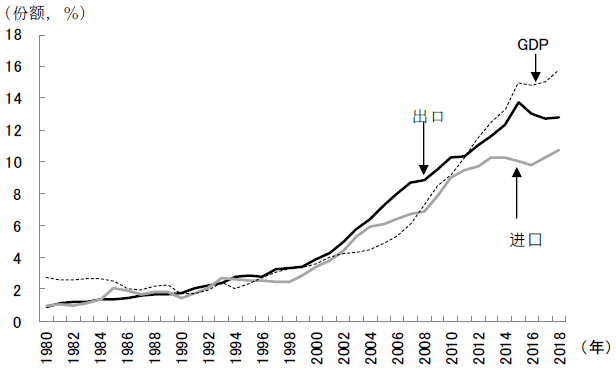

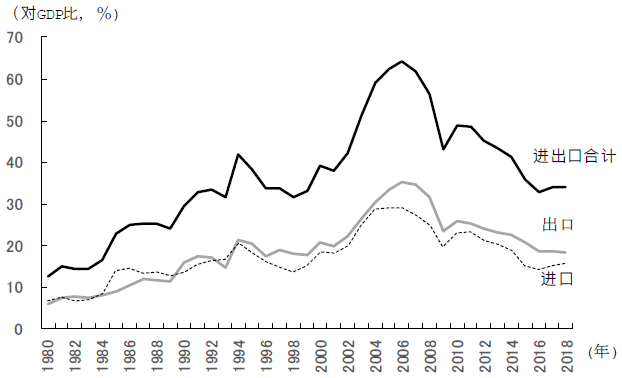

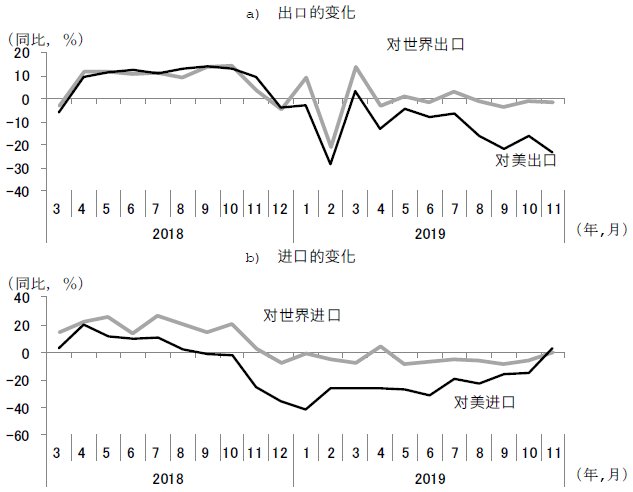

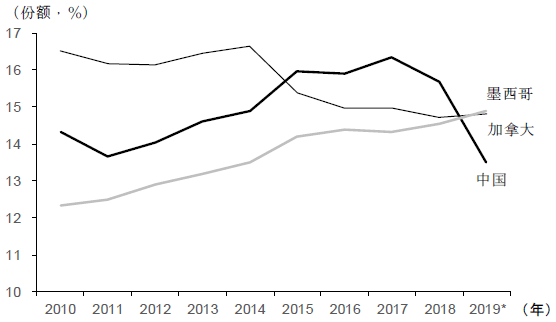

首先,贸易方面,中国在世界GDP所占份额不断增加,但中国在全球出口所占份额从2015年峰值开始滑落,进口所占份额近年也开始出现停滞(图表1)。中国的进出口乃至贸易整体对GDP比,也都在2005年前后达到峰值后,大幅下跌(注4)(图表2)。

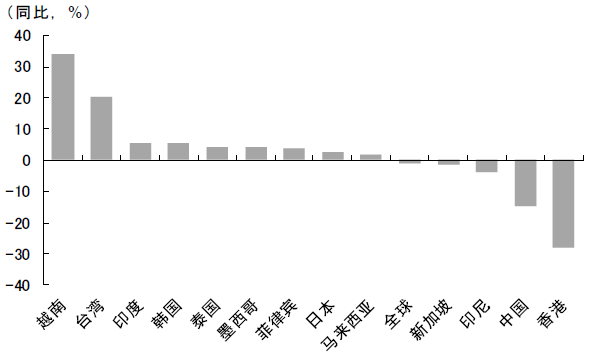

尤其是中美贸易战爆发后,2019年中国对美进出口大幅减少,对世界进出口也停滞不前(图表3)。从2015年到2018年,中国是美国的最大贸易伙伴国,但由于美国实施的中美经济脱钩政策,导致2019年(10月为止的数据)中国被墨西哥和加拿大超过,落到第3位(图表4)。美国市场上,原本从中国进口的产品已有部分被越南、印度、韩国等竞争对手国家和地区的产品所取代(图表5)。中国作为世界工场,是许多主要产业全球供应链的关键,但由于海外针对中国的贸易壁垒日益增加,中国的这一功能正在降低,不少跨国企业不得不考虑将生产基地从中国转移到其他国家。

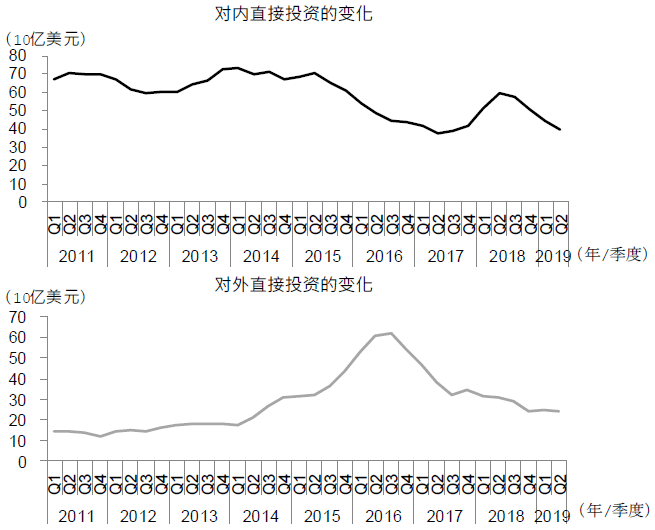

-进出口合计所占份额

其次,中国的直接投资无论对内对外都处于低迷状态(图表6)。对内直接投资低迷的原因,除了中美贸易摩擦长期化以外,还包括劳动力短缺导致工资上涨,中国作为出口生产基地优势的降低。另一方面,对外直接投资也因欧美对外资的限制加强,从2016年达到峰值后开始大幅减少。尤其是中国对美直接投资一降再降,从2016年的460亿美元降到2017年的290亿美元、2018年的48亿美元,2019年上半年也仅有31亿美元(Rhodium Group调查)。此外,对于仍为发展中国家的中国来说,对内和对外直接投资是从海内外吸收技术的重要手段。如果这一“后发优势”无法发挥,加上劳动力短缺日趋严重,潜在增长率的进一步下降将无可避免。

-基于国际收支统计(净流量,4季度移动平均)

进一步全球化以改善外部环境为前提

1970年代末开始,中国通过改革开放,顺应世界经济全球化浪潮,在约30年的时间里以年均10%的速度飞速增长。尤其是,2001年入世之后,利用外部压力,在对外开放的同时加快市场化改革步伐。这给中国经济注入了新的活力。然而,2008年雷曼危机之后,受美国保护主义抬头的影响,中国经济全球化开始面临严峻的考验。正如中国自身经验显示,无论是贸易还是直接投资都需要有伙伴国的参与,而不是只靠本国单方努力就能推动的。中国经济进一步全球化的前提条件是,政府在积极推进对外开放的同时,必须努力维持与美国等海外各国的良好关系和自由国际贸易投资体制。

2019年12月11日登载

>> 日本语原文