出口=竞争力?

无论什么样的国家和什么样的经济,都不可能在既不了解本国的产业竞争力,也不了解别国产业竞争力的情况下制定有效的产业政策。在以往的研究中,通常使用某国出口的产品和服务占世界出口市场(世界贸易的出口产品和服务总计)的份额(以下简称"出口总值的份额")作为该国产品和服务在国际上的产业竞争力指标。这是因为如果某国出口产品和服务的产业竞争力强,则该国在世界市场上的出口总值的份额也必然增高。然而随着国际上的中间产品和服务的交易日趋活跃,越来越多的意见认为出口总值的份额作为显示产业竞争力的指标未必合适。

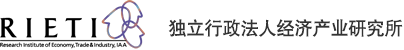

图1是位于美国加利福尼亚州的苹果公司设计、在中国组装的iPhone的成本收益结构。在中国组装的iPhone向世界各国出口,但是在一台iPhone4的价格中,苹果公司的收益高达58.4%,中国通过组装工序获得的收益只占1.8%。也就是说,出口总值的份额的计算方法缺乏图中显示的全球价值链(Global Value Chain,以下简称GVC)的观点。从iPhone事例可以清楚地看出,某国产品和服务的出口总值的份额大小未必与该国获得的附加值连动。因此,把出口总值的份额作为产业竞争力的指标,有可能导致过高评估依靠向国外投入中间产品和服务要素、在国内进行最后组装的国家产业竞争力。

从GVC收入看产业生产力

基于这种对问题的认识,经济产业研究所的及川景太先生、商工组合中央金库的吉冈克启先生及笔者在合作研究(Kiyota,Oikawa,and Yoshioka,2016)中没有采用出口总值的份额,而是把制造业的GVC收入所占比例作为竞争力指标,分析了1995年至2011年中国、印度、印度尼西亚、日本、韩国、台湾等亚洲6国制造业的产业竞争力的变迁。这里所说的GVC收入是指汽车、手机等制造业的成品在到达消费者手中为止的价值链中,参与国所做贡献的附加值金额,是由Timmer,Los,Stehrer and Vries(2013)提出的概念。以iPhone为例,使用GVC收入进行分析的结果,设计(属于服务部门)的附加值由美国获得,组装部分(属于制造部门)的附加值由中国获得,用这种方法可以按照价值链的观点计算出产业竞争力。

Kiyota,Oikawa,and Yoshioka(2016)的主要分析结果有下述两点:第一,日本、韩国、台湾的制造业竞争力在下降,而中国、印度、印度尼西亚的制造业竞争力在上升。下表归纳了1995年至2011年的GVC收入情况。从各国在全世界的GVC收入所占比例来看,不仅日本、韩国和台湾,德国和美国的所占比例也在缩小,而中国、印度和印度尼西亚的所占比例在扩大。这一结果显示出,中国、印度、印度尼西亚等新兴国家的制造业竞争力显著上升。iPhone的事例给人造成一种印象,以为"中国的制造业主要承担附加值低的组装工序,所以通过价值链体现的制造业竞争力并不高",但是从GVC收入可以看出,这种认识是没有根据的。

| 制造业GVC收入 (100万美元,1995年价格) |

制造业GVC收入所占比例 | 在全世界制造业的GVC收入所占比例 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 1995 | 2011 | (2011/1995) | 1995 | 2011 | |

| 中国 | 280,325 | 1,626,578 | 5.80 | 4.1% | 16.2% |

| 印度 | 124,483 | 336,877 | 2.71 | 1.8% | 3.4% |

| 印度尼西亚 | 84,716 | 168,601 | 1.99 | 1.2% | 1.7% |

| 日本 | 1,159,456 | 734,694 | 0.63 | 16.9% | 7.3% |

| 韩国 | 156,577 | 214,578 | 1.37 | 2.3% | 2.1% |

| 台湾 | 88,338 | 85,086 | 0.96 | 1.3% | 0.8% |

| 德国 | 663,129 | 682,369 | 1.03 | 9.7% | 6.8% |

| 美国 | 1,325,204 | 1,456,101 | 1.10 | 19.3% | 14.5% |

| 注:制造业GVC收入以美国CPI计算(1995年价格)。 | |||||

| 资料来源:Kiyota,Oikawa,and Yoshioka(2016,Table 1)。 | |||||

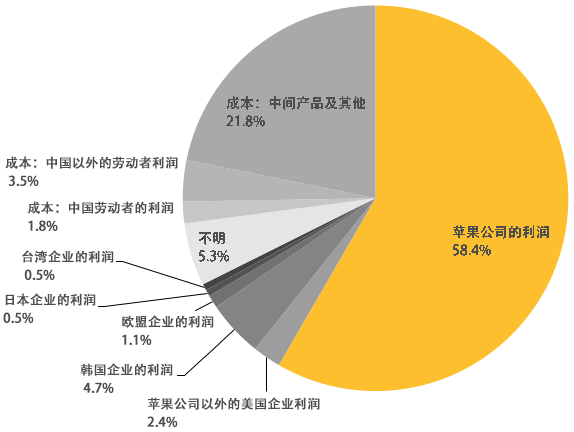

第二,亚洲各国与欧盟国家不同,对获得GVC收入做出贡献的劳动者(以下简称GVC劳动者)的增加和实际工资的增加可以同时观测。图2的横轴显示1995年至2009年制造业GVC劳动者人数的变化,纵轴显示同时期制造业GVC劳动者的实际工资变化。从欧盟27国的样本来看,两者的相关系数为-0.26,显示出负相关性,而亚洲6国样本的相关系数为0.55,显示出正相关性。这一结果说明,亚洲各国制造业的全球价值链的形态与欧洲各国不同,就业的增加伴随着工资增加(注1)。

如上所述,在亚洲就业增加与工资增加之间观测到了正相关性,即良性循环,值得深度关注。不过,关于两者之间的因果关系,还有待于更严谨的分析,找出这种良性循环的机制是重要的研究课题。另一方面,探索如何保持这种良性循环则是重要的政策课题。笔者期待通过解决这些课题,扩大日本的GVC,同时开创就业增加与工资增加的良性循环。