| 解説者 | 石川 城太 (ファカルティフェロー) |

|---|---|

| 発行日/NO. | Research Digest No.0137 |

| ダウンロード/関連リンク |

昨今、多くの多国籍企業が、移転価格を通じて企業の利潤を、税率の低い、あるいは税制優遇措置を講じるタックスヘイブンに移転し、節税する動きが見られる。特に、特許などの無形資産は国際間移動が容易なため、無形資産の収益をタックスヘイブンで計上することによる過度な節税が懸念されている。対策として、OECDはアームズ・レングス原則(ALP)を提唱している。本研究では、タックスヘイブンが存在する場合にALP(特にCUP法とTNM法)が、無形資産のライセンス戦略や経済厚生にどのような影響を及ぼすかを分析した。多国籍企業が外部企業にライセンスを供与する場合、供与しない場合、いずれもALPの適用によって利潤移転に制約がかかることになるが、2つの場合で経済厚生への影響は真逆となる。税回避行動とその対策の二極構造が注目されがちだが、本研究では、ALPが税収のみならず生産者や消費者にも影響を及ぼすこと示し、慎重な税制検討の重要性を説いた。

多国籍企業による「税逃れ」

――研究を始めた動機をお聞かせください。

一橋大学院での元教え子である共著者の大越裕史氏(ミュンヘン大学)が、修士論文テーマとして取り上げていたことから、国際課税に興味を持ちました。タックスヘイブンは、その中でも特に重要な課題であると認識し、今回の共同研究を始めました。世界経済で強い存在感を示している多国籍企業ですが、税率の低いタックスヘイブンへの利潤移転による税回避行動も目立っており、国際的な関心が高まっています。例えば、ある研究によれば、2012年には、米国企業の利潤の50%以上がタックスヘイブンで計上されました。2015年には、多国籍企業の利潤のうち600億ドル以上がタックスヘイブンに移転されました。本研究を通じて、グローバリゼーションの考察を深めるとともに、国際税制の在り方についての示唆を得たいと考えました。

――タックスヘイブンについては、法律の専門家、企業の立場からの研究が多いようですが、本研究と先行研究との違いを教えてください。

まず、法律の専門家や企業の立場からの研究だと、税制というミクロの視点が中心で、経済全体の厚生というマクロの視点が欠けているように思います。また、以前、有形資産の移転価格に関する論文をワークショップや国際会議で発表した際に、「移転価格を分析するなら、無形資産を扱うべき」というコメントを多く頂きました。確かに、一般的には無形資産の方が移転価格において問題視されているにもかかわらず、経済学の先行研究では有形資産、内部債務、利子の支払い等を通じた利潤移転の分析が主でした。無形資産の移転価格の厳密な分析はほとんどされていなかったのです。そこで今回私は、無形資産を対象にしました。無形資産に注目することで移転価格の重要な側面をとらえ、後続の研究の足掛かりにしたいと思っています。

――無形資産の分析がされてこなかった理由は何だと思いますか。

まず、無形資産の性質上、データが得にくく、実証分析が困難なためだと考えられます。有形資産の価格設定は割とはっきりしていますが、特許権や商標権などといった無形資産には明確な価格設定がありません。その価値の評価は難しく、分析に使用できるようなデータを集めることも簡単ではないと思います。次に、製品といった有形資産の方が理論モデルを構築しやすいということがあります。とはいえ、無形資産の移転価格に関する過去の理論研究が片手で数えられるほどだったという状況には大変驚きました。本研究では、この無形資産の理論分析を一歩進めたという点で新たな貢献と言えると思います。

ライセンスと市場の相互作用

――分析の手法について教えてください。

本研究では多国籍企業を対象に不完全競争市場の枠組みで分析を行いました。従来の有形資産の研究では完全競争市場を仮定しているものが多かったのですが、本研究は個々の企業の姿をとらえやすくするために、不完全競争を扱っています。また、「産業組織論」の枠組みを「国際貿易論」に拡張しています。つまり、産業組織論の生産技術のライセンスの分析を参考にしながら開放経済の理論モデルを構築して結論を導きました。もう1人の共著者のJay Pil Choi氏(ミシガン州立大学)は、産業組織論の理論分析の大家です。

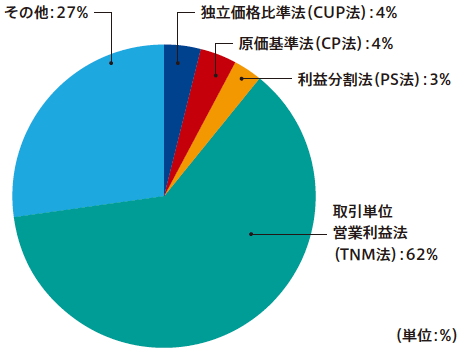

本研究は、アームズ・レングス原則(ALP=Arm's Length Principle)が持つ効果についての分析です。アームズ・レングス原則は、海外子会社などとの企業内取引価格を、独立した第三者との取引と同等の価格(Arm's Length Price)で行うことを求めるものです。OECDはこの原則の下、基本三法と呼ばれる「独立価格比準法(CUP法)」、「原価基準法(CP法)」、「再販売価格基準法(RP法)」に加えて、取引利益法と呼ばれる「取引単位営業利益法(TNM法)」、「利益分割法(PS法)」を提示しています。同じ製品について同じ条件下での第三者との取引を比較対象取引とするCUP法がALPに最も則した方法と言えますが、比較対象となる価格が存在するかどうかの判断が難しいため、親会社または子会社の営業利益率と、比較対象企業の営業利益率とを比較することによってArm's Length Priceを間接的に算定するTNM法の採用が最も多い状況です。多国籍企業は無形資産をタックスヘイブンに移転して税の支払いを最小限に抑える傾向がありますが、無形資産の取引において多く採用されているのもTNM法です。そこで、本研究ではCUP法とTNM法の2種類を取り上げました(図1)。

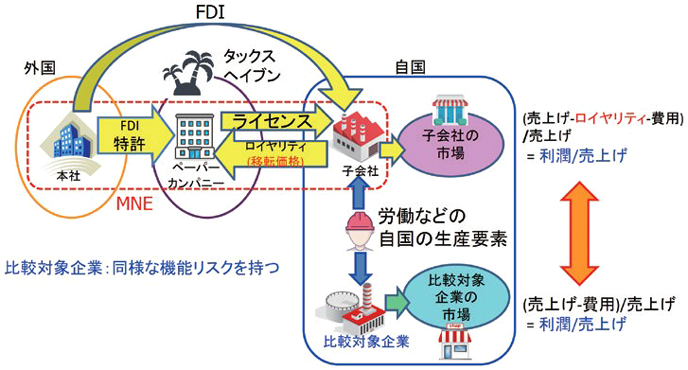

簡単な理論モデルを構築し、タックスヘイブンが存在する場合にCUP法とTNM法が、生産技術のライセンス戦略や経済厚生にそれぞれどのような影響を及ぼすかを分析しました。ALPの下では、多国籍企業が生産子会社に加えてその子会社と同じ国に立地している外部のローカル企業に生産技術のライセンスを供与するとCUP法が適用され、子会社と外部企業のロイヤリティを同一にする必要が生じます。多国籍企業が外部企業にライセンス供与しないとTNM法が適用され、子会社への適切なロイヤリティは(同様な機能リスクに直面している)比較対象企業を参考に税当局が提示することになります(図2)。いずれの場合も、多国籍企業の利潤移転には制約がかかることになります。この2つの状況を比較しています。

――どのような結論が得られましたか。

技術を握っている多国籍企業は、外部のローカル企業にライセンスを供与するかどうかを自分たちで決めることができるのですが、外部のローカル企業と子会社の間にローカル市場において競争関係がある場合とない場合で、状況が変わってきます。多国籍企業の子会社と自国にある外部企業が自国の財市場で競合しない場合には、ALPの導入により、自国の税収は増えるものの、もしライセンス供与が停止してしまうと財価格が上昇して消費者が損失を被ってしまい、結果として自国の経済厚生が下がる可能性があります。

一方、多国籍企業の子会社と自国にある外部企業が自国の財市場で競合する場合には、ALPの導入により、逆にライセンス供与がある場合の方が財の供給が減って消費者が損失を被ってしまい、自国の経済厚生が悪化する可能性があります。

優れた生産技術のライセンスが外部ローカル企業に供与されるのに財の総供給(子会社とローカル企業の供給量の合計)が減ってしまうメカニズムは、多国籍企業が子会社の生産量を絞ることで外部企業の生産量を増加させ、外部企業からのロイヤリティ収入を増やそうとすることにあります。

これまで、課税による利潤移転の分析において技術のライセンスと市場との相互作用は見過ごされてきました。その点を明示的に考慮することで、外部企業へのライセンス供与の有無が結論に大きな影響を与えることが明らかになりました。

高まるESGの気運の中でバランスをとる大手企業

――経済厚生に着目した研究も、これまでは少なかったのではないでしょうか。

課税に関する分析はこれまでもたくさんありました。しかし、税収最大化など税収に論点を置いたものがほとんどでした。国際課税の研究も税収の視点が中心になりがちなのですが、生産者や消費者の厚生を無視して議論を進めるべきではないと思います。ALPは税収増加をもたらすかもしれませんが、企業は活動を制約されてしまいます。それによって何らかのディストーションが生じるかもしれません。また、消費者にどのような影響が出るかについても考察することが大事です。

――ALPの現状をどのように評価されていますか。

ALPは、直感的にも分かりやすい原則ですし、よく浸透していると思います。課税逃れに対してもある程度機能していると思います。ただ、ALPが税収以外にどのような影響を経済に及ぼすのかをもっと研究する必要があると思います。

これまで多国籍企業は、税率の違いや税制の違いをうまく利用して利潤を最大化してきました。企業からすればALPを遵守していれば違法行為ではないわけですが、政府や消費者からすると、自国でビジネスをしているのにそれに見合った税金が入ってこないことに不満を感じています。企業に向けられるこうした負の感情が経営に与える影響は無視できない風潮になってきているので、企業もこれまでになく意識し始めています。

例えば、近年はEnvironment(環境)、Social (社会)、Governance(ガバナンス)といった観点からの配慮が必要という考え方が広まってきています。いわゆる「ESG」ですが、利潤以外の観点にも配慮するようになり、資本主義そのものを見直す気運もあります。多国籍企業もバランスを取ることに力を注いでいるように見受けます。

記憶に新しいのは、アマゾンの事例です。以前は日本事業の収益を米国などで計上して納税額を抑えていましたが、日本法人の売上高に計上する方針に転換し、2017~2018年の2年間に日本で計300億円弱の法人税を納めていたことが判明しています(東京新聞2019年12月23日付け朝刊)。日本事業を円滑に継続するためは、適切な額を納税する方が得策と判断したのでしょう。グーグルやフェイスブックなども世界各地で同様な対応を取り始めています。

――企業が子会社による生産に加えて外部企業へのライセンスを供与するかという判断をしながらタックスヘイブンを活用して利潤を追求しようとする中で、企業、あるいは、国にはどのような対応が期待されるでしょうか。

企業の究極の目的は利潤の最大化です。われわれの分析では、ALPの制約のもとで多国籍企業が利潤最大化のために優れた技術を外部企業にライセンスするかどうかを判断します。モデルではそこまでの分析ですが、現実の世界では、違法行為を必ずしもしていなくても、税金を納めていないと批判されてビジネスが円滑に進められなくなる状況が考えられます。そして、かえって利潤を下げることになりかねません。これは何もライセンス供与に限ったことではありません。ライセンスの供与以外にも、企業は利潤最大化のためにさまざまな場面でさまざまな判断をしているはずです。

そこで、最近では利潤を追いつつも社会的責任を果たすことが重要となってきています。社会からの要請とのバランスをどうとるかが問題になっています。

税については、全世界で税制を統一できれば利潤移転の問題は生じないはずですが、税制の統一は極めて難しいのが現状です。

例えば、課税のためには国内に物理的拠点があることが必要なため、インターネットを介し国境を越えて取引が広がる現在、IT関連のサービスが及ぶ国で徴税が困難なことが大きな問題となっています。OECDとG20が中心となって「デジタル課税」という税制改革について国際的なルールづくりの議論が進んでおり、2020年中に大枠合意を目指していますが、これも難航しています。

OECDの原案では、営業利益率が10%を超える場合に、超えた部分について国ごとの売上の割合に応じて各国が税金をかけることになっています。しかし、利益率10%超の高収益企業はかなり限られ、GAFAの中でもアマゾンは対象から外れるだろうと言われています。利益率が10%を下回るように工夫する企業も出てくることでしょう。そもそも10%という設定そのものに議論の余地があります。

フランスは、2019年7月から独自に「デジタル課税」を導入しました。年間売上高が世界で約914億円以上、かつフランス国内で約3億円以上のIT企業を対象に、フランス国内における売上高に3%課税するとした制度です。トランプ米大統領は、米企業をターゲットにした課税だと強く反発し、フランスへの報復関税を発表しました。その後、フランスはデジタル税の徴収を2020年12月まで延期する代わりに、米国は報復関税発動を留保することになりました。しかし、OECDでのデジタル課税の議論が進展しなければ、また両国の間に軋轢が生じるでしょう。

ある国の観点からは良案だとしても、グローバル経済では他国に影響が生じる可能性があるので、慎重な議論や判断が求められます。

政策に生かしていくためには

――どのような政策的インプリケーションがありますか。

まず、税に関する政策を分析する場合に考慮すべきは税収だけではない、ということを認識すべきです。生産者や消費者への影響を考える必要があります。しかし、これらの影響についてはあまり研究が進んでおらず、明らかになっていないことがまだ多くあります。これから分析結果が蓄積されていくでしょう。分析結果に注意を払いつつ、国内税制と国際税制との調和を考える必要があると思います。

また、ただ調和するだけではなく、新たにディストーションの問題が生じる可能性にも留意が必要です。政府としては、1つずつ明確な方針を打ち出したいところだとは思いますが、そもそもディストーションが複数存在する場合には、その1つを是正するための政策によって他のディストーションが悪化してしまうということがあります。単に税収を増やそうとすれば、間接的に消費者に悪影響が生じるかもしれません。意図的に税制の網をすり抜けるような動きも生まれかねません。変化の激しい情勢をフォローするのは困難なことですが、政策当局には、優遇税制なども含めて、これから蓄積されていく研究結果にさらに注目して、議論を進めてほしいと思います。

――そういう意味では、貿易自由化の問題とも似ている点がありそうですね。

単に貿易を自由化することが正解かどうかは丹念な検討が必要と考えます。貿易については、さまざまな研究者が多様な観点から研究をしています。国際課税については、研究の蓄積がまだ十分とはいえません。今後研究が進むことに期待しています。

――今後の展望をお聞かせください。

まず、無形資産の国際間移転とそれに伴う移転価格の理論分析をもっと進めたいと思います。まだまだ残された課題は沢山あると思います。

また、実証分析も行いたいと考えています。ただ、データ収集の困難さが課題です。課税の分析に必要なデータというものは、企業にとってはあまり外部に出したくないデータですから、われわれは入手可能な情報を地道に読み解いていくほかありません。ライセンスの決定要因にはさまざまなものが考えられます。その中から税制による影響を見分けることも非常に難しいです。国によって統計の取り方が違うので、国によってはもっと深い研究ができるかもしれません。しかし、対象国が限られると、その国特有の結果に過ぎず、一般化できないとの指摘も予想されます。限られたデータで分析するしかないのですが、その中でベストな方法を模索し、興味深い示唆が得られればと思っています。

解説者紹介

石川 城太

1990年ウェスタン・オンタリオ大学経済学部ポスト・ドクトラル・フェロー、1991年一橋大学経済学部専任講師、1994年一橋大学経済学部助教授等を経て、2001年より一橋大学大学院経済学研究科教授。2019年10月までRIETIファカルティフェロー。

【最近の主な著作物】"Backfiring with Backhaul Problems: Trade and Industrial Policies with Endogenous Transport Costs," Journal of International Economics, vol. 111, 2018, pp. 81-98 (with N. Tarui). "Trade Liberalization and Aftermarket Services for Imports," Economic Theory, vol. 62, 2016, pp. 719-764 (with H. Morita and H. Mukunoki).等