安倍政権の経済政策「アベノミクス」における量的・質的金融緩和の効果が実体経済に波及しない要因の1つに、円安でも輸出があまり増えていないことが挙げられる。

当初は急激な為替レートの変化に製品価格の変更が追いつかないことで、輸出量への影響が遅れるJカーブ効果とみなされていたが、結局輸出への劇的な波及効果はみられなかった。さらに今年に入り円高基調に転じたこともあって、日本企業の国際競争力を巡り構造的な問題が背景にあるとの見方も広がっている。

だが日本企業の輸出行動に関する変化は、アベノミクスの開始とともに始まったわけではない。その変化の兆候は今世紀初めから表れていた。

◆◆◆

為替レートの変化にどのように対応するかは、日本企業にとって変動為替相場に移行して以来、悩みの種だった。一時は円高に伴う値上げを回避して赤字を覚悟で輸出量を確保する国内生産量重視の対応をとっていたが、1997年の金融危機に伴い金融機関からの支援も期待できない中で、従来型の対応も難しくなっていた。これらの環境の変化に対応した新たな企業戦略が「選択と集中」である。

選択と集中という戦略には様々な意味が含まれている。その中には付加価値の高い、または生産性の高い製品の生産へと生産資源を集中し、為替レート変動を含む製品価格の変動に左右されない収益基盤を築くという意味も込められている。

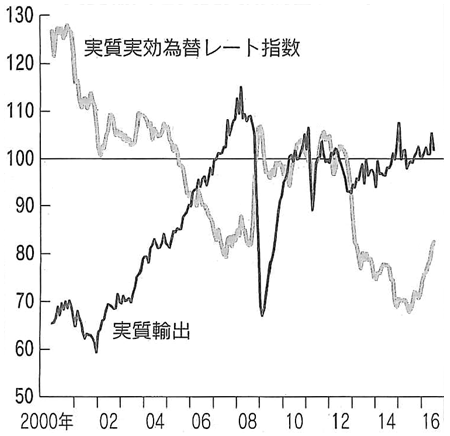

こうした企業戦略は2000年代の円安時には明らかにならなかったが、08年の世界金融危機後の円高期に顕著になる。さらに海外の需要は現地の生産で賄うという方針が確立していった。アベノミクス開始後に円安が進んでも日本企業の輸出量が増えなかったのは、これらの戦略が浸透していた結果とみられる。実際、年初以降の円高局面でも、物価指数で割り引いた「数量」を示す実質輸出に大きな変動はない(図参照)。

競争力(生産性)の高い企業や製品が、為替レートの変動に対して非感応的になることは、マーク・メリッツ米ハーバード大教授の論文以来、各国で多くのデータを使った実証分析がなされている。日本でも筆者が清滝信宏・米プリンストン大教授、ロバート・デクル米南カリフォルニア大教授、川上淳之・帝京大准教授との共同論文で示した。

◆◆◆

こうした戦略は、従来の国内生産体制全般の国際競争力維持をあきらめ、生産性の高い製品に絞り込むことになるので、主な企業は縮小均衡を避けるために以下の2つの戦略をとることになる。そこでは企業が蓄積した知識・技術や人的資本などの無形資産の活用が鍵を握る。

1つは80年代から続く海外直接投資だ。幾多の円高期を経て現地の需要は現地生産で賄う手法が確立している。小宮隆太郎・東大名誉教授が指摘したように、海外直接投資については、単なる生産拠点の物理的な移転ではなく、生産ノウハウという無形資産の移転としてとらえられる。

もう1つは、出資やM&A(合併・買収)などを通じて海外企業と積極的に提携することで、新商品を開発していく戦略だ。海外企業への出資やM&Aについては、国内の設備や人材を活用して競争力を維持するのではなく、企業が蓄積してきた幅広い無形資産を活用して競争力を維持する手法ととらえられる。

古くからある無形資産の一例としては、米国でのウォルト・ディズニーのキャラクターや、英国でのビートルズ、ハリー・ポッターなどのブランド資産が挙げられる。

最近ではスマートフォン向けゲーム「ポケモンGO」も、ポケットモンスターという90年代に生み出されたキャラクターを、米ベンチャー企業が開発した最新技術と融合させてできた商品だ。製薬会社が海外の研究機関と組み、資源と人材を提供して新薬を開発するケースも同様のパターンと考えられるだろう。

特にM&Aについては、日本企業が短期的にも国際標準に沿った自己資本利益率を求められていることもあり、近年盛んになりつつある。M&A助言のレコフによると、15年には前年の2倍の10兆円を超える資金が海外企業への企業買収に向けられている。

さらに財務省の「法人企業統計」でみると、利益剰余金の増加は短期的には現預金の増加につながっている。だが00年代から継続的にみると、利益剰余金の増加にほぼ見合う形で、他企業の株式取得やM&Aの結果を示す長期の投資有価証券が増えている。

以上の日本企業の行動は経営環境の変化を考えると十分合理的だと考えられる。果たしてより長期を考えた場合、蓄積された無形資産をフルに動員して獲得した国際競争力は維持可能なのだろうか。

◆◆◆

知識資産やブランド資産といった無形資産は少数の例外を除き、有形資産よりも価値の減少が早いことが知られている。海外直接投資の展開にあたっても、グローバル企業でIT(情報技術)を駆使した内外一体の新たな生産システムが必要とされている。

国際協力銀行の「海外直接投資アンケート」によると、IT活用に関して海外に進出している日本企業は外国企業より後れを取っているという結果が出ている。従って現時点での日本企業の合理的な対応策が、長期にわたる成功を約束しているわけではない。

日本企業がすべての分野で国際競争力のある製品を国内で供給することはもはや現実的ではない。だが長期的に生産性向上を図り、国際競争力を維持しようとするならば、今後も有形、無形資産の蓄積を通じて、新製品や新サービスを生み出す体制を維持していく必要があるだろう。

その際に懸念されるのは、多くの分野で人材の不足が指摘されている点だ。経済産業研究所の無形資産を計測するプロジェクトチームは、企業レベルでの人材育成投資がバブル崩壊後に大きく低下している点を問題視している。

かつての長期雇用の下では企業の人材育成投資は企業収益に寄与することが期待できた。しかし雇用の流動化が進めば、企業としては企業内教育へのインセンティブ(誘因)を持ちにくくなる。

その一方で、企業内教育を受けた高度人材が、その成果を、起業を通じて雇用を増やすことで社会に還元する事例もみられるようになっている。すなわち人材育成を巡って、こうした典型的な私的利益と社会的利益のかい離が生じている場合、政府がどのような政策対応を打ち出すべきかは今後の課題だろう。

人材の高度化に関しては、若年人口の減少を理由に悲観的な見方もある。しかし先日閉幕したリオデジャネイロ五輪で、日本選手団が史上最多のメダル数を獲得した事例はその反証となろう。多くのアスリートの中心年齢は20代だが、この世代の人口は減少を続けており、それをそのまま当てはめれば、獲得メダル数は五輪が開催されるたびに減っていくことになる。

スポーツ界が若年世代の人口減少に反した成果を上げている背景には、トレーニング方法やアスリートの発掘方法の工夫や指導者教育の改善、政府の適切な助成があると考えられる。ビジネスの世界とアスリートの世界には違う点も多いが、国際競争力の向上という目標に基づく人材育成の観点から考えると、人口減少を理由にできない事例があることを認識すべきだろう。

2016年9月21日 日本経済新聞「経済教室」に掲載