新型コロナウイルスの感染拡大の経済的影響には、外国人旅行客の減少、イヴェントや外出自粛に伴う個人消費の落ち込みといった需要ショック、サプライチェーン途絶、感染者増加に伴う労働投入量の減少など供給ショックという二面がある。また、感染がどれだけ拡大するのか、また、いつまで続くのかが見通せないという不確実性の増大は、需給両面で経済活動に対してネガティブに作用する。以下では供給側への影響のうち、感染拡大を契機として急速に拡がっている在宅勤務(テレワーク)と生産性の関係を、若干のエビデンスに基づいて考察する(注1)。

在宅勤務と生産性:海外の研究例

在宅勤務が生産性に及ぼす効果については、すでにいくつかの実証研究がある。有名なのがBloom et al. (2015)で、NASDAQに上場しているある中国企業のコールセンター(上海)従業者を対象にした実証実験に基づき、テレワークが全要素生産性(TFP)を約30%高めるという結果を示している。そのメカニズムは、静かな就労環境による労働者の時間あたり業務処理量の増加、オフィス・スペースという資本投入量の節約という2つである。ただし、分析対象は電話での顧客対応という比較的定形的で、テレワークになじみやすい業務である。

一方、職場の同僚との間でのフェイス・トゥ・フェイスの緊密なコミュニケーションが必要な業務では、同じオフィスの中の近接した場所で仕事することが生産性を高めることを示す研究がある。Battiston et al. (2017)は、緊急電話に対応して警察官を派遣する英国の機関を対象とした自然実験に基づき、同僚が同じ部屋に配置されている場合、同じ部屋の中でもデスクが近くにある場合に生産性が高いこと、特に緊急性が高く複雑な業務で顕著なことを示している。その上で、複雑な相互情報交換が必要な業務においてテレワークには問題があると論じている。

つまりテレワークの生産性への効果は、当然ではあるが仕事の性質に強く依存する(注2)。テレワークはオフィスのホワイトカラー労働者やIT関連業務を念頭に議論されることが多いが、サービス職業の多くを占める直接的な対人業務—医師・看護師、飲食店従業員・小売販売店員、理美容師など—の場合、在宅勤務の余地はほとんどなく、在宅勤務の生産性は禁止的に低い。

コロナウイルス問題と在宅勤務

コロナウイルス感染者の増加に伴って、多くの日本企業が在宅勤務を導入・拡大している。近年、「働き方改革」の一環としてテレワークが進められてきた。日本は欧米諸国に比べて通勤時間が長いこともあって、テレワークの普及は労働者の幸福度を高める効果が大きい(Morikawa, 2018)。しかし、筆者が2019年初めに行った調査によれば、テレワークを導入している企業は約2,500社のうち6%弱にとどまっていた(注3)。こうした中、コロナウイルス問題という外生的なショックを契機に、感染拡大を防止するために在宅勤務の利用が加速している。日本は電車・地下鉄・バスなど公共交通機関を使って通勤している人が多いため、混雑した車中での感染を避けたいという企業・労働者双方の事情がある。

急な在宅勤務拡大に対する戸惑いの声も聞くが、万が一、コロナ問題が長期化したり再発したりする場合には、在宅勤務の生産性をどれだけ高められるかが日本経済全体にとっても重要になる。しかし、普通のオフィスワークにおいてテレワークが生産性にどういう因果的な影響を持つかのエビデンスは乏しい(注4)。

オフィスと在宅の生産性の違い

筆者が勤務するRIETIでも、3月に入ってから職員に時差通勤や在宅勤務を強く奨励しており、部門ごとに約半数が在宅勤務をするようなシフトを採っている。従来からフレックスタイムが適用されていた研究員(常勤フェロー)についても、当分の間、できるだけ在宅で研究活動を行うことを慫慂している。そこで、3月中旬に役職員(研究員を含む)を対象に、在宅勤務の生産性についてインタビュー調査を行った。回答数は80人弱と少ないが、フルタイム役職員のうち95%以上から回答をいただいたので代表性の高いサンプルである。

具体的な質問は、「オフィスで仕事をする時の生産性を100としたとき、在宅勤務の生産性を数字で言うとどの程度ですか?」であり、100を超える数字を含み得る形で聞いた。また、在宅勤務の生産性が低くなる/高くなる理由を定性的に尋ねた。あくまでも回答者の主観的な数字であることを留保しておく必要があるが、新型コロナ問題という予期せざる外生的ショックに伴う在宅勤務の実施は一種の自然実験なので、単純なbefore-after比較でも因果関係として解釈する余地がある。

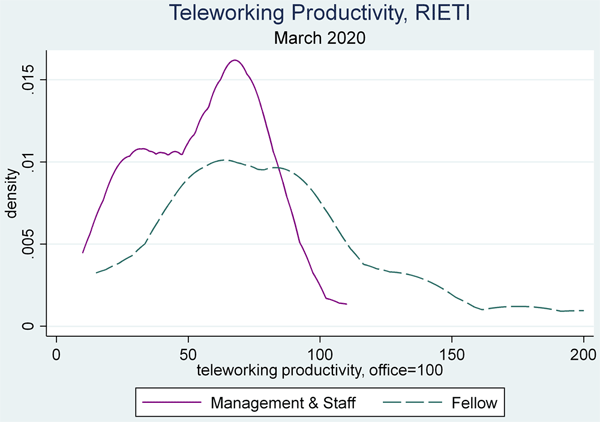

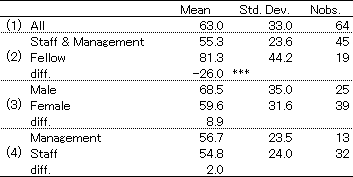

生産性の分布は図1に示す通りである。在宅勤務をまだ行っていない2割弱のサンプルを除いた上で、管理・事務職員(役員を含む)と研究員とを分けて作図している。管理・事務職員に比べて研究員の方が平均的には在宅勤務による生産性の低下が小さい。おそらく、①論文執筆をはじめ個人で完結する仕事が多い(フェイス・トゥ・フェイスの重要性が相対的に低い)こと、②従来から在宅で仕事をする機会が多かったことによる経験効果や自宅の研究インフラがある程度整っていることを反映している。単純平均は管理・事務55、研究員は81であり(全体では63)、1%水準で統計的な有意差がある(表1参照)。一方、性別や職階による有意差は観察されない。しかし、職種を問わず分散は非常に大きく、少数ながら在宅勤務の生産性の方が高いという人がいる一方、生産性が半分以下に低下したという人も少なくない。

在宅勤務の生産性に影響する要因は何か

ここからは定量的な分析ではないが、インタビューを通じて得られた定性的な情報を整理しておきたい。在宅勤務の生産性が低下する理由として多くの人が挙げたのが、在宅勤務時に使用するハードウエア(iPad)や遠隔アクセスのソフトウエアの操作性が低い点である。キーボードの配列の違いを含めてスイッチング・コストの影響があり、慣れるのに従ってかなり改善したという声もある。つまり影響の一部は短期的であり、在宅勤務の相対的な生産性が低い職員の場合、学習効果を通じてキャッチアップしていく可能性がある。

次に、職場でなければできない業務の存在である。起案の回付・決裁といった紙媒体での業務がかなり多いこと、電子化されていない過去の資料を参照する必要があること、外部からの急な来客への対応、研究員の場合には秘匿性の高いミクロデータを使用した分析などがこれに当たる。この問題に対しては、管理・事務職員、研究員いずれも、在宅で行うタスクと出勤時に行うタスクを仕分けることによって、生産性の低下を抑える工夫をしているケースが多い。そうだとすると、仮に完全在宅勤務(週5日)にした場合には、生産性が大幅に低下する可能性もある。

フェイス・トゥ・フェイスのコミュニケーションによる効率的な情報交換ができなくなることをデメリットとして挙げた人も多かった。同僚が近くにいれば聞いてすぐに済むことを、遠隔でやろうとすると手間がかかってもどかしいという声である。これは、前述したBattiston et al. (2017)の分析結果とも整合的である。研究員の中にも、他の研究員とのインタラクションが少なくなることの弊害を指摘した人がいた。個人単位での仕事が多く、ネットでの情報交換の頻度が高い研究員でも、同僚との日常的な接触から得られる知見・助言が重要な役割を果たすことを示唆している。この点、国際的な学会が相次いで中止されたり、ヴァーチャル形式に変わったりしていることも、研究者の生産性に影響する可能性がある。

在宅勤務の生産性に大きく影響しているのが自宅の執務環境である。特に個室(書斎)を持っている人は、そうでない人に比べて在宅勤務の主観的生産性が高い傾向があった。個室がある人は、オフィスよりも静かなので集中力が高くなるという。また、家族構成(特に小さい子供の有無)による違いも大きい。このほか、通勤時間が長い人ほど在宅勤務の生産性を高く評価する傾向があった。ただし、これは疲労の減少などによる狭義の生産性効果と、通勤に要していた時間を仕事に充てられる労働時間効果とを含んでいると思われる。

インプリケーション

今般の新型コロナウイルスの経済的影響には、需要ショックと供給ショックという二面性がある。もちろん当面は感染の拡大抑制自体が、経済政策という意味でも最重要であり、医療体制の整備、治療薬の早期開発もプライオリティが高い。その上で、影響の長期化や再発の可能性も念頭に置くならば、経済政策は中長期的な生産性向上に結び付くタイプの需要創出に力点を置くことが望ましい。在宅勤務向けの情報通信機器やソフトウエアの導入、職場における事務・管理業務のオンライン化への助成などテレワークの環境整備はその1つである。ただし、フェイス・トゥ・フェイスのコミュニケーションの重要性、自宅の物理的なスペースといった制約は容易に解消できないので、在宅勤務の生産性を職場並みに引き上げるのは平均的には無理だろう。また、前述の通り、そもそも在宅勤務が技術的に不可能な職種も多い。

なお、本稿の結果は、RIETIという特定の組織での観察事実にとどまり、在宅勤務の生産性はあくまでも主観的評価である。大規模で精緻な実態調査は今後の課題である。